「そろそろエンディングノートを…と思っても、何から書けばいいか分からない」

そう感じて、何度もノートを開いては閉じた経験、ありませんか?

実は多くの60代の方が、「完璧に書かなきゃ」という気持ちに縛られて、なかなか進まないという声をあげています。

でも大丈夫です。

暮らしの中の小さな情報を1行ずつ書いていく、そんなライトな進め方でも、家族にはしっかり伝わります。

- 60代が書き出せない理由と後回しの心理

- 暮らしメモとして始める新しいスタイル

- 1行から始められる3分ルールの実践法

- 家族と無理なく共有するコツと仕組み

60代がエンディングノートを書けない心理と後回しパターン

「エンディングノート、書かなくちゃ」と思ってはいるものの、つい後回しにしてしまう。

そんな60代の方は多いのではないでしょうか。

私自身、何度も書こうと思ってノートを開き、最初のページで止まってしまった経験があります。

エンディングノートは「完璧に書こう」と思わず、暮らしの中の1行メモから始めるのがコツです。

まずは「なぜ書けないのか?」その心理と行動パターンを見つめ直すことから始めましょう。

めんどくさい感情を生む3つの背景

エンディングノートを書こうとすると、なぜか気が重くなってしまう。

それには、いくつかの共通した背景があるようです。

- 内容が多すぎて、どこから手をつければいいか分からない

- 万が一の話を考えること自体が気が重い

- 失敗したくない気持ちが強くて動き出せない

「あとでまとめてちゃんとやろう」と思っているうちに、ノートは引き出しの奥に。

こうして「めんどう」の気持ちが勝ってしまうのは、よくあることなんです。

私は最初、市販のノートを前に「これ全部書くの…?」とため息をついて閉じました。

完璧主義が招く後回し心理を崩す視点

もうひとつの大きな理由が、「どうせ書くなら完璧に」という気持ち。

ところが、この完璧主義こそが、後回しの最大の敵なのです。

一字一句、漏れなく書こうと思えば思うほど、手が止まりやすくなります。

でも、家族にとって助かるのは、完璧なノートよりも「必要な情報が、ぱっと見てわかること」なんです。

私の母が残したノートは、ほとんどのページが空欄でした。

でも、冷蔵庫に貼ってあるかかりつけのお店の名前や、日用品の購入先メモがあっただけで、私たち家族は本当に助けられたのです。

完璧でなくても、今の自分にできる1行から始めてみる。

その考え方が、ノートを進める一番の近道かもしれません。

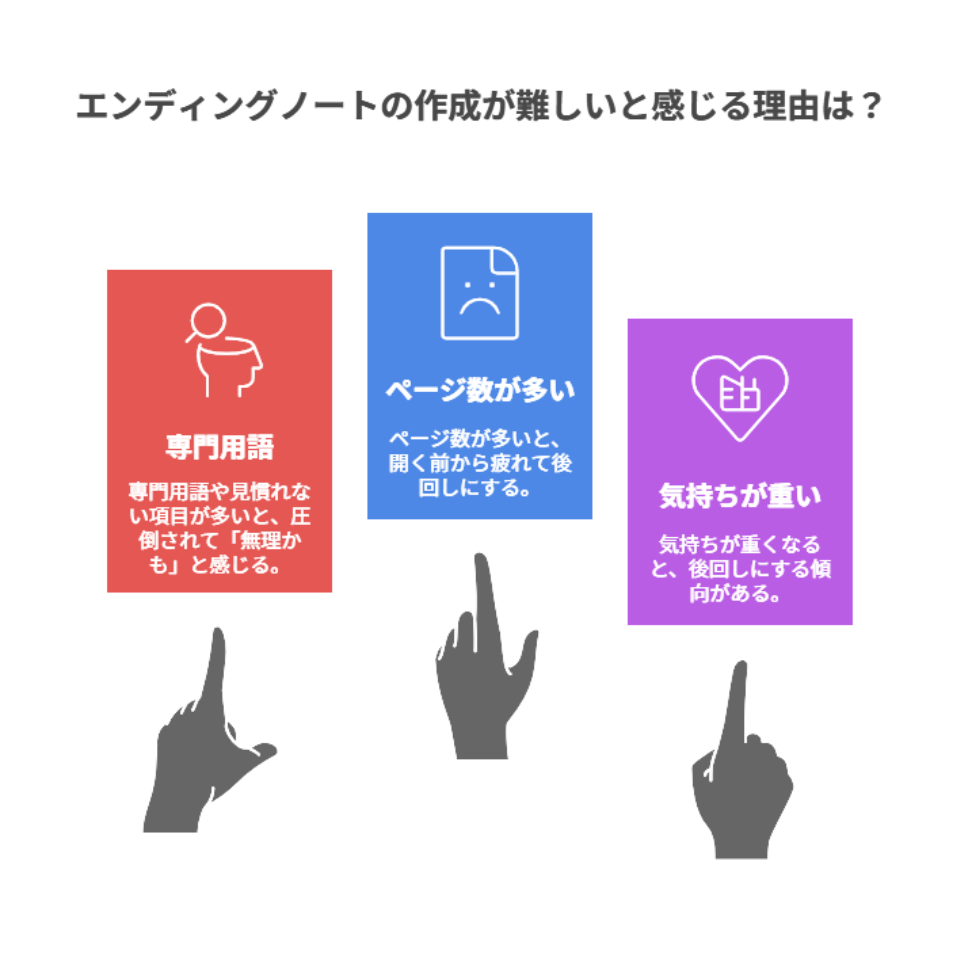

エンディングノートが難しく感じる理由を整理する

60代になると、いざ「エンディングノートを書こう」と思っても、思った以上に筆が進まないものです。

その理由をひとつずつ整理してみると、「難しさ」の正体が見えてきます。

書きにくさを感じるのは、自分に問題があるのではなく、ノートの構成やイメージの影響かもしれません。

ノートが難しく感じるのは、内容よりも「とっつきにくい雰囲気」に原因があることが多いのです。

専門的な言葉や項目がとっつきにくいと感じる理由

市販のエンディングノートには、「リビング・ウィル」や「財産目録」など、聞き慣れない言葉が多く並んでいます。

見慣れない言葉を目にすると、それだけで「これは私には無理かも…」という気持ちになってしまうことも。

さらに、ページ数が多く、細かい項目がぎっしり詰まっていると、取りかかる前から疲れてしまいます。

本来は家族のために「伝えたいこと」を書くノートなのに、内容が難しすぎて気持ちが遠のいてしまう。

私も最初のページに「リビング・ウィル」とあって、すぐ閉じてしまいました。もっと気軽に書けるものだと思っていたんです。

ネガティブなイメージをやわらげて書きやすくする工夫

「エンディングノート」と聞くと、どうしても「最期の別れ」を連想しがちです。

その結果、気持ちが重くなって書く気が起きない、という方も多いはず。

そこでおすすめなのが、「暮らしの情報メモ」として捉えること。

Wi-Fiのパスワード、冷蔵庫の中の管理方法、よく使う調味料など、今の生活をそのまま残す感覚で書いてみるのです。

私は「これを書いておけば、娘が困らないかな?」という視点で1行メモを始めました。

例えば「ガスの元栓の場所」「給湯器のリセット方法」「生協の配達日」など。

日々のことを記録する感覚なら、書くのも続けやすくなります。

ノートのイメージを変えるだけで、ずいぶんと書きやすさが変わってくるものです。

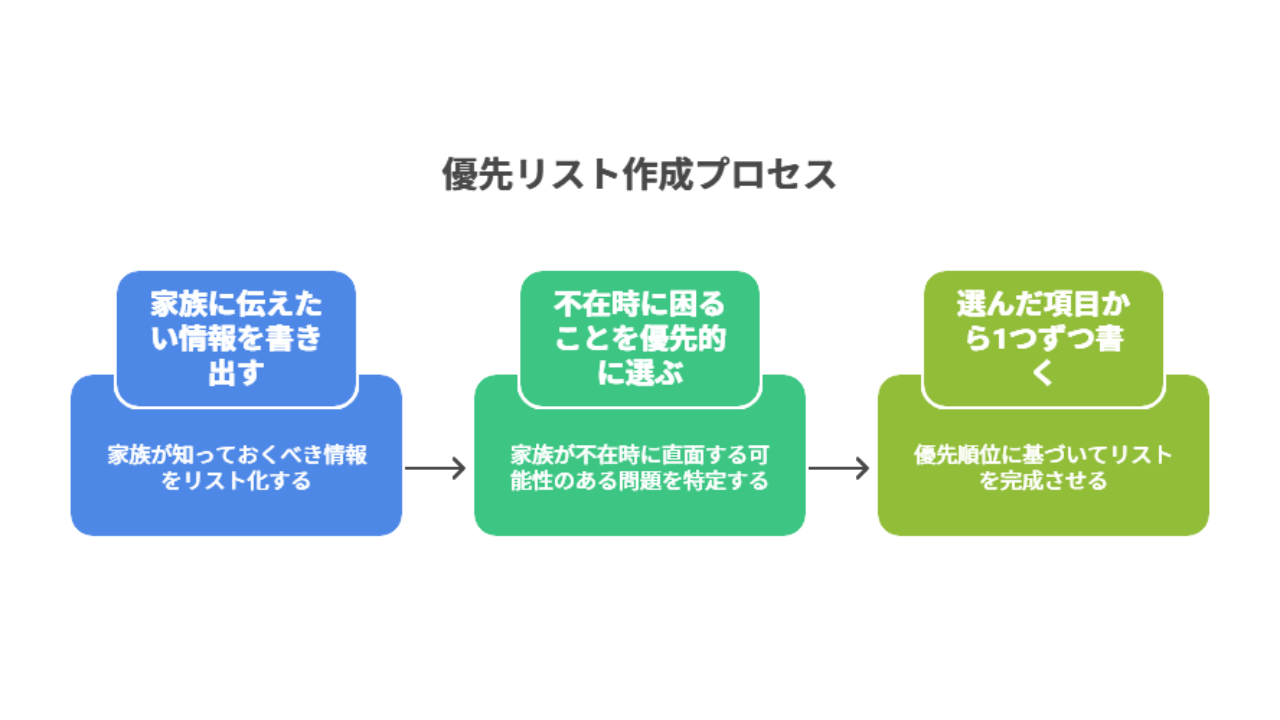

書き始めに迷わないための優先リスト作成法

「どこから書けばいいかわからない」という迷いをなくすには、最初に優先リストを作るのがおすすめです。

まずは「家族に伝えておきたい暮らしの情報」を思いつくまま書き出してみましょう。

- よく使う家電の操作メモ

- ペットの餌と病院

- 宅配や通販の連絡先

この中から、「もし自分が不在になったときに困りそうなこと」を優先的に選び、1つずつ書いていけばOKです。

全体を見てから手をつけようとするより、書けるところから手を動かす方がずっと気がラクです。

優先リストを作っておけば、「どこから始めるか」で悩む時間を減らせます。

書けない60代でも進むライト版エンディングノート3ステップ

難しいノートは続かないけれど、「家族のために何かは残しておきたい」。

そんな気持ちがある方にこそ、負担なく始められるライト版の方法を試してみてほしいです。

ここでは、私自身が「これなら書けた!」と感じた3つのステップをご紹介します。

60代が無理なく続けられるのは、「暮らし情報に特化」「1行からOK」「書きやすい道具」の3つを揃えた方法です。

暮らし情報だけに絞るチェックリスト

まず最初におすすめしたいのが、暮らし情報に絞ることです。

「病気」「お金」「相続」などの重たいテーマはいったん置いておいて、今の生活をそのまま記録する感覚で進めましょう。

- Wi-Fiのパスワード

- 冷蔵庫や洗濯機の操作のコツ

- 宅配便や通販でよく使う会社

- 通っている美容院やお稽古事の名前

これらはどれも、家族が「困ったときにすぐ知りたいこと」ばかり。

書いていて気持ちが重くならず、自然と手が動くのもメリットです。

私はまず「ペットの餌の種類と病院」を書いたのですが、これだけでも「これでいいのかな」と安心できました。

Wi-Fiやスマホの情報は、特に家族が探しにくい項目です。

安全に残す方法や整理のコツを知りたい方はこちらの記事を参考にしてください。

具体的な残し方がわかれば安心感がぐっと高まります。

空欄OKで1行を書く3分ルール実践

次にご紹介したいのが、私が勝手に名付けた「3分ルール」です。

これは、紅茶を蒸らす時間・洗濯物をたたむ前のちょっとした隙間など、日常の中の「すき間時間」に1行だけ書く方法です。

内容は何でもOK。空欄があっても気にしない。

例えば、「ゴミ出しは火曜・金曜」「生協の注文番号アプリに入ってる」など、その時に思いついたことを書くだけ。

3分でも書ける内容から始めることで、「書けた」という達成感が得られ、次に進みやすくなります。

書きやすいテンプレートと道具選び

最後に、意外と大事なのが「自分に合った道具選び」です。

市販のノートが合わなければ、100均の可愛いノートでも、家にあるルーズリーフでもOK。

表紙が硬くて開きづらいものより、パタンと開いてすぐ書けるノートのほうが気軽に使えます。

また、書きやすいペンを使うだけでも、続ける気持ちがぐっと上がります。

- B5のリングノート(左側にメモ、右側に補足欄)

- さらさら書ける黒のゲルインクボールペン

- チェックリスト型の付箋(項目を増やしたいとき便利)

「特別なノート」ではなく、「自分が気軽に続けられる道具」を選ぶのがコツです。

家族と共有して後回しを防ぐサポート術

せっかくノートを書き始めても、「誰にも見せていない」となると、活用される機会は少なくなってしまいます。

暮らしメモは、家族とゆるやかに共有してこそ価値があるもの。

日常の中でさりげなく共有する仕組みを作っておけば、「書きっぱなし」で終わるのを防げます。

安心できる範囲で家族へ声かけする方法

「いきなりノートを見せるのは気が引ける」そんな方は多いはず。

私も最初はそうでした。

そこでおすすめなのが、ちょっとした話題の中で暮らしメモを伝える方法です。

例えば、「あ、そういえばWi-Fiのパスワード、ノートに書いておいたよ」といった自然な一言。

このくらいの距離感なら、重くならずに伝えられます。

- 「冷蔵庫の取扱説明書、ノートに挟んでおいたからね」

- 「ココア(愛犬)の餌、メモしてるよ」

- 「生協のアプリの使い方、ノートにメモしておいた」

「ちゃんと話さなきゃ」と思うとハードルが上がってしまうので、ひと言メモを添える感覚がちょうどいいんです。

私はLINEで娘に「この前書いたメモ、テーブルの引き出しにあるよ」と送ったのが最初の一歩でした。

自然に切り出すコツや安心して共有できるフレーズ例もあります。

どんな言葉なら家族に受け止めてもらいやすいのか知りたい方はこちらの記事を読んでみてください。

会話のハードルがぐっと下がります。

娘や息子と段階的に情報を更新する仕組み

ノートを1回書いて終わり、ではなく、ちょっとずつ更新するしくみを作っておくと安心です。

そのためにおすすめなのが、「気づいたときに一緒に確認する日」を決める方法。

例えば、「年末の大掃除のときにメモを見直す」「帰省のたびに1項目だけ追加する」など。

家族と会う頻度に合わせて、自然に見直しのタイミングを作っておくのがポイントです。

- 年賀状を出す時期に住所録を確認

- 春の衣替えのときに「服の管理メモ」を見直す

- 娘が帰省する日にWi-Fiや宅配の情報を一緒に見る

小さな更新でも、「今の情報」が残っていることで家族の不安がぐっと減ります。

共有=大げさなことをするのではなく、日常の中でちょっと話す・一緒に見る、それだけで十分なのです。

まとめ:エンディングノート後回しを防ぐ小さな習慣

ここまでご紹介してきたように、エンディングノートは「一気に書こう」と思うほど、手が止まりやすくなります。

けれども、暮らしの中で1行メモを積み重ねていく方法なら、60代でも無理なく続けていけるはずです。

完璧を目指さず、まずは「今日1行書けた」という達成感を重ねていくことが大切です。

60代は今日の1行で難しい心理を突破

「難しそう」「めんどうそう」そんな気持ちは、ノートを開く前から自然に出てくるものです。

でも、たとえ1行でも手を動かすことで、「案外できるかも」という気持ちが生まれてきます。

私はある日、紅茶を蒸らしている3分間で「生協の配達日は木曜」と書いてみました。

それが最初の1行でした。

その後は、不思議とノートを開くことに抵抗がなくなったのです。

書いたあとの「ちょっと安心した感じ」は、やってみて初めてわかりました。

暮らしメモの積み重ねが家族の安心を生む

特別なことは書けなくても、日々の暮らしのメモを残しておくことで、いざという時に家族が本当に助かります。

たとえば、「どこの薬局で処方してもらっていたか」「愛犬の餌はどの銘柄か」など、本人には当たり前でも、他の人にはわからないことばかり。

こうした情報がメモにあるだけで、探す手間が省け、迷わず対応できるのです。

- 探しものの時間が減る

- 確認の電話や連絡が減る

- いざという時でも判断に迷わない

「探さなくていい」「聞かなくていい」それだけで、家族はとても助かるのです。

暮らしメモという小さな習慣が、家族への思いやりとして積み重なっていきます。