「エンディングノート、ちゃんと書こうと思うほど手が止まってしまう…」

そんな声を、私自身も含めて何度も聞いてきました。

でも実は、暮らしの中で気づいたことを「ちょこっとメモ」していくだけでも十分役に立つんです。

特に60代では、

「思い出すのに時間がかかる」

「文章にするのが難しい」

と感じやすいもの。

だからこそ、自分に合った“メモの形”を選ぶことが、長く続けるコツになるのです。

この記事では、エンディングノートをメモとしてラクに続けるための4つのスタイルをご紹介します。

「書き出すきっかけがほしい」

「ノートが白紙のままで不安…」

という方は、ぜひ参考にしてください。

- エンディングノートを“メモ”として続けやすくする方法

- 60代におすすめの4つのメモスタイル

- 続けるための工夫と家族が見つけやすくするコツ

- 「いちばん伝えたいこと」から始めるメモ習慣のヒント

エンディングノートを“メモ”として使うなら自分に合うスタイルを決めるのが大切

書きやすいメモ形式を選ぶと続けやすく完成しやすい

「書かなきゃ」と思うほど、ノートの空白がプレッシャーに感じてしまうことってありますよね。

でも、決まった形式にとらわれず、自分が書きやすい方法を選ぶだけで、ぐんと続けやすくなるんです。

文章にしようとせず、メモや箇条書きで気づいたことを残していくスタイルも立派なノートになります。

大切なのは「続けられるかどうか」です。

毎日でなくても、思いついたときにメモするだけで、気づけば自分らしいエンディングノートが完成していきます。

私も「きれいに書かなきゃ」と思っていた時は進みませんでしたが、「メモでいい」と思ってから気がラクになりました。

メモの見やすさが家族の「探さなくて済む安心」に直結する

いざというとき、家族がエンディングノートを見るとしたら、「必要な情報にすぐたどり着けるか」が何より重要です。

内容が書いてあっても、どこに何があるか分からないと、結局また探し回ることになってしまいます。

だからこそ、見出しやラベル、ページの分け方など、見やすさにも少し気を配っておくと、家族の安心につながります。

「ここに書いてあるよ」と伝えられる形で残すのが、いちばんの思いやりです。

私は「鍵・連絡先・Wi-Fi」などテーマ別にページを分けたら、娘が「探しやすいね」と言ってくれて嬉しかったです。

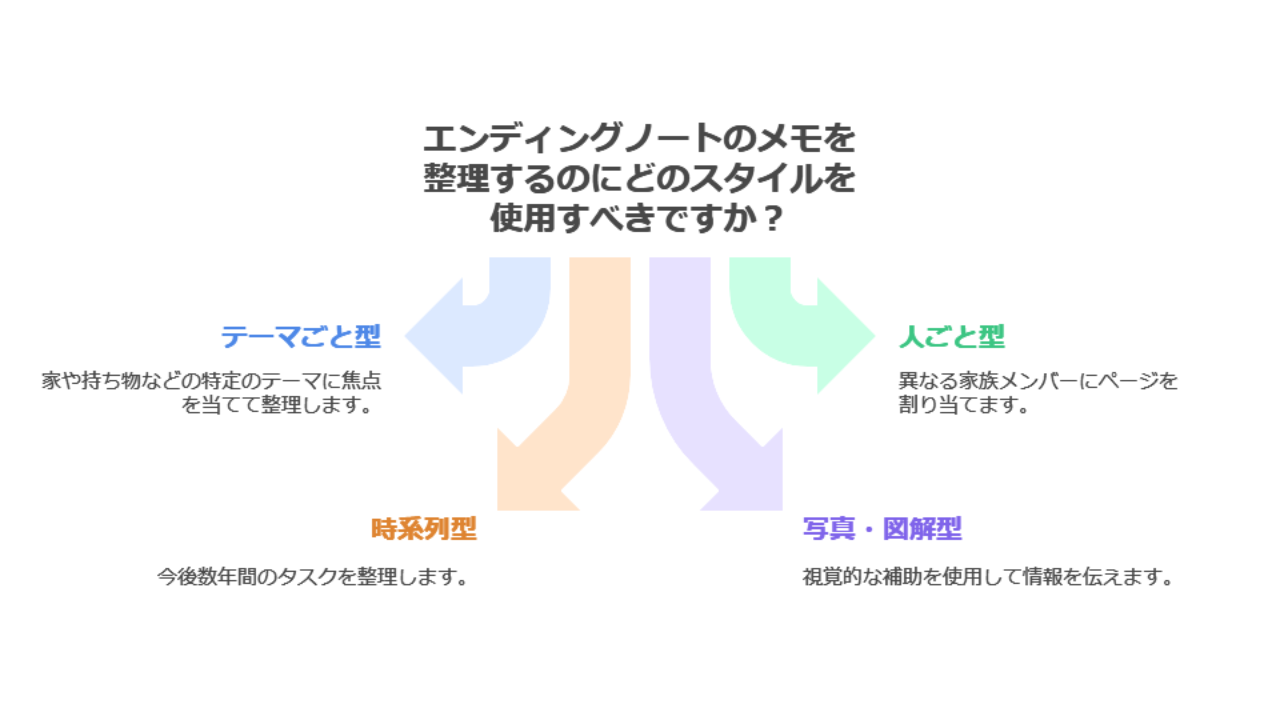

60代におすすめ!エンディングノートのメモ内容を整理しやすい4つのスタイル

ここでは、60代の私たちが無理なく続けられる「メモのスタイル」を4つご紹介します。

それぞれにメリットがあるので、まずは気になったものから試してみてください。

① テーマごとにまとめるメモ型(家・持ち物・連絡先など)

まずおすすめなのが、「暮らしのテーマ別」に分けて書くスタイルです。

たとえば、次のように分けると書きやすくなります。

- 家のこと(Wi-Fi、鍵の場所、合鍵の所在)

- 持ち物(宝石・貴金属・思い出の品のありか)

- 人の連絡先(親戚・近所の人・よく使うサービス)

分けておくことで、家族が必要な情報だけをサッと見つけやすくなります。

持ち物や通帳などを効率よく整理する方法はこちらで紹介しています。

テーマごとにまとめると、必要な情報を見つけやすく、慌てている時にも家族の助けになります。

② 人ごとに分けるメモ型(娘用・息子用・親しい人ごと)

もう一つの方法は、「見る人ごとにページを作る」スタイルです。

私の場合は、東京で働く長女と、結婚して遠方に住む次女でページを分けました。

- 娘Aへ:この口座はあなたに任せたい

- 娘Bへ:ペットのことはよろしくね

この方法は、それぞれに伝えたいことを明確に書けるので、あとで混乱しにくくなります。

見る人の顔を思い浮かべて書くと、自然と書きやすくなります。

③ 時系列で整理するメモ型(今・近い未来・数年後)

「いつ必要になる情報か?」という視点で分ける方法もあります。

たとえば、

- 今:合鍵の場所・通院に必要なカード類

- 近い未来:定期的に支払いがある契約

- 数年後:庭の木の剪定やお墓のこと

未来に向けて準備する気持ちで書けるので、暮らしの整理としても役立ちます。

④ 写真や図解を使ったメモ型(文字が少なくても伝わりやすい)

言葉にするのが難しいときは、「写真」や「手書き図」も立派なメモになります。

たとえば、以下のような方法があります。

- 玄関の鍵の場所を写真に撮って貼る

- 収納棚の中を撮って「この箱は〇〇用」と書き添える

- 連絡先一覧を手書きで図にしてまとめる

文字にこだわらなくても、「伝わること」がいちばん大事です。

エンディングノートのメモ内容を決めるときのポイント

どのスタイルを選んでも、続けやすさと家族への伝わりやすさが大切です。

ここでは、実際にメモを書き始める前に意識しておくと楽になるポイントをまとめました。

1つの型にこだわらず組み合わせてもOK

「型は1つにしなきゃ」と思い込む必要はありません。

たとえば、家のことはテーマ別、子供に伝えたいことは人ごとに分ける、といった使い分けもアリです。

メモの種類によって、わかりやすい分け方が変わるからです。

その方が自分でも「あれ、どこに書いたっけ?」と迷わず見返せました。

完璧を目指さず「あとから足すメモ方式」で気楽に続ける

「一気に書き上げよう」と思うと、逆に止まってしまうものです。

空欄があっても気にせず、まずは1行だけ書く。

そして後から気づいたことを足していくスタイルが、長く続けるコツになります。

あとで必要な部分だけ清書すればいいと考えると、ずっと気楽です。

家族に「ここを見れば大丈夫」とわかる目印をつけておく

どんなにいいメモを書いても、家族が見つけられなければ意味がありません。

エンディングノートに「このページに鍵のことを書いたよ」などの目印をつけておくと安心です。

たとえば、

- ページの端にインデックスシールを貼る

- 最初のページに「このメモの見方」を書いておく

- 各項目の左上にアイコンや色をつけて見分けやすくする

その一言で、探す時間がぐっと減ります。

さらに紛失を防ぐための保存方法はこちらで紹介しています。

見つけやすい工夫をすれば、いざという時に安心です。

エンディングノートのメモは1ページだけでもOK!始めやすくするコツ

「まずは1ページだけ」と思えると、気持ちのハードルがぐっと下がります。

ここでは、最初の一歩を軽くするためのコツを3つご紹介します。

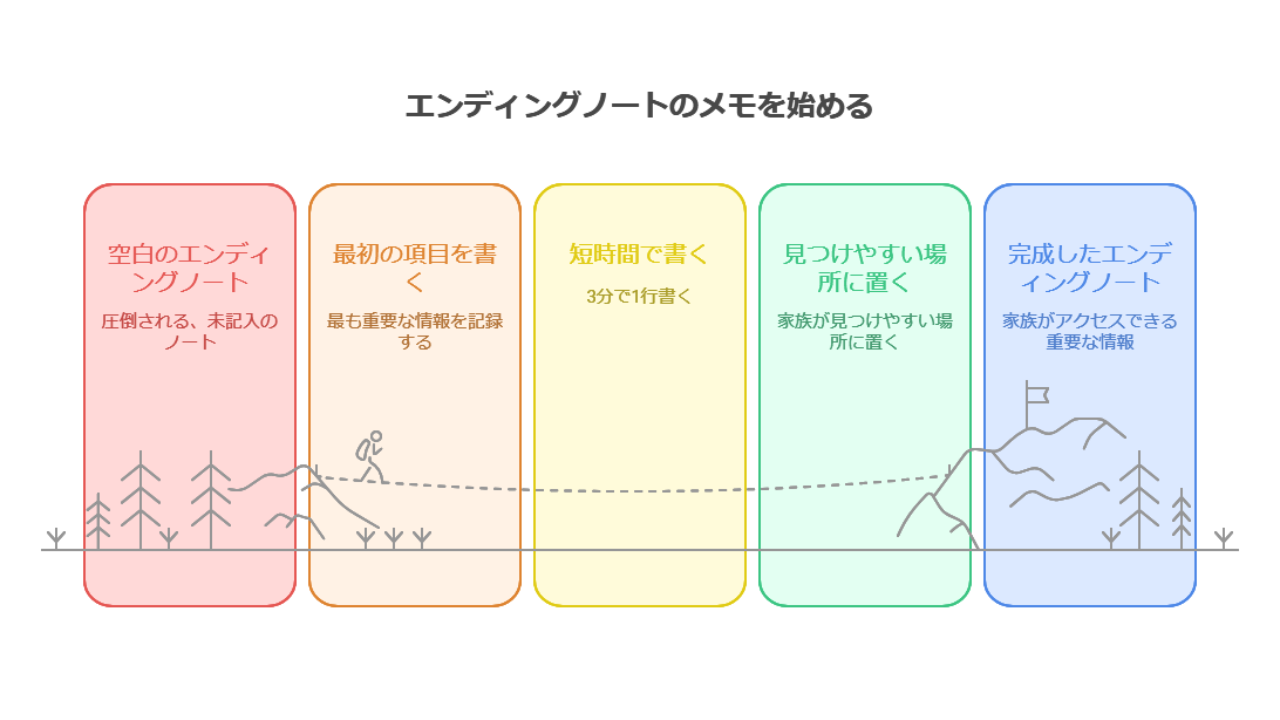

最初のメモ項目は「いちばん伝えたいこと」からでよい

「何から書けばいいか分からない…」という声をよく聞きます。

そんなときは、「自分がいま家族に伝えたいこと」から1つだけ書くのがおすすめです。

たとえば、

- 「この鍵はどこにあるか」

- 「冷蔵庫の上に非常用グッズがある」

- 「ココア(愛犬)の餌は◯◯に置いてある」

旅行中に娘たちから何度も聞かれて困った経験がきっかけです。

紅茶を蒸らす3分で1行だけ書く「スキマ時間メモルール」

まとまった時間を取ろうとすると、逆に続きません。

「紅茶を蒸らしてる間に1行書く」くらいの軽い気持ちで始めるのがコツです。

3分あれば1行書けるし、白紙じゃなくなると「ちょっと進んだ」という気持ちになれます。

書けたメモページは家族が見つけやすい場所に置いておく

書けたページをしまい込まず、家族が目につく場所に置いておくことも大事です。

本棚の決まった位置、電話の横、冷蔵庫の側など、日常の中で目に入りやすいところが理想です。

見せるのが恥ずかしくても、「ここに何かあったら見る場所」として認識してもらうだけで十分です。

まとめ:自分が迷わないメモ形式を選べば家族も迷わない

エンディングノートを続けるためには、「自分に合った書き方」を選ぶことがとても大切です。

書く人自身が迷わない方法を見つけると、自然と家族も「どこに何があるか」が分かりやすくなります。

続けやすいメモの形を選べば自然と家族が助かる内容になる

「無理なく続けられる」ことこそが、いちばんの家族思いだと私は思っています。

テーマごと・人ごと・時系列・図解など、メモの形は自由でいいんです。

それでも、娘たちは「このノート見れば大丈夫そうだね」と言ってくれました。

完璧に整理されていなくても、気持ちがこもったメモは必ず家族の力になります。

まずは自分がラクに続けられるスタイルで、一歩ずつ書いてみませんか?