「エンディングノートを書きたいけど、完璧にできる自信がない」

そんな思いを抱えて、ノート選びのまま止まってしまっていませんか?

60代でエンディングノートに向き合おうとする方の多くが、

「どこから書いていいかわからない」

「専門的すぎて進まない」

と悩みがちです。

でも実は、鍵の場所やWi-Fiパスワードなど、暮らしのメモから書き始めるだけで、立派なノートになるんです。

この記事では、気軽に始められて、自然と続けられる方法を、体験談とともにお届けします。

- 60代でも無理なく書き始められるエンディングノートの全体像

- 紙・アプリなどツールの選び方と書きやすい場所の工夫

- 暮らし情報を優先する記入ステップと続けるコツ

- 家族に伝えるときのポイントと見直しのタイミング

60代が無理なく続けられるエンディングノートの全体像

「エンディングノートって必要だとは思うけど、なんだかハードルが高そう」。

そんなふうに感じている方も多いのではないでしょうか。

私自身も、60歳を過ぎて初めて書店でノートを手に取ったとき、

「難しそう」

「どこから書くの?」

と戸惑いました。

でも、始めてみて気づいたのは、暮らしの情報をメモする感覚で書けば、エンディングノートはもっと気軽に続けられるということです。

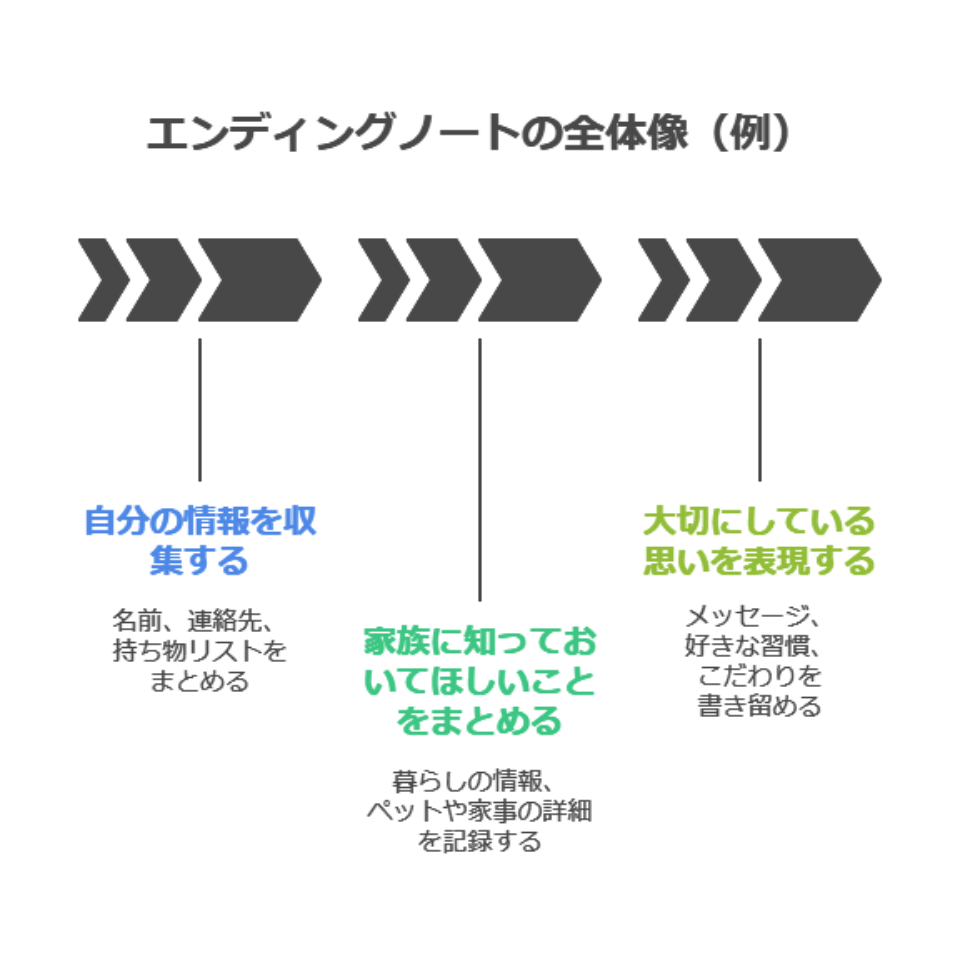

全体像を知ることで安心して書き始められる

まずは、ノート全体の構成や書く順番をなんとなくでも把握しておくと安心です。

たとえば、

- 最初に名前や連絡先、持ち物リストなどの「自分の情報」

- 次に「家族に知っておいてほしいこと」

- 最後に「大切にしている思い」

など。

順番どおりに書かなくてもOKということを最初に知っているだけで、気持ちがラクになります。

「今書けるところだけ」

「わかっていることだけ」

で十分なんです。

私はまず、玄関の合鍵の場所だけメモしました。これがきっかけで、「他にも書けることがあるかも」と思えるようになったんです。

挫折を防ぎスムーズに進められる流れがわかる

エンディングノートの全体像を知るメリットは、「つまずきポイント」を避けられることにもあります。

特に60代の場合、「専門的な話題」や「将来の決断」にいきなり向き合うのは気が重いですよね。

だからこそ、まずは暮らしに関する情報、たとえば、

- ペットのこと

- 家事サービスの手順

- Wi-Fiのパスワード

などから書くのがおすすめです。

書き進めていくうちに、少しずつ「これも書いておこう」と気持ちが整ってきます。

- ペットのごはんや病院の情報

- Wi-FiのIDとパスワード

- よく使う家電の説明書の収納場所

こういった身近な情報なら、思い出しながら書くのも苦になりません。

自然と続けられる流れをつくることで、エンディングノートが日常の延長になります。

エンディングノートを始める前の準備ステップ

いきなりノートに書き始めると、

「何を書けばいいの?」

「順番がバラバラ…」

と感じてしまうことがあります。

そこで、書く前に少しだけ準備をしておくと、あとがグッと楽になります。

この章では、私が実際に試してよかった準備のステップを3つに分けてご紹介します。

紙かアプリか自分に合ったツールを選ぶ

エンディングノートと聞くと、厚めの市販ノートを思い浮かべる方も多いかもしれません。

でも最近では、100円ショップのノートや無料テンプレート、アプリなど、選択肢はさまざまです。

「書きやすい」と感じる形式を選ぶことが、続けやすさにもつながります。

たとえば手書きが好きな方は紙、スマホが得意な方はアプリという具合に、自分のスタイルに合わせて選びましょう。

私は最初に市販ノートを買ったのですが、重くて持ち歩きづらく、途中から印刷したA4用紙で書くスタイルに切り替えました。

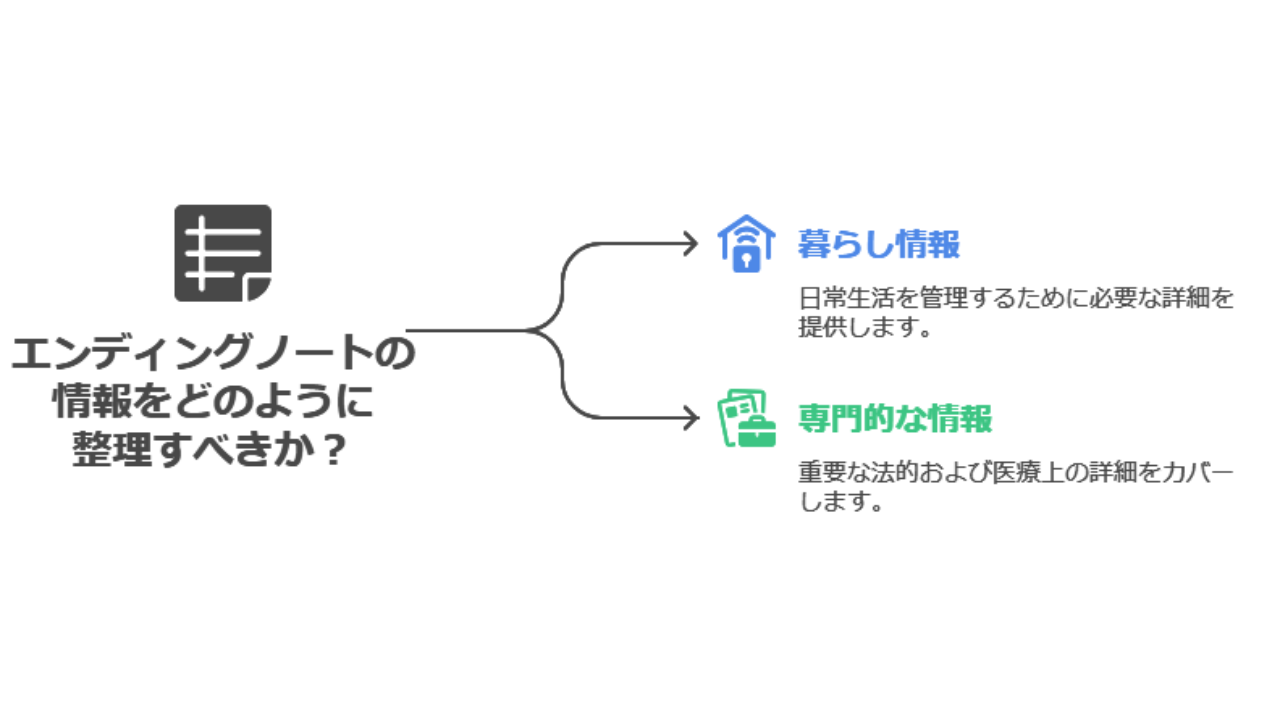

暮らし情報と専門的な情報を分けて整理する方法を考える

エンディングノートの中身は、大きく分けて「日常の暮らし情報」と「少し込み入った内容」があります。

暮らし情報とは、鍵の場所、よく使うサービス、緊急連絡先など。

一方で、医療や財産の話題は専門性が高く、人によっては「まだ書けない」と感じるかもしれません。

この2つを最初から分けておくと、「暮らしメモ」だけ先に進めることができ、挫折しにくくなります。

暮らし情報と専門的な情報の違い

| 暮らし情報 | 専門的な情報 |

|---|---|

| 鍵の場所・合鍵の管理 | 大きな契約や手続きの希望 |

| Wi-Fi・家電・定期便の情報 | 医療に関する希望など |

| よく使うサービス・店舗 | 書類の整理や保管場所 |

「先に暮らし情報だけまとめよう」と割り切ることで、取りかかりやすくなります。

こうした分け方を意識するだけで、最初の一歩がとても楽になります。

なぜ書けなくなってしまうのか、原因を深掘りした内容もあわせてチェックしてみてください。

書きやすい場所や保管方法をあらかじめ決めておく

ノートを書き始めた後に迷いがちなのが、

「どこで書くか」

「どこに保管するか」

です。

ダイニングテーブル、寝室の机、ソファの横など、落ち着いて書ける場所をひとつ決めておくだけで、気持ちが前向きになります。

また、保管場所も大切です。

娘や家族に「ここに入れてあるからね」と伝えておけるように、わかりやすくて取り出しやすい場所に置いておくと安心です。

私はキッチン横の引き出しにノートを置いています。娘が来たときに「ここね」と見せておいたので、私も安心できました。

エンディングノートの保管と家族への共有方法

せっかく書いたエンディングノートも、見つけてもらえなければ意味がありません。

そして、

「どこに置くか」

「誰に伝えるか」

も、あとまわしにしがちなポイントです。

ここでは、保管場所と家族への共有について、気持ちの負担を減らす工夫をご紹介します。

保管場所を決めて家族が見つけやすい状態にする

まず大切なのは、家族が見つけられる場所にノートを置いておくことです。

たとえば、リビングの本棚、台所の引き出し、電話の横など、日常で使う場所が最適です。

また、ファイルや封筒に入れて目印をつけておくと、より見つけやすくなります。

「隠しておく」のではなく、「見つけやすいようにしまう」ことが、家族の安心につながります。

私はA4の透明ファイルに入れて、棚の上段に置いています。娘にも「ここね」とだけ伝えてあります。

家族に伝えるかどうかは安心できる方法を選ぶ

エンディングノートを渡す・見せることに抵抗を感じる方も多いと思います。

でも、「全部見せる」必要はありません。

一部だけ共有する、「ここに書いてあるよ」と保管場所だけ伝える、という方法もあります。

大切なのは、自分が安心できる伝え方を選ぶこと。

家族に「まだ全部書いてないけど、少しずつ書いてるよ」とだけ伝えても、十分な共有になります。

- ノートの場所だけ伝える

- 目次ページだけコピーして渡す

- 必要なときにだけ取り出してもらう

すべてを一度に共有しようとせず、少しずつ、必要なところだけでも大丈夫です。

定期的に見直して内容を最新に更新する

暮らしは変化するものなので、ノートの内容も少しずつ古くなります。

たとえば、通っているお店やサービス、使っているスマホなど。

そのため、半年に1回など、見直すタイミングを決めておくと安心です。

私は季節の変わり目(春・秋)に、「見直しデー」として、お茶を飲みながらチェックしています。

前回の見直しで「通販サイトのパスワードを変えていた」ことに気づけて、早めにメモを更新できました。

まとめ:エンディングノートの全体像を知っておけば始めやすく続けやすい

ここまで、60代から始めるエンディングノートの全体像と進め方についてお伝えしてきました。

「難しそう」

「後回しにしてしまいそう」

と感じていた方も、少しハードルが下がったのではないでしょうか。

エンディングノートは、暮らしの情報から少しずつ書いていけば、それだけで立派な1冊になります。

準備→記入→保管の流れを意識すると挫折しにくい

最初にノートの形式を選び、暮らし情報を整理しながら書き進めていく。

そして、家族が見つけやすい場所に保管し、必要な部分だけ伝えておく。

この「準備→記入→保管」の流れを意識しておくだけで、途中で手が止まってしまうことが減ります。

一度に全部書くのではなく、生活の合間に小さく続ける意識がポイントです。

私も最初は「ノートなんて無理かも」と思っていましたが、少しずつ書いていたら「これで安心」と思える日が来ました。

完璧を目指さず暮らし情報を少しずつ整理していく

「全部埋めなきゃ」

「間違えたらどうしよう」

と考えると、なかなか手が動かなくなります。

でも、暮らしの情報を1つでも書いておけば、家族にとってはとてもありがたいヒントになります。

Wi-Fiの情報、冷蔵庫の中のメモ、使っているサービス…。

小さな暮らしのメモこそ、将来の安心につながるのです。

- 最初は1行でもOK

- 3分だけ書く時間を作る

- 暮らしの情報だけでも十分意味がある

完璧じゃなくていい。

まずは「今、書けることから始める」ことが、何よりのスタートになります。

空欄があってもいいという前提で進める考え方も、書きやすさにつながります。