エンディングノートに持ち物リストを書こうと思っても、

「何を書けばいいの?」

「形式は決まってる?」

と悩むことってありませんか?

実は、“完璧なリスト”じゃなくても、家族は十分助かるんです。

まずは通帳や鍵など、大事なものだけでも書き始めてみませんか?

エンディングノートが「使える暮らしメモ」に変わる、具体的な書き方と考え方をご紹介します。

- 持ち物リストをエンディングノートに書く意味とメリット

- 書き始めやすい項目と優先順位の考え方

- わかりやすくまとめる3つの手順

- 家族と共有しやすい工夫と声かけのヒント

エンディングノートで持ち物リストを作って家族を安心させるのがオススメ

「何がどこにあるか分からない」状態は、思っている以上に家族にとって大きな負担になります。

特に通帳やカード類などは、数が多くなればなるほど管理が複雑になります。

持ち物リストをエンディングノートにまとめておけば、家族が迷わず探せる安心の仕組みになります。

わかりやすく書かれているだけで、万一のときも落ち着いて対応してもらえます。

私はこのリストを作ったことで、自分自身の気持ちもすっきりしました。

通帳やカードの所在が一目でわかる状態になる

私が最初に取り組んだのは、使っている通帳とキャッシュカードのリスト化でした。

銀行名、用途(生活費・貯蓄用など)、通帳の保管場所をざっくりメモするだけでも、かなり頭の整理になります。

カードの枚数が多い場合は、不要なものを見直すきっかけにもなります。

場所がわかるだけでなく、「何の目的で使っているか」がわかると、家族にとっての理解度がグッと上がります。

私は「この通帳は光熱費の引き落とし専用」「このカードはネットショッピング用」と簡単に書いたことで、娘もすぐに把握してくれました。

貴重品や日用品を探す手間が減り家族が迷わない

鍵や印鑑、身分証なども、置き場所を一度書いておくだけで、家族がいざという時に迷いません。

私は、

「予備の家の鍵は仏間の引き出し」

「印鑑は机の右奥」

など、実際に使っている場所をそのままメモしています。

形式ばった文章にする必要はなく、日常の言葉で十分です。

「書かなきゃ」というプレッシャーより、「伝えておきたいこと」から書いてみるのがポイントです。

家族が困るのは、「何がどこにあるか分からない」ということ。

リストがあるだけで、「これは後回しにしていい」「今すぐ確認すべき」と判断しやすくなります。

リスト作りは完璧を目指さず、思いついたときに書き足していけば大丈夫です。

持ち物リストをエンディングノートに書き出す基本の考え方

いざリストを書こうと思っても、「何から手をつけていいか分からない」と戸惑うこともあるかもしれません。

そんなときは、完璧を目指すのではなく

「できるところから」

「思いついたときに」

を意識するのがコツです。

持ち物リストは、一度で完成させなくても大丈夫です。

まずは必要最低限の情報から始めて、暮らしの中で思い出したときに少しずつ追記していきましょう。

必要最低限から始めて少しずつ追加していく

最初からすべてを書こうとすると、気が重くなってしまいます。

私は「通帳・カード・鍵」だけに絞って書き始めました。

慣れてくると

「予備のメガネの場所」

「洗濯機の修理窓口」

など、暮らしの細かい情報も自然と書き足せるようになります。

まずは“絶対に家族に伝えておきたい3つのもの”から始めると、スムーズに書き出せます。

私は最初に通帳と印鑑と合鍵を書きましたが、「これだけでも安心感がある」と娘が言ってくれてホッとしました。

家族が見やすいシンプルな形式にまとめる

どんなにたくさん情報を書いても、読みにくければ役に立ちません。

1行ごとに

- 「項目」

- 「保管場所」

- 「ひとことメモ」

を書くくらいのシンプルさがちょうどいいと思います。

凝ったレイアウトや表は必要ありません。

ノートでもメモ帳でも、自分が続けやすい形式を選ぶのが大切です。

- 項目名と場所を1セットで書く

- 長文ではなく、メモ風の短い言葉にする

- 読ませたい相手(娘・息子)を想定して書く

「あとで直せばいい」と思えるくらいの気軽さが、続けられる秘訣です。

家族が見やすいシンプルな形式にまとめる。自分に合った書き方を知りたい方はこちらの記事も参考になります。

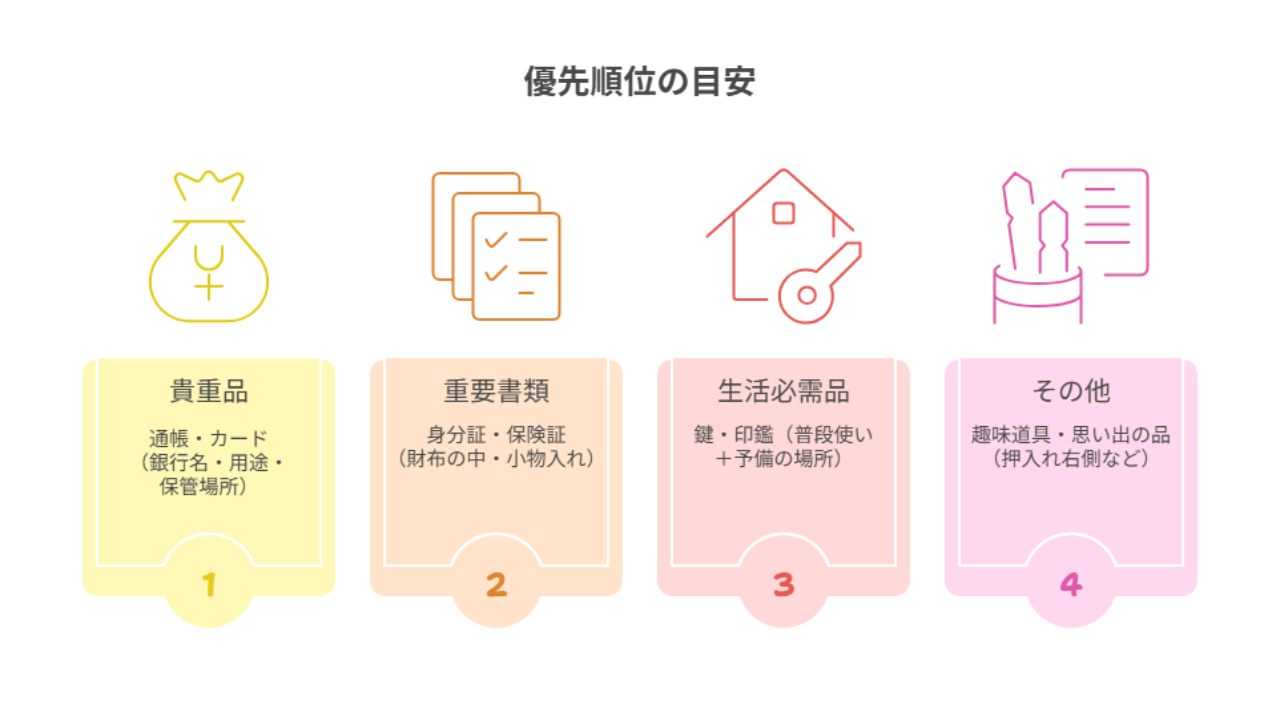

持ち物リストに入れるべき項目と優先順位の決め方

持ち物リストを書くときに迷うのが、「何から書けばいいのか」という点です。

リストの内容には正解がないので、自分と家族にとって大切なものから順に書いていくのがベストです。

通帳やカードなどの貴重品を優先し、生活に必要なものを追加していくのが基本の流れです。

自分の暮らしを思い浮かべながら、日常的に使っているもの、しまい込んでいて場所を忘れそうなものから書いてみましょう。

通帳やカードなど重要度の高い貴重品

まず最初にリストに入れておきたいのが、通帳・キャッシュカード・クレジットカードなどの貴重品です。

銀行名・用途・保管場所が分かるようにしておくと、万一のときに家族がすぐ対応できます。

複数ある場合は、

「どれが現役で使っているか」

「使っていないが残してあるもの」

もメモしておくと安心です。

私は「使っていない口座は×印をつける」方式で書き分けてみたら、自分でも整理しやすくなりました。

身分証や保険証などの重要書類

次に大切なのが、身分証や保険証、公共交通のICカードなどの情報です。

これらは本人確認や手続きに使われるため、置き場所がすぐわかるようにしておくと役立ちます。

私は

「財布の中」

「小物入れの2段目」

など、日常的な言い回しでメモしています。

細かく書くより、家族がそのまま探せる表現を心がけるとスムーズです。

家の鍵や印鑑など生活に必要な持ち物

毎日の生活に欠かせないのが、鍵や印鑑、眼鏡、時計など。

これらは無意識に置いていることも多いので、

- 「使う場所」

- 「予備の場所」

の両方を書いておくとより親切です。

私の場合、

「印鑑(実印)→仏間の茶箱の中」

「鍵(勝手口)→冷蔵庫横のフック」と書いています。

日々の動線を思い出しながらメモすると、抜けにくくなります。

日用品や趣味の道具など必要に応じて追加する項目

最初は書かなくてもよいですが、余裕が出てきたら日用品や趣味の道具もリストに加えるとさらに便利です。

例えば、

「裁縫道具→押入れ右側」

「体操DVD→テレビ台の下」

など、自分しか知らない置き場所は家族にとって貴重な情報になります。

思い出の品やアルバムなど、「捨てないで」と伝えたいものがあれば一言添えておきましょう。

優先順位の目安

| 分類 | 具体例とポイント |

|---|---|

| 貴重品 | 通帳・カード:銀行名・用途・保管場所をメモ |

| 重要書類 | 身分証・保険証:日常的に使う場所をそのまま記載 |

| 生活必需品 | 鍵・印鑑:普段使い+予備の場所も書く |

| その他 | 趣味道具・思い出の品:必要に応じて追加 |

この順番で書いていけば、自然と「家族に伝えたい情報」が整っていきますよ。

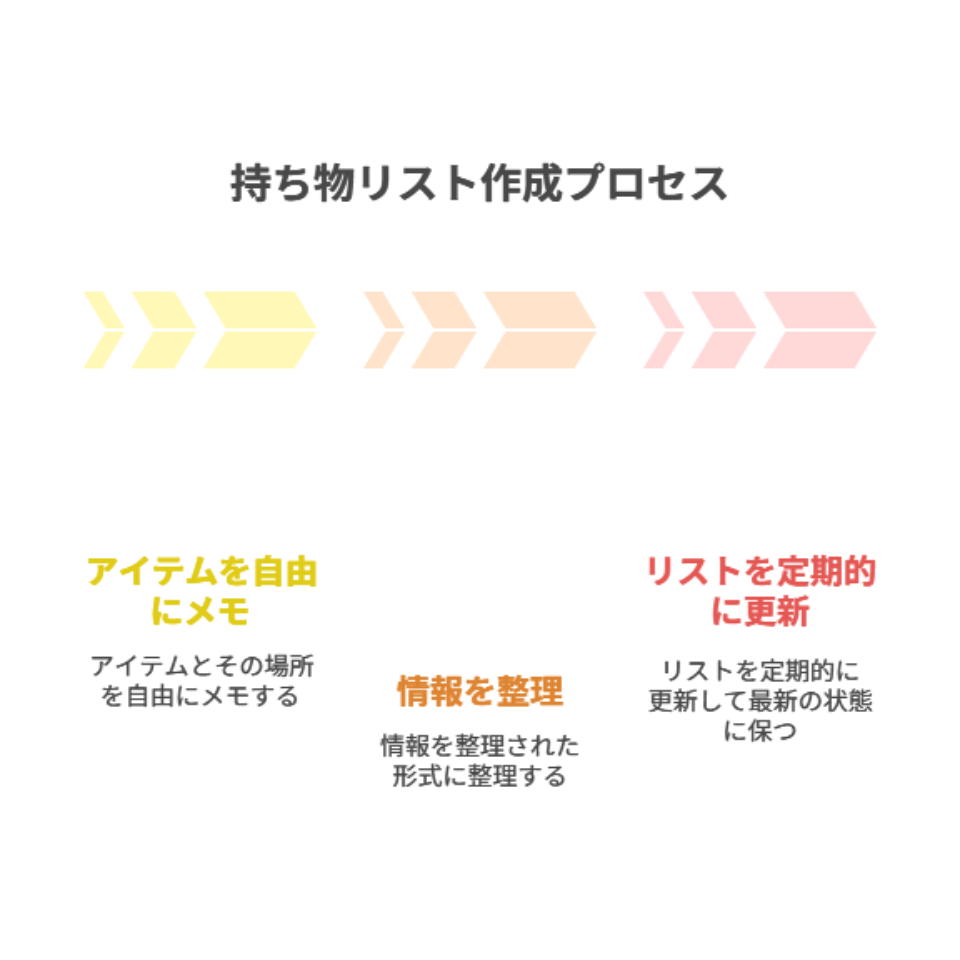

わかりやすい持ち物リストを作る3つの手順

持ち物リストを作るうえで大事なのは、「書きやすさ」と「見やすさ」です。

最初から完成を目指さず、書きながら整理していく感覚で進めていくと、自然と続けやすくなります。

3つの基本ステップで、自分に合ったリスト作りを気軽に始めてみましょう。

1. 所在地や管理方法をメモしながら持ち物を書き出す

まずは、思いついた持ち物を

- 「どこにあるか」

- 「どう管理しているか」

とセットでメモしていきます。

たとえば、

「通帳→机の右引き出し/普段使い」

「保険証→財布の中」

など、実際の管理方法をそのまま記録するのがポイントです。

メモの段階では順番も形式も気にせず、ノートに自由に書き出すだけで大丈夫です。

私は最初に、台所のカレンダーの裏に書いたメモから始めました。

2. 紙やエクセルなど自分が続けやすい形式を選ぶ

書き出したメモを、あとで見返しやすい形にまとめていきましょう。

手書きのノートに清書してもよいですし、スマホのメモ帳やエクセルを使っても構いません。

「手に取りやすい」「すぐ開ける」という感覚を大切に、無理なく続けられる形式を選ぶことが一番です。

形式に正解はありません。見やすければ、どんな形でも役に立ちます。

3. 定期的に見直して更新しやすい形に整える

リストを一度作っても、使うアイテムや場所は時間とともに変わっていきます。

そのため、「更新しやすい形」で作っておくことが、長く使えるポイントになります。

私は、ページごとに

- 「通帳」

- 「カード」

- 「生活用品」

と分け、変更があったらそのページだけ差し替える方法にしています。

半年に一度、「書き直しの日」を決めて見直すと無理なく続きます。

- まずは手書きでもOK!持ち物と場所を自由にメモ

- 見やすい形式(ノート・エクセル・アプリ)に整理

- 変化に合わせて定期的に見直すクセをつける

慣れてくると、リスト作りが暮らしの「お守り」のように感じられるようになりますよ。

持ち物リストを家族と安心して共有するための工夫

せっかく作った持ち物リストも、家族が見られないと意味がありません。

とはいえ、「全部見せるのはちょっと抵抗がある」という気持ちもよくわかります。

ポイントは“必要なときに見られる仕組み”をつくることです。

内容すべてを共有しなくても、保管場所だけを伝えておけば、いざというとき家族が困らずにすみます。

保管場所だけを家族に伝えて必要な時に取り出せるようにする

私は娘に「暮らしメモは本棚の緑のファイルに入ってるよ」とだけ伝えています。

ふだんは見られないようにしておいて、必要なときだけ開けるスタイルです。

保管場所を知らせておくことで、家族が勝手に探し回らずにすみますし、プライバシーも守れます。

娘には「必要なときはここにあるって分かってるだけで安心する」と言われて、伝えてよかったなと思いました。

娘や息子と一緒に見直して常に最新の状態を保つ

年に1回でも、娘や息子と一緒に「どれが今も使っているものか」確認する時間をつくると、リストの更新もスムーズです。

私はお正月や帰省のタイミングで、

「このカードまだ使ってる?」

「この鍵は?」

と聞かれたことがきっかけで見直すようになりました。

家族の会話の中で自然にリストを見直す習慣をつけると、気負わず続けられます。

一人で抱え込まずに、家族と一緒に少しずつ整えていくのが理想ですね。

- リストの保管場所だけを伝えて中身は必要なときだけ

- 帰省や誕生日など家族が集まるタイミングで見直す

- 「全部は見せない」選択もOK。自分のペースを大切に

家族との距離感を大切にしながら、自分なりの共有スタイルを見つけてみてください。

娘や息子と一緒に見直して常に最新の状態を保つ。言葉で感謝を伝える方法もこちらの記事で紹介しています。

まとめ:持ち物リストは子供が迷わない安心の仕組みになる

ここまで持ち物リストの作り方や考え方を見てきましたが、どれも「子供が迷わないように」という気持ちから始まっています。

私自身、娘に

「通帳って何冊あるの?」

「鍵ってどこにあるの?」

と聞かれたことがきっかけでリスト作りを始めました。

持ち物リストは、自分のためでありながら、家族の安心にもつながる大切な記録です。

通帳やカードなど重要度の高い項目から書き始めるのがポイント

いきなり全部を書こうとすると挫折しがちです。

だからこそ、まずは

- 「通帳」

- 「カード」

- 「鍵」

といった重要なものから書き出すのが成功のコツです。

それだけでも家族にとっては十分に助かる情報になります。

「これだけでも大丈夫」と思えるくらい、気軽なスタートでOKです。

私も最初はたった3つだけしか書いていませんでしたが、それでも娘に「これがあるだけで違うね」と言われてうれしかったです。

空欄があってもいいと気楽に始めることが続けるコツ

「書きかけで止まっている」

「空欄が目立っていて気になる」

そんな声もよく聞きます。

でも、暮らしの中の情報は日々変わるもの。

書きかけのままでも、思い出したときに少しずつ埋めていけば十分です。

リスト作りは“完成を目指すもの”ではなく、“更新しながら育てるもの”と考えると気が楽になります。

- 最初は3つの項目だけでもOK

- 空欄はあって当然。気にせず続けよう

- 更新するたびに少しずつ完成度が上がっていく

エンディングノートの持ち物リストは、気負わず・ゆるく・でも着実に。

あなたの暮らしが、誰かの安心につながる仕組みになりますように。