「亡くなった後のこと、誰にどうお願いするか決めていますか?」

私は60代になってから、終活の中でもこのテーマが一番難しく感じました。

家族には頼りすぎたくない、でも信頼できる他人に全てを任せるのも不安。

そんな思いから、私は3つの依頼先を自分で試し、費用・対応・安心感をじっくり比較してみました。

この記事では、その実体験をもとに、エンディングサポート委任契約の進め方や、依頼内容の選び方まで詳しくご紹介します。

- 娘・行政書士・代行サービスの違いと選び方

- エンディングサポート委任契約の進め方

- もしもの後に委任できる手続き一覧と費用相場

- 契約前に確認すべき3つの書類とチェックポイント

最後まで読んでみてください。

もしもの後の手続きを誰に頼む?私が試した3つの依頼先

終活のなかでも特に悩ましかったのが、「もしもの後の手続きを誰にお願いするか」という点でした。

娘は遠方に住んでおり、仕事も忙しい。

できる限り負担をかけたくないという思いから、私は3つの選択肢を試して比較してみました。

それぞれにメリットと注意点があり、選ぶ人の状況によって合う・合わないがあると感じました。

どれも一長一短なので、事前に内容を把握して「わが家なりのベスト」を選ぶのが大切だと思います。

娘へ託す場合の負担軽減メモ

いちばん最初に考えたのは、やはり娘への依頼でした。

私に何かあったとき、葬儀や役所の手続きなどを託す相手として、一番信頼できる存在だったからです。

ただし、彼女の生活もあるので、なるべく負担をかけないよう、

「簡単な引き継ぎメモ」

を作ることにしました。

以下のような情報をA4一枚にまとめ、終活ノートと一緒に保管しています。

- 重要な連絡先(葬儀社・かかりつけ医・保険会社など)

- 利用している銀行や証券口座の情報

- 加入している保険・年金情報の一覧

- 通帳や印鑑の保管場所

- 生前に契約しているサービスや代行内容

「全部を任せる」ではなく、「一部だけ手助けしてもらう」という視点で考えると、娘も納得しやすくなりました。

地元行政書士へ依頼前に交わす確認書3点

次に相談したのが、近所の行政書士の先生です。

終活に詳しく、高齢者向けのサポート経験も豊富だったので、実際に面談しながら進めました。

契約前に以下のような3つの確認書類を交わすことで、安心してお願いできました。

| 確認書類 | 内容のポイント |

|---|---|

| 業務内容の確認書 | どこまでを代行するかの線引きを明確にする |

| 報酬規定の説明書 | 定額・実費・追加費用のルールを明記 |

| 万が一の対応マニュアル | 行政書士不在時の引き継ぎ先を明記 |

行政書士を選ぶときのチェックポイント

- 「エンデイングサービス委任契約」の実績があるか

- 高齢者本人と直接面談してくれるか

- 費用の明細が明確でわかりやすいか

あくまで専門家に「手続き代行だけを頼む」というスタンスなら、行政書士は有力な選択肢になります。

高齢者専門の手続き代行サービス現地レポート

最後に体験したのが、高齢者支援に特化した代行サービスの利用でした。

市内の終活イベントで紹介されたサービスで、施設入居者や独居高齢者を中心に利用が広がっているようです。

担当スタッフの方と実際にお会いし、どんなサポートが受けられるのかを体験してきました。

特徴は、幅広い生活支援と亡くなった後の事務処理までセットで頼める点です。

例えば、

- 入退院時の付き添い

- 日常生活の代行や見守り

- 亡くなった後の火葬・納骨・解約手続き

などを包括的にサポートしてくれます。

家族が遠方にいる一人暮らしの方には、代行サービスの存在が心強い味方になります。

終活で備えるエンディングサポート委任契約!私が踏んだステップ

「自分が亡くなったあとのことを、事前に正式に誰かにお願いできたら…」。

そんな思いから調べ始めたのが、エンディングサポート委任契約という制度でした。

家族がいなくても、また家族に迷惑をかけたくない人にも有効

で、亡くなった後の手続きや事務処理を第三者に託すことができる契約です。

ここでは、私が実際に契約を結ぶまでに踏んだ5つのステップと、その中で大切にした考え方をご紹介します。

はじめは「ちょっと大げさかしら」と感じましたが、調べるうちに「これは私に必要な備えだ」と確信するようになりました。

委任できる業務を1週間で棚卸する方法

まず最初に行ったのが、自分がこの世を去ったあとに発生する作業をすべて書き出すことでした。

これが意外と多く、思いつくままにメモしていくだけでも1週間ほどかかりました。

メモ帳には、こんなことが並びました。

- 火葬場の予約、葬儀の手配

- 書類の提出と保険証の返却

- 銀行口座・携帯・電気・ガスの解約

- 病院や介護施設への支払い処理

- 遺品の整理や賃貸物件の原状回復

そのリストを見て「これを娘一人にやらせるのは酷だわ」と実感しました。

だからこそ、委任できることと、自分で準備しておくべきことを棚卸することが最初の大切な一歩です。

作業リストの洗い出しに使った視点

- 「誰かがやらなきゃ困ること」を思いつくたびに書く

- 日常生活の契約(サブスク、公共料金、医療、介護)に着目する

- 施設や友人に関する連絡事項もリストに入れる

こうした棚卸しが、契約書に記載する業務内容の土台になります。

遺言書や家族信託と組み合わせる判断基準

委任契約でカバーできるのは「事務処理」や「連絡・手配」などに限られます。

財産分与や医療の意思表示は別の制度を活用する必要があることがわかりました。

たとえば、財産の相続方法については遺言書が、認知症などで判断力が低下したときの財産管理には家族信託が適しています。

| 制度名 | 目的・役割 |

|---|---|

| エンディングサポート委任契約 | 亡くなった後の事務手続きを委任 |

| 遺言書(公正証書) | 財産の配分・希望を法的に示す |

| 家族信託 | 判断力があるうちに財産管理を第三者に託す |

これらをバラバラに準備するのではなく、「自分に必要な範囲」を見極めて組み合わせることが重要です。

私は、公正証書遺言とエンディング契約の両方を結ぶことで、万全の体制を整えました。

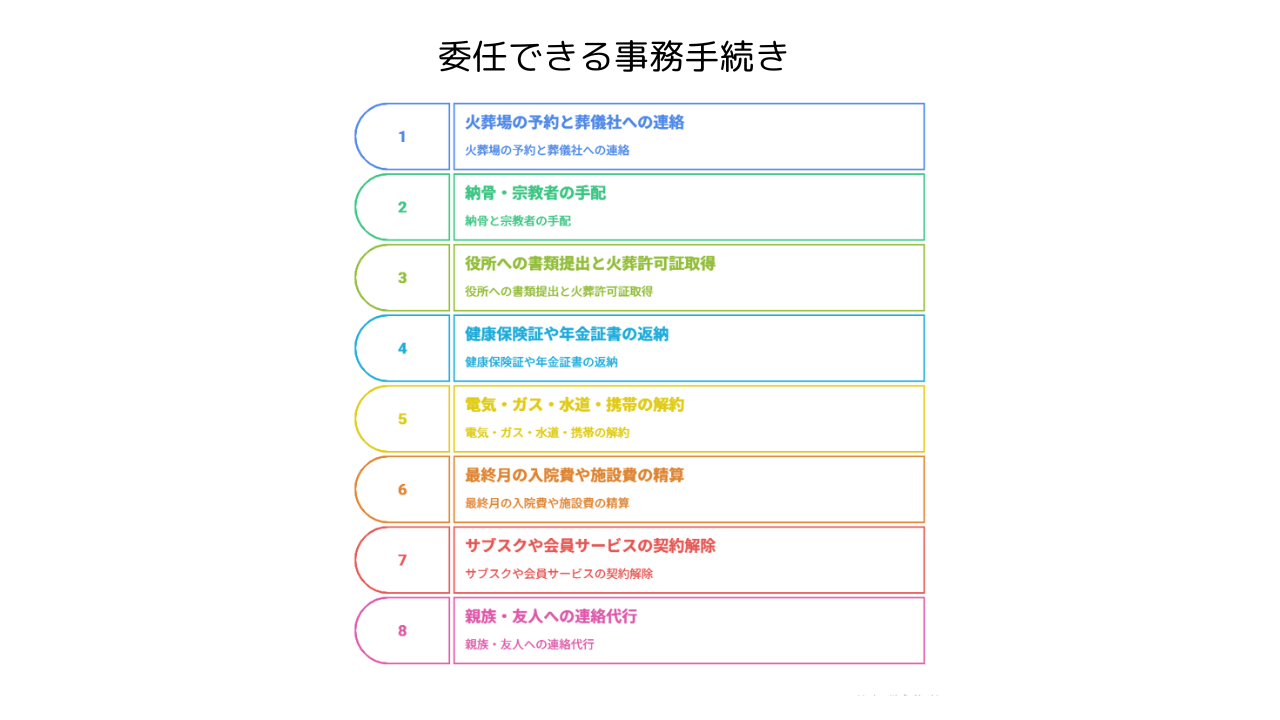

委任できるライフエンディング事務項目!65歳一人暮らしの外部委託リスト

エンディングサポート委任契約を結ぶうえで、「実際に何をお願いできるのか」を具体的に把握しておくことはとても大切です。

私が契約前に一覧にしたのが、65歳・一人暮らしの自分が実際に外部委託したいと思った事務項目でした。

ここでは、その中から特に多くの方が利用するであろう3つの分野について、詳しく紹介します。

書き出してみると「こんなことまで人に頼めるんだ」と驚くと同時に、安心感が湧いてきました。

葬儀・火葬・納骨に関連した代行サービス

まず最初に浮かぶのが、葬儀や火葬、納骨に関する手続きです。

身内がいない、あるいは子どもに手間をかけさせたくないという方にとって、非常に重要な代行項目です。

私は生前契約を結んで、以下のような流れを託すことにしました。

- 指定の葬儀社への連絡と手配

- 火葬場の予約と同行

- 納骨堂への埋葬と宗教者の手配

ここまで含めた契約にしておけば、身近な人がいなくても「ひとりで終わる」準備が整います。

火葬・納骨の委任で確認しておきたいポイント

- 宗派や納骨方法の希望(例:合同墓、樹木葬など)

- 火葬証明書など必要書類の取り扱い

- 葬儀費用の支払いタイミングと上限設定

生前の意思表示があいまいだと、手続きがストップするリスク

もあるので、細かなところまで決めておくのがコツです。

役所届け出と公共料金解約の依頼

次に委任できるのが、役所への届け出やライフラインの停止など、生活インフラの手続きです。

書類の提出、健康保険証やマイナンバーカードの返納、さらに電気・ガス・水道・携帯・インターネットの解約など、やることは想像以上にあります。

私は次のような点を依頼項目として明確にしました。

- 市役所への書類提出と火葬許可証の取得

- 健康保険・年金の返納・停止手続き

- 水道・電気・ガス・携帯・ネットの契約解除と未払い精算

これらの手続きは、葬儀の直後に短期間で一気にやらねばならないものが多いため、外部に依頼できると非常に助かります。

医療費施設費の後払い精算を自動化

もうひとつ重要なのが、病院や介護施設への未払い費用の支払いです。

亡くなったあとに「最終月の入院費」や「介護施設の清掃費」などが発生することはよくあります。

私の場合は、信託銀行に「精算用口座」をあらかじめ準備し、そこから支払いが自動で行われるように設定しました。

以下のような方法で対応できます。

- 銀行に「最終支払い専用の信託口座」を開設

- 支払先を代行者とあらかじめ共有

- 代行者から請求書提出→口座から支払い

こうした仕組みを作っておけば、娘がいちいち立て替えたり、書類をかき集める必要がありません。

ライフエンディング事務代行サービス費用は?私が支払った内訳と相場

委任契約を考えるときに気になるのが、「いったいどのくらい費用がかかるのか?」ということではないでしょうか。

私も最初は、正直なところ「高そう…」という印象を持っていました。

でも実際に見積もりを取って比較してみると、項目ごとに分けて依頼できることがわかり、必要な部分だけを頼むことで予算内に収めることができました。

「すべてセット」ではなく「本当に必要な部分だけ」を選ぶと、自分にちょうどよい内容と費用感に調整できますよ。

パッケージ型と個別依頼型を比較した結果

私が検討したのは、①パッケージ型と②個別依頼型の2パターンです。

それぞれの特徴を比べると、内容や予算に応じて選び方が変わってきます。

| タイプ | 特徴 | 費用相場 |

|---|---|---|

| パッケージ型 | 火葬・届出・納骨・連絡など一括代行 | 30万~50万円 |

| 個別依頼型 | 希望項目だけ選んで依頼可能 | 1項目あたり2万~8万円 |

包括的に任せたい方はパッケージ型

、自分でできる部分はやりたい方は個別依頼型が向いています。

私は予算を抑えるため、火葬と役所手続きだけを個別に依頼する形を選びました。

予算内に収めるための工夫ポイント

- 火葬は市民斎場を選ぶと費用が半額以下に

- 公的な支援制度(生活保護・福祉葬)を確認する

- 代行項目を「絶対必要」「自分で対応可」で仕分け

「すべて丸投げ」は必要ありません。

何をどこまでお願いするかを考えることで、予算と希望を両立できるプランが見えてきます。

見積もり書で確認する3つの数字

実際に契約前には、見積もり書の内容を細かくチェックすることが大切です。

私が注意したのは、以下の3つの数字でした。

- 基本料金:何にどのくらいかかるかの明細があるか

- 追加費用:事務手数料や交通費など別途かかる費用の有無

- キャンセル料:契約後に変更・中止した場合の取り決め

口頭説明だけではなく、

すべて文書で残すのがトラブル防止のカギ

になります。

契約書と見積もり書は必ずセットで受け取り、内容を照らし合わせて確認しましょう。

エンディングサポート委任契約書を作る前に!私の準備チェックリスト

いよいよ契約を結ぶとなると、「何を準備しておけばいいのか?」と戸惑う方も多いかもしれません。

私も最初は手探りでしたが、必要な書類や確認事項をリストにして一つずつ進めることで、スムーズに契約へ進めました。

ここでは、私が実際に行った「契約前の準備ステップ」をチェックリスト形式でご紹介します。

リストを作ったおかげで、契約当日も安心して臨むことができました。

必要書類を3日で揃える手順

委任契約書を作るには、まず本人確認書類と意思表示を記した書類が必要になります。

私が揃えた書類は以下のとおりです。

- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード)

- 戸籍抄本または住民票(契約先からの指示により)

- 自分で書いた「委任したい業務内容リスト」

- 受任者の連絡先や身分証のコピー(家族や専門家)

最初に契約先に「必要書類一覧をください」と依頼してから準備を始めるのが効率的です。

書類準備を効率よく進めるコツ

書類は一度に取り寄せず、オンライン申請やコンビニ交付も活用しましょう。

とくに住民票や戸籍は、マイナンバーカードがあれば数分で取得できます。

期限付きの書類もあるので、「契約予定日の直前3日以内」に揃えるのがおすすめ

です。

トラブルを防ぐための条項チェック術

契約書にサインする前に、どんな業務が対象か、どこまで責任を負うかを明確にしておくことが大切です。

私が確認したのは以下のポイントです。

- 委任する業務の範囲(葬儀・解約・支払いなど)

- 報酬と実費の支払い条件

- 受任者の交代や不在時の取り決め

すべての条項に目を通して、納得いかない部分は遠慮せず確認する姿勢が重要です。

私は、受任者が辞退した場合の「第2代理人」もあらかじめ指定しておきました。

契約内容を毎年見直す簡単ルール

契約して終わりではありません。

生活環境や健康状態、家族構成が変わったときに見直せる体制を作っておくことが、より安心につながります。

私が実践しているのは、次のようなルールです。

- 毎年誕生月に「委任契約ファイル」を読み返す

- 内容変更が必要なら、契約先に電話一本で相談

- 費用や内容の変動があった場合は文書で保存

契約内容の見直しタイミングの例

- 介護認定を受けたとき

- 引っ越しや住まいの変更があったとき

- 新しい契約や希望が生まれたとき

「見直せる契約」は、将来の変化にも対応できる終活になります。

まとめ:誰に何を頼む?60代ライフエンディング準備の実践と費用一覧

ここまでお読みいただきありがとうございました。

「終活で手続きを誰に頼むか」を具体的に考えることは、自分と家族の両方に安心をもたらす大切なステップです。

私はこの数年をかけて、少しずつ準備を進めてきました。

その過程でわかったことは、

「すべてを完璧に準備しなくても、一歩ずつ整えていけば十分間に合う」

ということです。

始めるまでは腰が重かった私でも、実際に進めると心が軽くなっていきました。

依頼内容と費用の一覧表

ここで、今回の記事で紹介した外部委託項目と、私が支払った費用の目安を一覧にまとめておきます。

| 委託項目 | 内容の概要 | 費用の目安 |

|---|---|---|

| 火葬・納骨手配 | 火葬場予約・納骨堂への手配 | 15万〜25万円 |

| 役所関係 | 書類提出・保険証返却など | 5万〜10万円 |

| ライフラインの解約 | 電気・ガス・水道・携帯など | 2万〜5万円 |

| 医療・施設精算 | 最終費用の支払い対応 | 3万〜8万円 |

もちろん、これはあくまで私の場合の一例です。

依頼する内容や地域、契約する団体によって大きく異なりますので、必ず見積もりを取りましょう。

60代の今だからできる終活を

60代という年代は、「備える時間」と「考える余裕」がある貴重な時期だと、私は思っています。

「子供に迷惑をかけないように」という思いがあるなら、今こそその一歩を踏み出すタイミングかもしれません。

私が終活を進める中で得た3つの実感

- 小さな一歩でも、動けば安心につながる

- 人に任せる準備をすることで、自分らしい時間を大切にできる

- 迷っていたことが、紙に書いてみると意外とスッキリする

完璧でなくていい。

今の自分にできる終活を、無理なく少しずつ始めてみませんか。