「捨てたほうがいいのか、残したほうがいいのか…」

終活での断捨離には、誰もが一度は迷う瞬間があります。

私も60代で本格的に片づけを始めましたが、「あれは残しておけばよかった…」という後悔がいくつもありました。

この記事では、そんな実体験をもとに、「失敗しない断捨離」のコツと捨てる判断基準、家族とトラブルを防ぐコツまで、具体的にお伝えします。

- 60代の終活断捨離で起きやすい後悔の原因

- 「捨ててよかった・残して正解」の実例と判断基準

- 家族と共有する断捨離ルールとトラブル防止法

- 今日からできる失敗しない断捨離チェックリスト

60代の終活断捨離失敗体験から学ぶ捨てて後悔の原因

断捨離と聞くと「すっきりする」「気持ちが軽くなる」といったイメージがありますよね。

実際にそういう面もあるのですが、私自身は60代で始めた終活断捨離で、何度か「捨てなきゃよかった…」という後悔を経験しました。

ここでは、その失敗体験を通じて見えてきた“後悔の原因”をご紹介します。

「これは捨てて失敗!」体験で見えた思い込み

一番印象的だったのは、昔の通帳と年金通知書をまとめて処分してしまったことです。

「もう使わない」「ネットで見られるから」と思い込んで捨てたのですが、年金事務所で過去の証明が必要になった際、「原本はありませんか?」と聞かれて冷や汗をかきました。

「二度と使わない」と思っても、公的な手続きでは“原本”が必要なことがあるのです。

勢いで捨てたあとに、「これって後から必要だったんだ…」と気づくのは本当にショックでした。

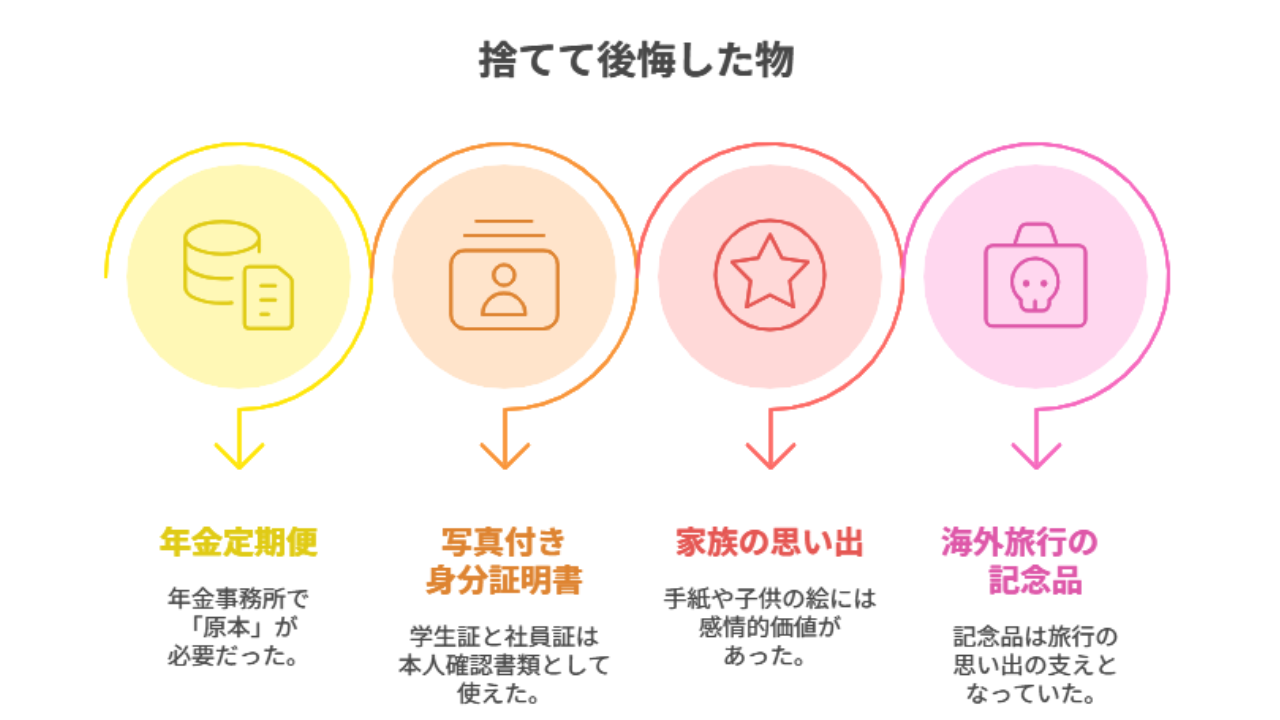

終活断捨離で捨てて後悔したもの一覧

実際に私が捨てて後悔したものをいくつか挙げてみます。

- 年金定期便や昔の通帳⇒証明書類として使えた

- 写真付きの学生証・社員証⇒本人確認書類として有効

- 家族の手紙・子供の絵⇒後から見返したくなった

- 海外旅行先で買った記念品⇒思い出の品として価値があった

これらの多くは「実用性がない」と判断して手放したものですが、思い出や証明力という意味では大切なものでした。

後悔を生む判断スピードの落とし穴

捨てるときの失敗は、「よく考えずに勢いで判断した」ことが多かったです。

とくに、「全部一気に処分しよう」としたときほど、必要なものまで捨ててしまう傾向があります。

逆に、迷ったら一時保留にする箱を作っておけば、こうした後悔は減らせたと今は思います。

「今いらない=今後もいらない」ではありません。一呼吸おいてから判断するだけで、後悔のリスクが減ります。

終活断捨離成功例が教える後悔ゼロの3ステップ

捨てて後悔した体験をしたからこそ、私は「後悔しない断捨離のやり方」を模索するようになりました。

その結果、今では「これは残して正解」「これは手放して良かった」と納得できる断捨離ができるようになりました。

ここでは、私が実際に試して効果があった3つのステップをご紹介します。

私が実践したダンボール法で迷いを減らす

まず取り入れたのが、「ダンボール一時保留法」です。

迷ったものはすぐに捨てずに、一度ダンボールにまとめて封をするだけ。

1ヶ月後に「開けなくても困らなかったら処分」と決めました。

感情に流されず、冷静に判断する時間が持てるので、失敗がぐんと減ります。

私は、この方法で「手紙」「古いアルバム」「食器類」などを、ゆっくり考えて手放すことができました。

「本当に必要だった」もの一覧を先につくる理由

次にやったのが、「これは残す」と決めた物のリスト化です。

たとえば以下のようなものです。

- 公的証明に使える書類やカード類

- 頻繁に使う調理器具・衣類・工具

- 人生の節目を象徴する写真・記念品

こうして“残す軸”を先に決めることで、捨てるべき物が自動的に浮かび上がってきます。

「捨てる」より先に「残す」ことを決めるのが、後悔を防ぐ鍵だと感じました。

家族と共有する残す基準でトラブル予防

意外と大切なのが、家族と「残す・捨てるの基準」をすり合わせることです。

あるとき、私が処分しようとした写真アルバムを、娘が「それだけは残しておいて!」と涙ながらに言ったことがありました。

それ以来、「これを処分していい?」と事前に相談する習慣ができ、トラブルがなくなりました。

- 家族の写真や手紙は事前に確認をとる

- 高価な物・形見品は必ず相談する

- 「処分してもいいリスト」を共有しておく

断捨離は自分の問題だけでなく、“家族の記憶”とも関わる行動です。

捨てるか残すか迷う60代の判断基準チェックリスト

60代になると、若い頃よりも「これは残しておこうか」「でも場所を取るし…」と悩む場面が増えてきます。

思い出の詰まった物や、使っていないけど高かった物など、判断がつきにくいものほど手が止まりがちですよね。

そんなときに役立ったのが、自分なりの判断基準フレームと具体的な工夫でした。

3つの質問で即決する判断フレーム

私は「迷ったらこの3つの質問を自分にする」ルールを作りました。

- これを1年以内に使ったか?(実用性)

- これを見て心が動くか?(感情価値)

- これがなくなったら困るか?(必要性)

3つのうち1つでも「YES」と思えれば保留。

全部「NO」なら迷わず処分と決めたことで、判断のブレがなくなりました。

この3つの質問を毎回自分に投げかけるだけで、片づけがぐっとスムーズになりました。

写真や手紙をデジタル化して思い出を残す方法

思い出の写真や手紙は、捨てにくいですよね。

私はそれらをスマホアプリでスキャンして、クラウドに保存する方法をとりました。

捨てる前に画像として残しておけば、心の負担も軽くなりますし、家族にも共有しやすくなります。

おすすめアプリは「Googleフォト」や「Adobe Scan」など、無料で使えるものが多いです。

高価な家電家具をリユース活用して後悔を回避

もう使っていないけど高かった家具や家電は、処分するのが惜しくなりがちです。

私はそういった物を、リサイクルショップ・地域の譲渡掲示板で譲ったり、高齢者施設に寄付したこともありました。

「捨てる」のではなく「誰かの役に立てる」と思うと、手放すことに前向きになれました。

洋服の断捨離に迷った方は、チェックリスト形式で進められるこちらの記事も参考になります。

高価な物ほど「リユース先を探す」ことで、後悔もなく、社会貢献の気持ちも芽生えます。

迷ったときは、「今の自分」と「未来の自分」両方にとって意味があるかで判断するとスムーズです。

デジタルデータと書類整理で子供が助かる終活断捨離術

紙の物だけでなく、近年はパソコンやスマートフォンの中にも、大切な情報がたくさん詰まっています。

私は60代に入ってから、デジタルデータと書類の整理も終活の一環として本格的に取り組みました。

これが思った以上に家族の助けになることを、あとから実感したのです。

パスワード管理とクラウド保管で探す手間をゼロに

まず着手したのが、スマホやPCのパスワード情報の整理でした。

ノートに書き留めていた情報を、1つのパスワード管理アプリ(例:1PasswordやKeePass)に集約。

そのアプリのログイン情報だけを、娘に紙で渡しました。

これで、私に何かあっても、ネットバンクやSNS、クラウドの中身を迷わず見られるようになりました。

SNSやスマホ情報の引き継ぎ方法は、こちらの記事で具体的な手順をまとめています。

「情報がありすぎて、何がどこにあるかわからない」と娘に言われた経験が、整理のきっかけでした。

スキャン保存する書類と原本保管する書類の見分け方

紙の書類はすべてスキャンすればいい、と思っていた時期もありましたが、原本が必要なものも意外と多いのです。

私が整理したときは、以下のように分けました。

- スキャンのみ:水道・電気・携帯の請求書、健康診断結果など

- 原本を保管:戸籍謄本、保険証券、遺言書、相続関係書類

スキャンしたデータはクラウド(Googleドライブ)に保存し、フォルダ名と内容を一覧化。

「書類一覧表」もあわせて紙で残すことで、家族にも見つけやすい工夫をしました。

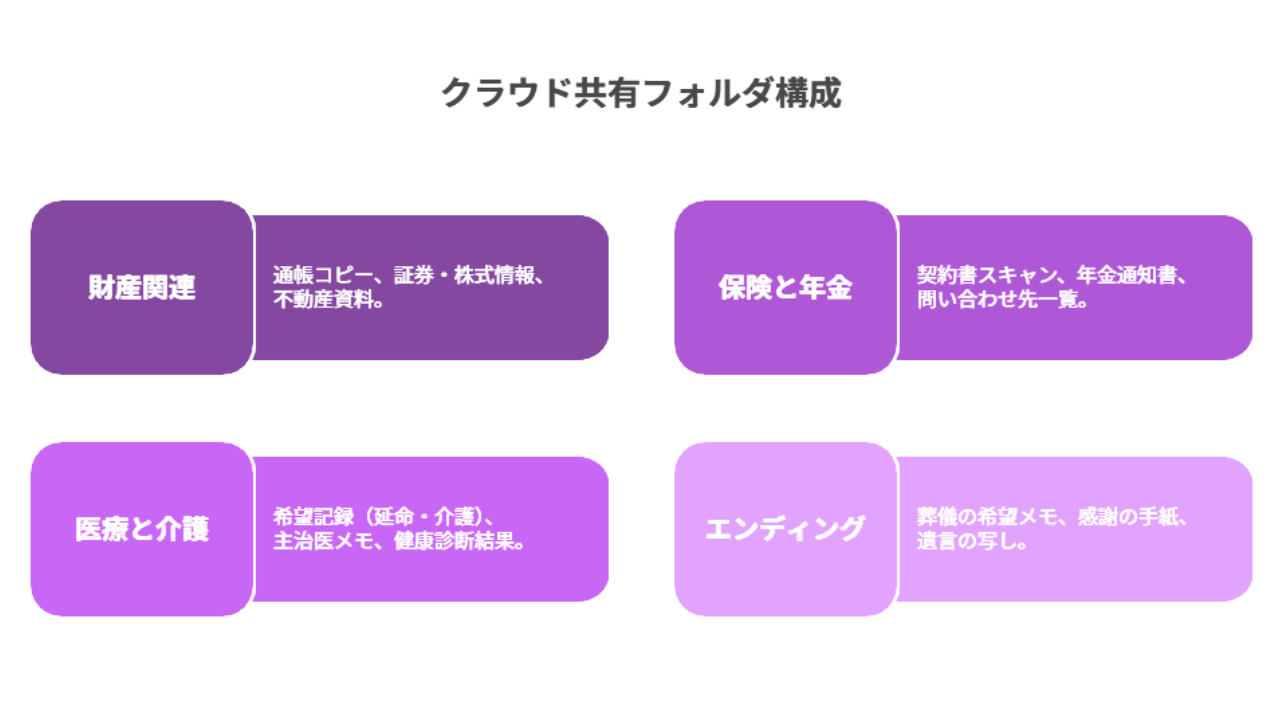

家族が迷わない共有フォルダ構成の作り方

デジタルデータを整理しても、家族がどこに何があるか分からなければ意味がありません。

私が作ったのは、クラウド上の「終活共有フォルダ」です。

フォルダ構成はシンプルに、以下のように分類しました。

共有フォルダのリンクは、娘にメールと紙で渡し、「何かあったときはここを見てね」とだけ伝えました。

探す手間をゼロにすることで、「突然のときの混乱」を最小限にできます。

まとめ:終活断捨離は60代から始めて子供に迷惑かけない暮らしへ

私が60代で始めた終活断捨離は、「すっきりした暮らし」を目指すためだけではありませんでした。

将来、子どもに探し物や手続きで迷わせたくないという想いから、少しずつ整えてきたのです。

結果として、自分自身の暮らしがラクになり、心にも余裕が生まれました。

この記事でご紹介した失敗談や成功のコツが、これから断捨離を始める方の参考になれば幸いです。

完璧を目指さず、「今日はこれだけでOK」と思える小さな一歩から始めてみましょう。

今日からできるワンアクションチェックリスト

- 迷う物を「保留ボックス」に入れる

- 1つだけ不要な契約を見直す

- 書類フォルダを「重要」と「その他」に分ける

- スマホの写真を10枚だけ削除

- 使っていないサブスクを1つ解約

私は最初、「通帳が多すぎる」と気づいて、3口座を統合したところからスタートしました。

捨てずに保留する選択肢で心の余裕を持つ

断捨離において一番大事だと感じたのは、「無理に捨てない」選択肢を持つことです。

保留にしておくだけでも、モノの量は半分に減りますし、心に余白ができます。

そして、後から「やっぱり残してよかった」と思えることもたくさんあります。

60代は「減らすこと」よりも、「必要なものだけを見極める力」を育てる時期だと思っています。

今から整えることで、将来の自分にも家族にも、やさしい暮らしが実現できます。