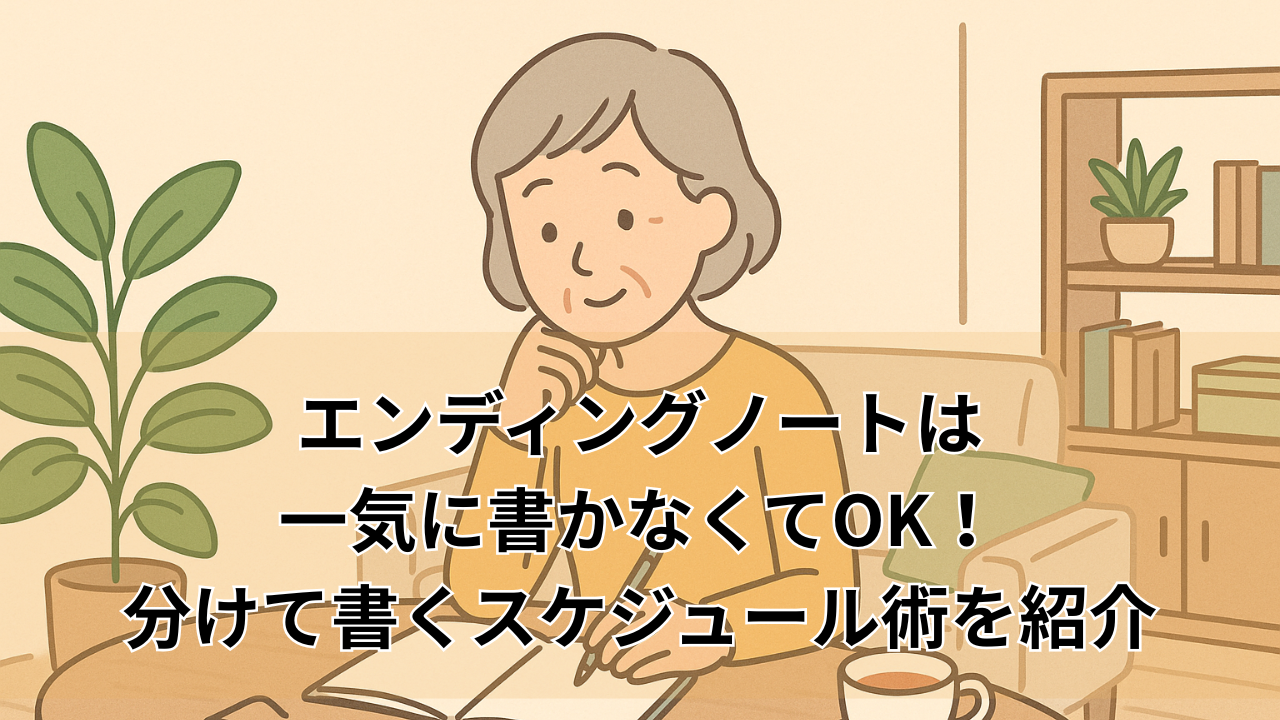

エンディングノートを書こうと思ったけれど、1ページ目で止まっていませんか?

「全部きっちり書かないと意味がない」と思い込むと、手が止まってしまうものです。

でも実は、週1回・月1回のペースで、気が向いたときに1行ずつ書くだけでも、家族にとっては十分ありがたいノートになります。

エンディングノートをもっと身近に感じられる、分割スタイルの進め方をまとめました。

- エンディングノートが書き進められない原因

- 少しずつ続けられる3つのメリット

- 週1・月1で無理なく書くスケジュール例

- 空欄OKで進める実践ステップ

エンディングノートを一気に書けない60代が多い理由

エンディングノートを前にすると、「やらなきゃ」と思いながらも、つい手が止まってしまう方も多いのではないでしょうか。

特に60代になると、気持ちはあっても体力や集中力に自信が持てず、まとまった時間を確保するのが難しく感じる方も少なくありません。

ここでは、エンディングノートを一気に書けない理由について、よくある2つのケースをご紹介します。

長時間集中するのが難しく体力面で不安がある

年齢とともに、長く同じ姿勢を保つことや、書き物に集中することがしんどくなる場面が増えてきます。

特に、日々の家事やパートの合間をぬってノートに向かうのは、思ったよりも体力が要るものです。

私自身、休日に一気に進めようと思っていたのに、1ページ目を書いた段階で目や肩が疲れてしまい、「また今度にしよう」とノートを閉じた経験があります。

その日は晴れていて庭の草取りもした後だったので、「今日はもういいかな」とつい後回しにしてしまいました。

長時間取り組む前提で始めると、途中で疲れてしまって続かない原因になります。

完璧に書こうとして手が止まる心理的負担がある

エンディングノートという名前がついているだけで、「きちんと書かないと意味がないのでは」と感じる方も多いようです。

名前の漢字や住所の正式な書き方、保険や契約の細かい内容など、「間違えたらどうしよう」と考えてしまうと、最初の一歩が踏み出しにくくなります。

私も市販のノートを広げたとき、「こんな難しいこと全部覚えてないわ…」と気持ちが萎えてしまったことがあります。

エンディングノートの中には、「指定代理人」や「延命措置」など、日常ではあまり使わない言葉が並ぶことがあります。

これが心理的なハードルになり、「やっぱり自分には無理」と感じてしまう方も少なくありません。

だからこそ、最初から完璧を目指すのではなく、まず書けるところから始める気持ちが大切です。

エンディングノートを分けて書くことで続けやすくなる3つのメリット

エンディングノートを一気に書くのが難しいなら、思い切って「分けて書く」方法を取り入れてみませんか?

実は、スケジュールをゆるく分けることで、かえって継続しやすくなるというメリットがたくさんあるのです。

ここでは、分割スタイルで書き進めることの良さを3つに絞ってご紹介します。

短時間で進められるから疲れにくく続けやすい

1回に書く量を少なくすれば、そのぶん体への負担が減ります。

1日10分だけでも、意外と情報はたまっていくものです。

「今日はこの1項目だけ」と決めれば、達成感も得られやすく、書くことへの抵抗感が少しずつなくなっていきます。

私は紅茶を入れて蒸らす3分の間に1行だけ書く「3分ルール」を決めたことで、毎週自然にノートを開くようになりました。

短時間の積み重ねが、気づけば大きな安心につながっていきます。

空欄があっても安心して進められる気持ちになれる

すべての項目を一気に埋めなくても、

「途中でもいい」

「空欄のままでも書けるところだけ書こう」

と思えれば、気がラクになります。

エンディングノートは、完成させることが目的ではなく、“家族のためのメモ”として少しずつ育てていくものです。

気になることができたタイミングで書き足す、そんな自由な進め方こそが続けるコツなのです。

暮らしの変化に合わせて柔軟に更新しやすい

日々の暮らしは少しずつ変わっていきます。

連絡先の変更やサービスの契約内容、生活パターンなど、定期的に見直すことでノートの内容も自然にアップデートされていきます。

最初から完璧を目指すのではなく、「仮メモのつもりで書く」くらいの気軽さがちょうどいいのです。

- 鉛筆や消えるペンで書く

- 日付を横にメモしておく

- 修正が必要な箇所に付箋を貼っておく

これなら、変化に合わせて自然に書き換えていけるので、いつでも“今の自分”に合った情報を残せます。

エンディングノートを週1・月1で分けて書く現実的なスケジュール例

「分けて書くのがいいとは分かっていても、どんなペースで進めればいいの?」

そんな疑問をお持ちの方のために、私自身が実践して続けられたスケジュール例をご紹介します。

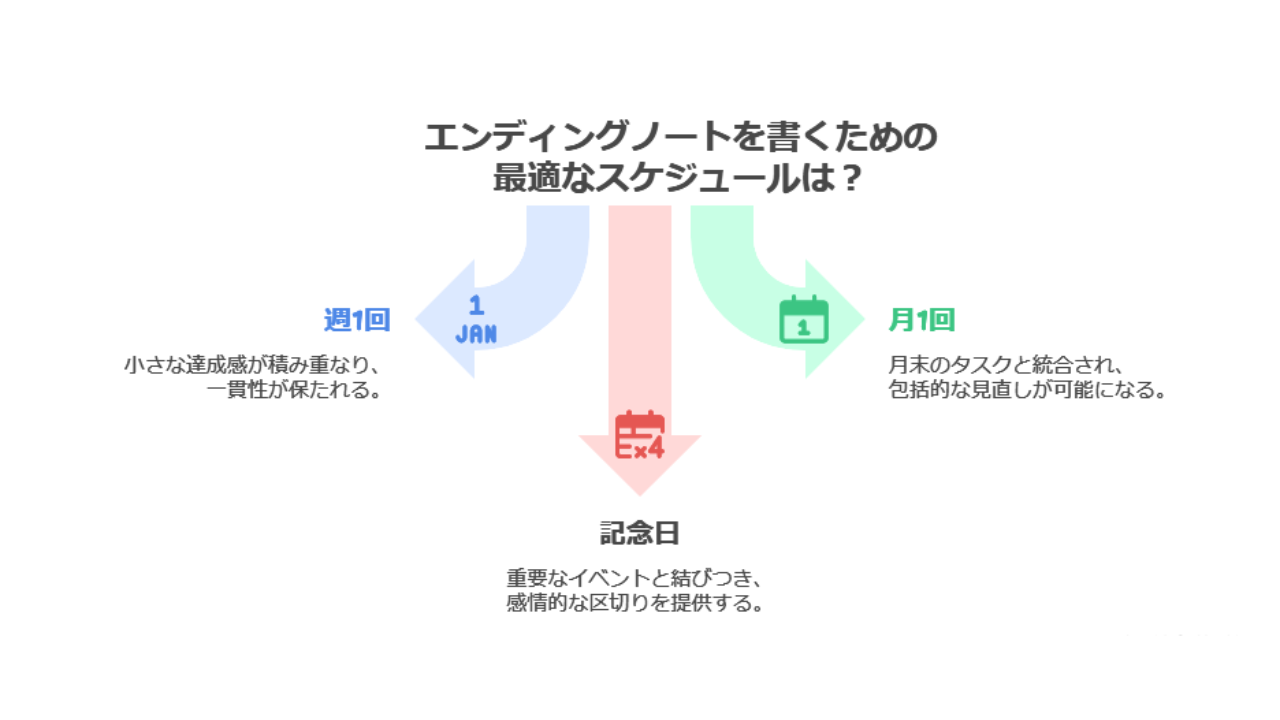

週1回・月1回・記念日ごとなど、自分に合ったペースを見つけるのがコツです。

週1回10分だけ書くペースで気楽に始める

毎週決まった曜日に10分だけノートを開く、そんな習慣をつけると気持ちがラクになります。

私の場合は、日曜の朝に1週間の新聞整理をする流れで、暮らしメモのノートも一緒に開くようにしています。

「日用品のストック場所」や「犬のごはんの買い方」など、生活の延長で書けることから手をつけると、思った以上に筆が進みます。

日曜の朝は気持ちにゆとりがあるので、「よし、1行だけ書いてみよう」と思いやすいです。

週に1回なら無理なく続けられるうえ、1か月後には4項目進んでいるという小さな達成感もあります。

月1回見直して少しずつ項目を追加していく

ノートは書きっぱなしではなく、月1回の見直しタイムを設けることで、内容がより実用的になります。

私は毎月末、

「今月気づいたこと」

「変更があったこと」

を書き足す時間を5〜10分ほど取るようにしています。

新しい連絡先やサービスの変更点など、少しの記録でも家族には大きな手がかりになります。

- カレンダーに「暮らしメモ更新」と書いておく

- 通帳や書類の整理と一緒に行う

- ごほうびおやつと一緒に取り組む

月1回のペースなら、気負わず見直せて、内容をフレッシュに保てます。

月1回の見直しに限らず、自分に合った更新ペースを見つけることが大切です。

エンディングノートの見直しタイミングについて、わかりやすく整理されたページもありますので、気になる方は参考にしてみてください。

誕生日や記念日など区切りのいい日に書く習慣を持つ

人によっては、スケジュール化よりも「イベントのついで」に書くスタイルの方が合っている場合もあります。

たとえば、自分の誕生日や結婚記念日、年末の大掃除の時期など、区切りの良い日を暮らしメモ記入日にするのもおすすめです。

気分的にも「今日からまた1年が始まる」という気持ちになりやすく、内容の整理や追加が自然としやすくなります。

思い出と一緒に残すことで、家族にも心が伝わるようなノートになっていきます。

エンディングノートを分けて書くための工夫と具体的ステップ

「分けて書く」の考え方が大切だと分かっていても、いざ始めようとすると「何から書けばいいの?」と迷ってしまう方も多いかもしれません。

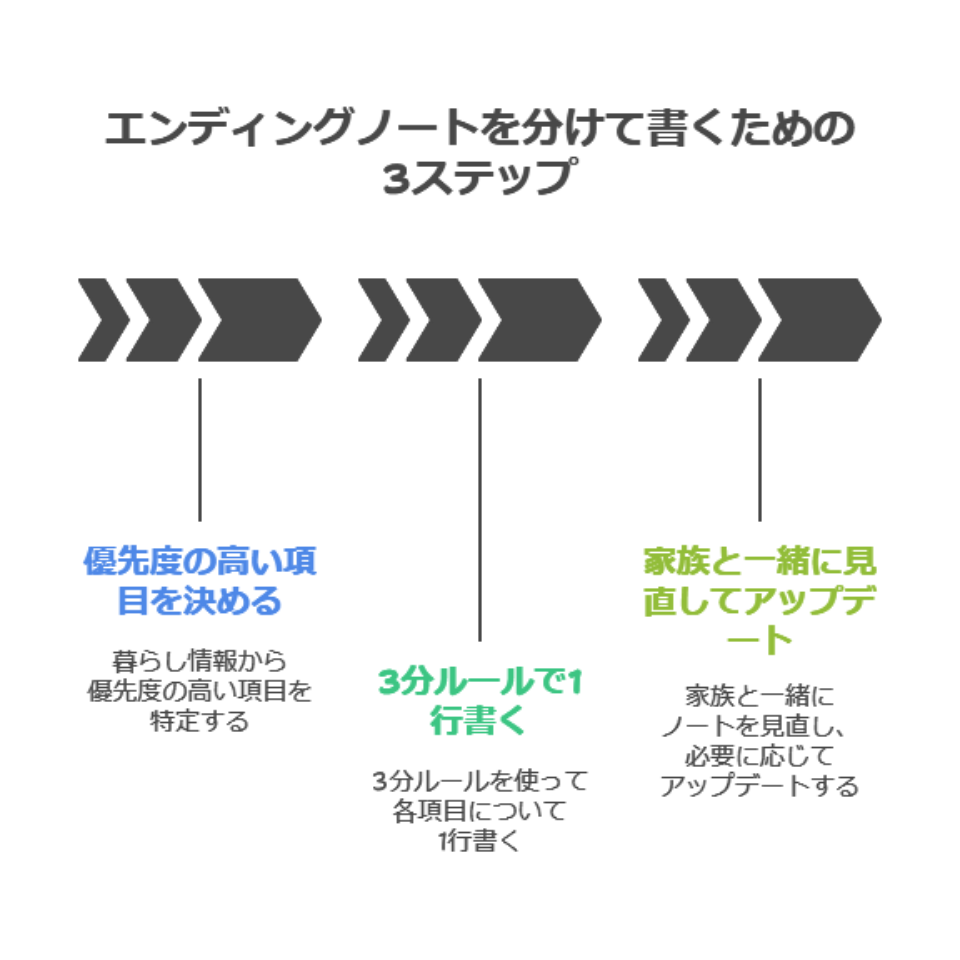

ここでは、実際に私が試して効果的だった工夫とステップを3つに分けてご紹介します。

誰でもできる簡単な方法なので、気軽に取り入れてみてくださいね。

暮らし情報の中から優先度の高い項目を決めて書き始める

まずは

「家族が困りそうなこと」

「自分しか分からないこと」

から手をつけてみるとスムーズです。

たとえば、Wi-Fiのパスワードやゴミ出しの曜日、ペットのごはんの量など、日常の小さな情報でも大きな助けになります。

いきなり「全体を把握しよう」とするとハードルが上がるので、具体的な1項目に絞って書くと始めやすくなります。

私は旅行中、娘から「洗濯機の使い方が分からない」と何度も聞かれたことをきっかけに、家電の操作メモから始めました。

こうした「家族に聞かれたこと」をヒントにするのも良いスタートになります。

「何から書けばいいかわからない」と感じる方も多いかもしれません。

そんなときは、家族が迷わないために最低限押さえておきたい内容を先に知っておくと、気持ちがスッと軽くなります。

書き始めのヒントになる情報をまとめたページもありますので、ぜひ参考にしてみてください。

3分ルールで1行だけでもいいと割り切ると続けやすい

「3分間だけ」「1行だけ」というルールを自分に課すと、気が重くならずに書き進めやすくなります。

短時間で書けることに絞ると、

「失敗してもすぐ直せる」

「とりあえず書いておこう」

と前向きに取り組めるようになります。

エンディングノートは“暮らしのメモ帳”としてラフに続けることが大切です。

紅茶をいれる時間、煮物の火加減を待つ時間など、生活のちょっとしたすき間に書けるようにしておくと、無理なく習慣化できます。

家族と一緒に見直しながらアップデートする仕組みをつくる

ノートは一人で書き続けるよりも、家族と共有しながら見直すことで、実用性が高まります。

私も、年に1回は娘たちと

「このメモ、分かりやすい?」

「他に知っておきたいことある?」

と話す時間をつくっています。

- 年末年始の帰省中

- 家族の誕生日や記念日

- 季節の模様替え・片付けの時期

家族の視点を取り入れることで、自分では気づかなかった項目が見つかることもあります。

「一緒にノートを育てる」という感覚が、安心にもつながっていきます。

まとめ:エンディングノートは一気に書かなくても少しずつ進めることで続けられる

ここまで、「分けて書く」スタイルでエンディングノートを進める工夫や実践方法をご紹介してきました。

最後に、続けやすくするための心構えをもう一度確認しておきましょう。

無理のないスケジュールを決めて書き始めることが大切

エンディングノートは、思い立ったその日から「できるところから始める」ことで習慣になっていきます。

週1回の10分、月1回の見直し、イベントに合わせての記入など、自分に合ったスケジュールを試してみてください。

最初は小さなメモでも、それが積み重なると大きな安心に変わっていきます。

私は「今日は何も書けなかったけど、ノートを開いただけでも一歩」と思うようにしています。

そう考えると、毎回の負担がグッと軽くなりました。

空欄があってもいいという気持ちが60代が続けるコツになる

「空欄があっても大丈夫」という気持ちで取り組むことが、60代の私たちにとっては何よりの続けるコツです。

完璧を求めず、書けることから気楽に始めて、あとから足していけばいいんです。

それだけで、家族にとっては十分にありがたい「暮らしの地図」になります。

- 書けたところまででOKとする

- 更新や見直しは気が向いたときでOK

- 家族に「完璧でなくていいよ」と伝える

あなたの暮らしのメモは、未来の家族への思いやりになります。

「1行だけでも書けたらOK」と思って、気軽に始めてみてくださいね。