「エンディングノート、いつか書かなきゃと思ってるけど、まだいいかな……」

そんな風に思い続けてきた私ですが、65歳の今、ようやく重い腰を上げました。

最愛の夫を亡くした経験から、私自身がどれほど書類や手続きに苦労したかを身をもって知ったからです。

遠くに住む娘に同じ思いをさせたくない。

その一心で、少しずつ、でも確実に終活ノートを書き始めました。

この記事では、エンディングノートの基本や書き方、私が体験してきたことを交えながら、分かりやすくお伝えしていきます。

「まだ早いかも?」と思っている60代の方こそ、ぜひ参考にしてくださいね。

65歳母がエンディングノートで子供手続きを50%削減した理由!

エンディングノートを書き始めて、何が一番よかったか。

それは、「私自身が安心できたこと」、そして「娘に❝ ありがとう ❞と言ってもらえたこと」です。

ここでは、私がどうしてエンディングノートを用意しようと思ったのか、その背景と効果をご紹介します。

夫が亡くなった後の書類地獄を反面教師にした体験

私が終活を考え始めたのは、夫が急に亡くなった後のことです。

年金、銀行、保険、クレジットカードの手続き……。

それまで夫が一人で管理していたものを引き継ぐのは、本当に大変でした。

印鑑はどこ?口座はいくつ?契約内容は?

探し回り、確認し、何度も役所や銀行に足を運び、心身ともに疲弊しました。

「もし私が先に逝っていたら、夫も同じ目にあっていただろう」

そう思ったとき、心の奥底から湧き上がったのが「子供に迷惑をかけたくない」という気持ちでした。

そのため、私は夫が亡くなった後1年をかけて、自分の持ち物と契約関係を徹底的に見直し、ノートにまとめることを決めたのです。

書き始めまでの7日間行動ログ

「エンディングノートを書こう」と決めた私ですが、実際にはすぐにペンを取れたわけではありません。

7日間、じわじわと心を整えていった時間がありました。

1日目:まず、終活関連の本を1冊読みました。

「どんな内容を書けばいいのか」が、具体的に見えてきました。

2日目:家にある重要書類(保険証券、通帳、土地の権利書)を集め、テーブルに広げました。

意外と「あれ?どこだっけ?」というものが多く、確認に丸一日かかりました。

3日目:エンディングノートのテンプレートをインターネットで探し、2種類をプリント。

どちらが自分に合うか比べました。

4日目:実際に書き込む前に、記入内容をメモ帳に下書き。

正式なノートは後回しで、とにかく頭の整理を優先しました。

5日目:下書きを元に、正式なノートに記入スタート。

1日目は「基本情報」のみ。負担感を減らすため、無理はしませんでした。

6日目:医療希望や相続の欄を記入。

ここでは娘にLINEで「こういうことを書こうと思うんだけど」と相談して、アドバイスをもらいました。

7日目:一通り書き終わり、最後に見直しと加筆修正。

1週間かけて、無理なくエンディングノートの第一稿が完成しました。

この7日間の小さな積み重ねが、「私にもできた」という達成感を生んだのだと思います。

子供が感謝した3つのポイント

エンディングノートを書き上げた後、娘に内容を見せて「何か気になることはある?」と聞いてみました。

そのとき、娘が言ってくれた「ありがとう」の言葉は、私にとって何よりのご褒美でした。

具体的に、娘が感謝してくれたポイントは3つあります。

1つ目:財産や契約の状況がひと目でわかる一覧

「お母さんの口座や保険がどこにあるか、私まったく知らなかったから助かるよ」と言われました。

2つ目:医療や介護についての具体的な希望

私自身、もし認知症や重病になったとき、延命治療を望むか、どこで過ごしたいかを書いておきました。

「いざとなったとき、家族で話し合わずに済むのはすごく安心」とのことでした。

3つ目:家族への感謝や思い出話のメッセージ

形式的なノートではなく、最後のページに「今までありがとう」「お父さんとの思い出、大事にしてね」と一言添えました。

娘は「これを読んで泣きそうになった」と、少し照れくさそうに笑っていました。

エンディングノートは単なる書類ではなく、「未来の家族へのラブレター」だと、私は心から感じています。

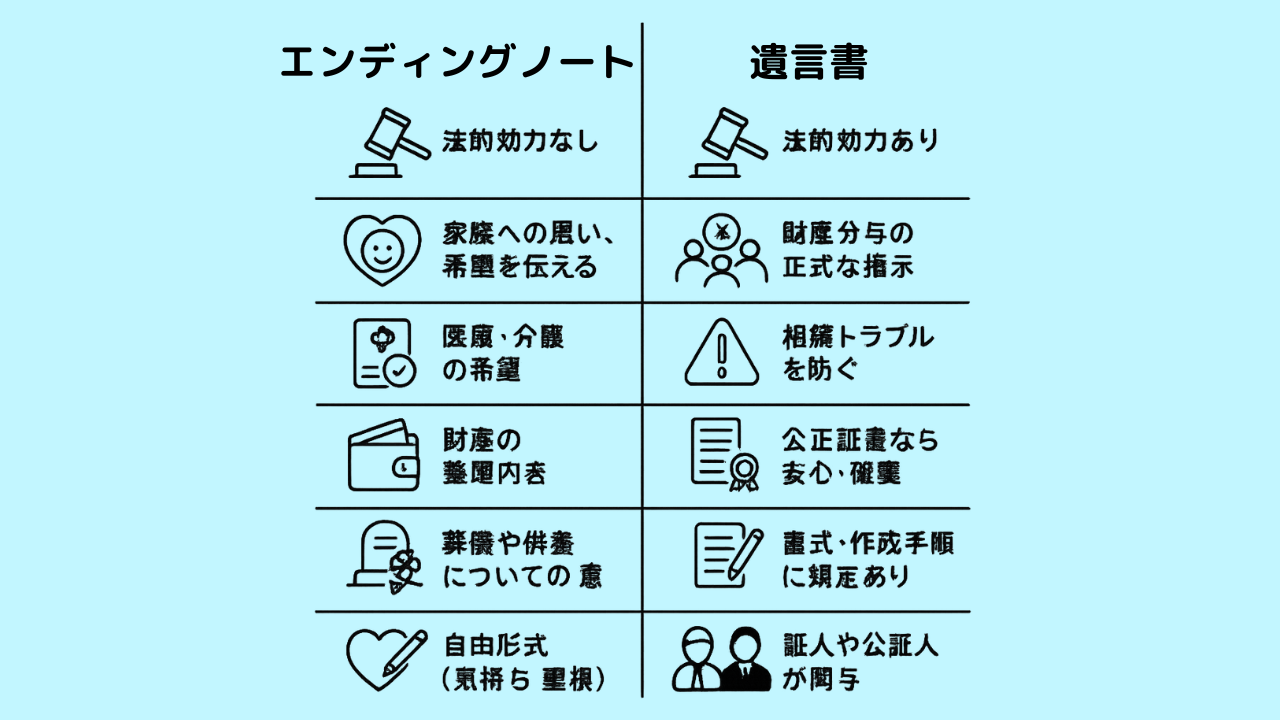

エンディングノートと遺言書の違いを3分理解

エンディングノートを書きながら、私が最初につまずいたのは「遺言書と何が違うの?」という疑問でした。

周りの友人たちにも話を聞いてみましたが、案外みんな曖昧だったんです。

そこで自分なりに調べ、整理した結果を簡単にまとめます。

法的効力の有無と役割分担

一番大きな違いは、法的効力があるかないかです。

エンディングノートは、書いた内容に法的な効力はありません。

例えば「長女に全財産を渡したい」と書いても、それだけでは相続の効力は発生しません。

一方、遺言書(特に公正証書遺言など、正式な手続きによるもの)は法的効力を持ちます。

相続や財産分与に関する希望を確実に実現したいなら、遺言書を作成する必要があります。

私自身は、エンディングノートには「家族への気持ちや希望」「財産の整理内容」を中心に書き、

遺言書では「財産分与の正式な指示」をする、と役割を分けて考えました。

併用でトラブルゼロを目指す理由

エンディングノートと遺言書、それぞれに役割があると分かってから、私は「どちらか一方」ではなく「両方」を用意することに決めました。

エンディングノートは、家族に気持ちや希望を伝えるもの。

一方、遺言書は、相続の取り決めを法律的に保証するもの。

両方を用意することで、心の面と法的な面の両方から家族を守れると考えたのです。

例えば、私はエンディングノートに「介護や医療の希望」「思い出話」「大切にしてほしい物」を書き、遺言書には「財産分与」や「特定の人への遺贈内容」を正式に記載しました。

これによって、娘は「気持ちの面でも法律の面でも、迷わず行動できる」と安心してくれています。

私自身も、「言葉だけでは伝えきれないこと」「家族が後で困らないように残しておきたいこと」を、きちんと形にできたと感じています。

60代向けエンディングノート記入5ステップ

「エンディングノートを書こう」と思っても、いきなり全部埋めようとすると気が重くなります。

私自身も、途中で投げ出しそうになったことがありました。

そんな私が最終的にたどり着いたのが、5つのステップに分けて進める方法です。

順番に進めれば、60代の私たちでも無理なく取り組めます。

基本情報医療介護希望を埋める

まずは1)自分の基本情報から。

氏名、生年月日、マイナンバー、健康保険証の情報、かかりつけの病院などを書き込みます。

次に、2)医療や介護に関する希望。

もし認知症になったら?終末期医療はどうしたい?延命治療は望む?

これらを書いておくことで、家族が迷わず対応できます。

財産相続欄を数字で整理

次のステップは、3)財産と相続に関する情報をまとめることです。

私が意識したのは、「具体的な金額や内容を数字で書く」ということ。

例えば、単に「銀行口座:◯◯銀行」と書くだけではなく、「普通預金:100万円、定期預金:300万円」など、現状の数字を書き込みました。

保険契約についても「契約先、契約内容、受取人、解約返戻金の目安」を整理。

投資や有価証券がある場合は、その内容と評価額も書き残しました。

これをしておくと、家族が資産を把握しやすくなり、後々の相続手続きが格段に楽になります。

詳しくは、財産整理をスムーズに進めるための手順をこちらの記事でも解説しています。

私は娘と一緒に内容を確認し、「ここは私が処理する」「これは専門家に相談する」と役割分担まで話し合えました。

葬儀供養希望と感謝メッセージ

最後のステップは、4)葬儀や供養に関する希望、そして5)家族への感謝のメッセージを書き込むことです。

私は、葬儀は家族葬を希望していること、法要は簡略化して構わないことをノートに書きました。

また、遺骨の扱いやお墓のことについても、「できるだけ負担の少ない方法でお願いしたい」と伝えています。

これを明記しておくことで、残された家族が「どうすればいいんだろう」と悩まなくて済むのです。

さらに、ノートの最後のページには、娘への感謝のメッセージを残しました。

「これまで本当にありがとう。私の分まで、これからの人生を幸せに楽しんでね。」

書いているとき、少し涙が出てしまいましたが、「私が伝えたいのはこれなんだ」と心から思いました。

エンディングノートは単なる事務手続き用ではなく、「心を込めた未来の手紙」だと、私は信じています。

終活ノート書くべき項目チェックリスト10

「何を書けばいいのか分からない」という方のために、私が実際に書き込んだチェックリストをまとめました。

これさえ埋めれば、家族が迷わずに済む内容ばかりです。

金融口座保険契約暗証番号

まずは金融関連の情報。

銀行口座の種類、支店、口座番号、インターネットバンキングのIDや暗証番号を整理しました。

保険契約も、契約者名義、保障内容、連絡先、解約返戻金の目安を書き出しました。

*暗証番号は直接書かず、「ヒント」や「保管場所」を書く形にして、安全性を保ちました。

不動産評価額負債一覧

次に不動産と負債の情報です。

私の場合、自宅の土地・建物の評価額を、市の固定資産税通知書を参考に記録しました。

また、住宅ローンが残っている場合は残高を明記。

その他の借入(カードローンや割賦払いなど)がある方は、それも一覧にしておくと良いと思います。

娘と確認しながら「これは売却する予定はない」「これは完済予定」など、今後の方針も一緒に話しました。

数字が揃っていると、家族が後で相続税の計算や処理をする際にとても役立ちます。

家族連絡先SNSパスワード

最後に家族の連絡先やSNSアカウントの情報です。

親戚や近所の友人、かかりつけの病院や介護サービスの連絡先を書き出しました。

これは葬儀の連絡や急な相談のときに役立つ項目です。

さらに、私が使っているLINE、Facebook、InstagramなどのSNSアカウントについても整理しました。

「アカウント削除が必要なもの」「記念に残したいもの」を明記し、パスワードは直接書かずヒントを残しました。

たとえば、「LINEのパスワードは普段の銀行の暗証番号と同じ」「Instagramはスマホのパスコードと一緒」など、家族が思い出せる形にしています。

デジタル時代だからこそ、これらの情報も終活ノートに組み込むことが大切だと実感しました。

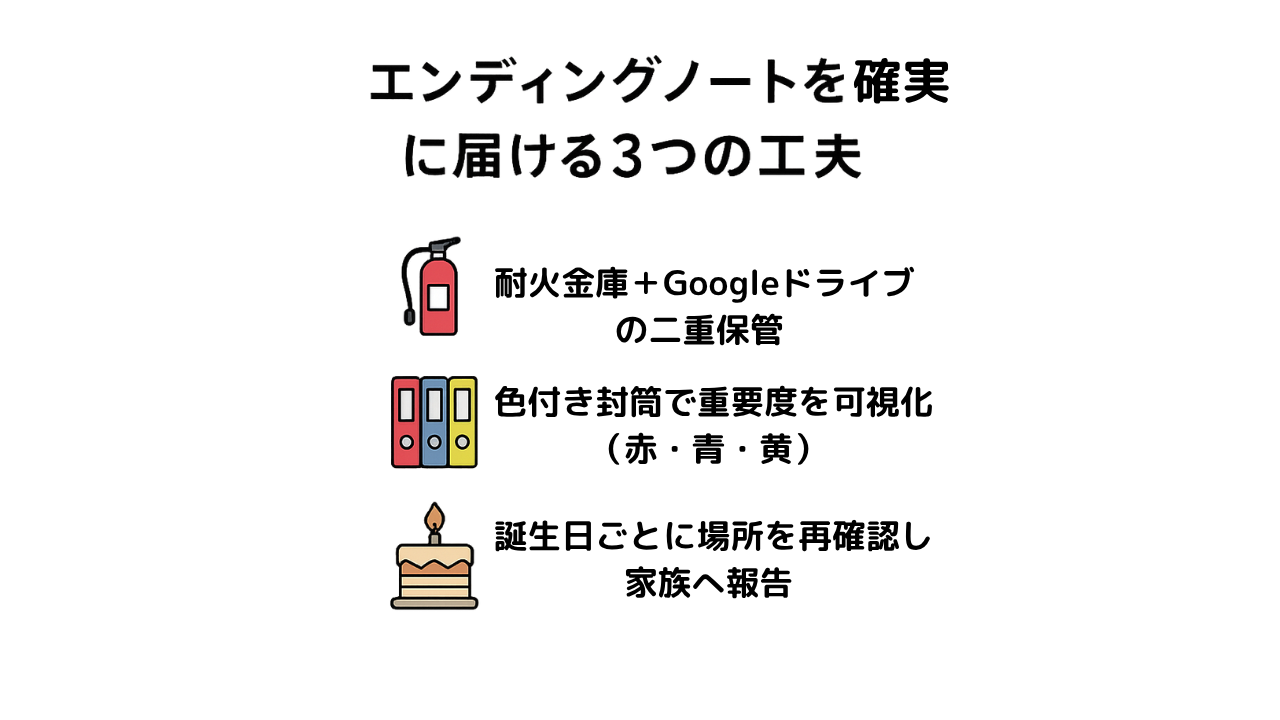

家族が30秒で見つける保管方法3選

せっかく書いたエンディングノートも、家族が見つけられなければ意味がありません。

私が心がけたのは、「娘が30秒以内にノートを見つけられる仕組み」を作ることでした。

ここでは、私が実践している保管方法を3つご紹介します。

耐火金庫と共有フォルダ二重保管

一つ目は耐火金庫とデジタル共有フォルダの二重保管です。

紙のエンディングノートは耐火金庫の中に保管。

加えて、スキャンしたPDF版をGoogleドライブに保存し、娘のアカウントと共有しました。

「もし家が火事になっても、データが残る」「もしネットが使えなくても、紙がある」――このダブル備えで安心感が増しました。

封筒色分けで重要度を可視化

二つ目の方法は封筒の色分けです。

耐火金庫の中には、重要書類をいくつかの封筒に分けて入れていますが、私は色つき封筒を使って重要度を一目で分かるようにしました。

| 赤の封筒 | 最優先で確認してほしい(エンディングノート、遺言書) |

| 青の封筒 | 次に必要になるもの(保険証券、金融関係の書類) |

| 黄色の封筒 | 参考情報(思い出の手紙、写真の一覧) |

娘には「赤い封筒だけまず見れば大丈夫」と伝えてあります。

これだけで家族の負担がぐっと減ると感じました。

毎年誕生日に場所を再確認

三つ目は毎年の確認習慣です。

私は自分の誕生日を「ノートや書類の保管場所を確認する日」と決めました。

年に一度、耐火金庫を開け、中身を確認し、娘にも「場所は変わっていないよ」と連絡します。

家族にとって一番困るのは、「どこに置いたかわからない」「話を聞いていない」という状況。

だからこそ、定期的に確認と連絡をすることが大切だと実感しています。

誕生日をきっかけにすることで、「毎年必ず行う習慣」として定着させやすくなりました。

エンディングノートの法的範囲と遺言書併用術

ここでは、エンディングノートと遺言書の役割をうまく組み合わせる方法をまとめます。

私も最初は「どちらかで十分では?」と思っていましたが、調べていくうちに「両方必要」という結論に至りました。

ノートで意思表明遺言で執行

エンディングノートは、あくまで自分の意思を家族に伝えるためのものです。

法律的な拘束力はありませんが、「なぜそう考えているのか」「どうしてほしいのか」という背景や思いを伝える力があります。

一方、遺言書は法律に基づいて執行される公式な指示です。

財産分与や遺産の詳細な扱いは、遺言書に書いておくことで確実に家族の間のトラブルを防げます。

私はノートに「こういう意図でこの遺言内容にした」という補足を書き、併用しています。

これにより、家族が感情的にも納得できる形を整えられたと思います。

公正証書遺言作成費用と手順

私が選んだのは公正証書遺言という形式です。

これは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言書で、偽造や紛失のリスクが少なく、法的効力も高いとされています。

実際に作成したときの手順を簡単にまとめます。

- 公証役場に相談の予約を入れる

- 遺言内容を整理(財産目録、相続人情報など)

- 証人2名を用意(公証役場に依頼も可能)

- 当日、公証人の前で内容を確認し、作成・署名・押印

費用は遺産の額や内容によりますが、私の場合は5万円程度でした。

事前に無料相談を受けられる場合も多いので、迷っている方はまず問い合わせてみるのがおすすめです。

ノートと遺言書のダブル準備は手間がかかりますが、「これで家族が安心できる」と思えば、がんばる価値が十分あります。

無料テンプレート2選とカスタマイズ術

エンディングノートを書くとき、最初から自分でフォーマットを作ろうとすると大変です。

私も最初は悩みましたが、役立ったのは無料のテンプレート。

ここでは、私が実際に使ってよかったものと、自分仕様にする工夫をご紹介します。

自治体配布PDFと銀行配布冊子

一つ目は自治体の配布PDF。

市役所のホームページを検索すると、意外と充実したエンディングノートのテンプレートが見つかります。

私が口座を持っている銀行では、店頭で頼むと無料で終活ノートの小冊子をもらえました。

私の住む地域では「終活ノート」という名前で、PDFを無料ダウンロードできました。

二つ目は銀行が配布している冊子です。

どちらも内容が整理されていて、初心者にはとても助かります。

自分仕様に追加する独自ページ

テンプレートをそのまま使うだけでは物足りない部分もありました。

そこで私は、自分仕様のページをいくつか追加しました。

例えば、「思い出ページ」。娘が小さい頃の家族写真や、旅行記録を印刷して1ページにまとめました。

また、「好きなものリスト」というコーナーも作り、好きな音楽、食べ物、趣味を書きました。

これを見た娘は「こういうのが一番うれしい!」と喜んでくれました。

終活は、書類の準備だけでなく、気持ちを伝えるための時間でもあります。

テンプレートに縛られず、自分らしい1冊に仕上げることが、私の満足につながりました。

なお、最近ではサブスクの契約情報も終活ノートに残しておく人が増えています。

まとめ:未来の家族への手紙エンディングノート

エンディングノートを書くことは、私にとって「未来の家族への手紙」を残すことでした。

難しいことや悲しいことばかりだと思っていましたが、実際に書き進めると、感謝や愛情を改めて感じる時間になりました。

最後に、続けるための工夫をお伝えします。

今日から30分書き始める習慣

エンディングノートは一気に完成させる必要はありません。

私の場合、最初の一歩は「今日30分だけ、基本情報を書こう」と決めることでした。

小さな達成感を積み重ねると、気づけばノートが形になっていました。

半年ごとに更新チェックリスト

書き終えたら、それで終わりではありません。

私は半年ごとにノートを見直す習慣をつけました。

そのときのチェックリストは次の通りです。

- 家族構成や連絡先に変更はないか

- 銀行口座や契約の状況は最新か

- 医療・介護・葬儀の希望に変化はないか

これをGoogleカレンダーに登録し、半年後に通知が届くように設定しました。

無理なく続けられる仕組みを作ることで、終活が「怖い準備」ではなく、「前向きな習慣」になったと感じています。

未来の家族のため、そして自分自身のために。

今日から一歩を踏み出してみませんか?