「このまま私が残したら、娘はどうするだろう…」

親の遺品整理で大変だったのは、捨てにくいけど自分では使わない物たちでした。

写真、通帳、家具…。手をつけるたびに、迷いや罪悪感が押し寄せます。

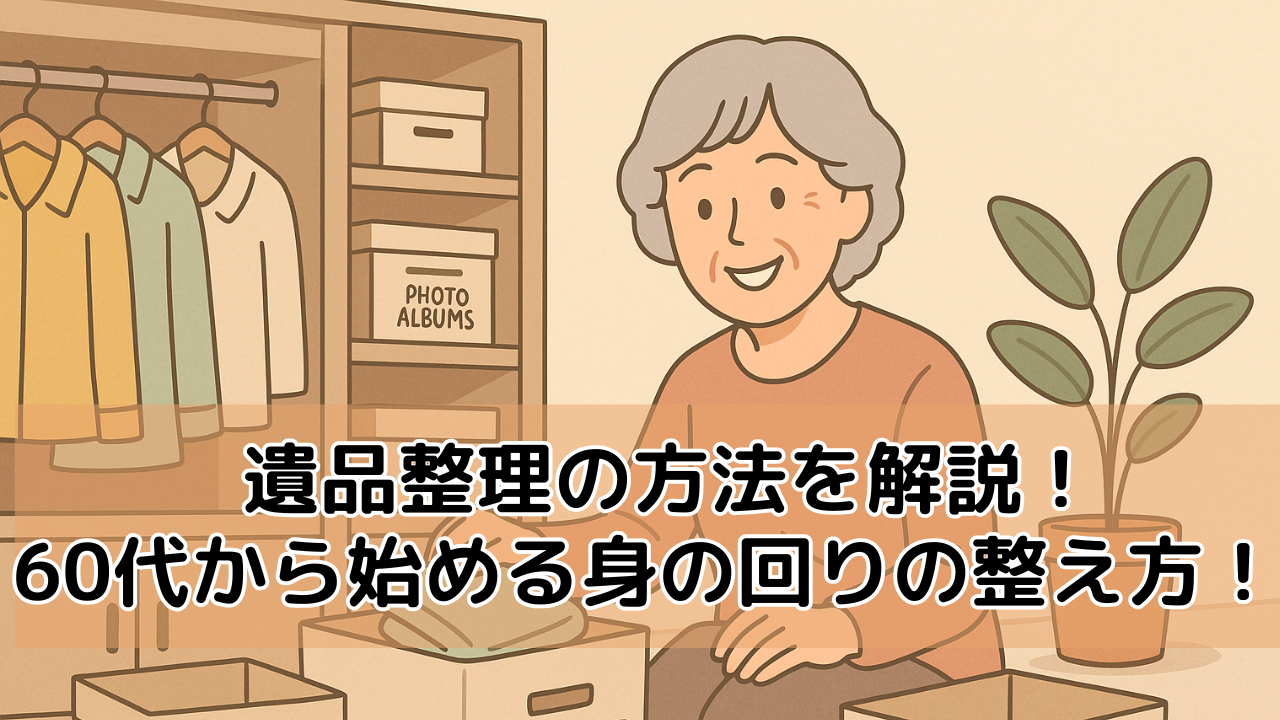

60代の今だからこそ、「残されて困るもの」は自分で片づけておきたい。

この記事では、私の遺品整理の体験を通して見えてきた「残してはいけないもの」とその整理術を詳しくご紹介します。

- 親の遺品整理で実際に困ったものと対処法

- 子供に迷惑をかけないために残してはいけない3大品目

- 60代から始める遺品整理準備5ステップ

- 捨てて後悔しないための判断基準チェックリスト

親の遺品整理で困ったもの、体験談が教える60代終活の残してはいけないもの

遺品整理でいちばん困ったのは、「捨てにくいのに場所を取る物」でした。

親の気持ちを思うと処分できず、かといって自分の家に持ち帰るわけにもいかず。

結果として、しばらく段ボールごと押し入れに保管してしまったのです。

ここでは、私の体験から学んだ「残されて困る代表的なもの」をご紹介します。

写真アルバムや手紙が捨てられなかった理由と対処

古いアルバムには、知らない人との写真や、誰の記憶か分からない場面もたくさんありました。

親の人生の記録として捨てにくく、手紙も同様に、読み返すたびに感情が揺れ動きます。

でも、残された側が「誰が写っているか分からない」「読んでも状況が分からない」ものは、処分に困る典型例です。

思い出は、本人が整理してこそ意味がある。この気づきが、私を動かしました。

母のアルバムには、親戚の法事や旅行の写真が多くて誰が誰だか分からず、最初は処分にためらいがありました。

価値が分からない通帳書類を仕分けした教訓

通帳、証券、年金関連の書類も、どれが必要か判断がつかず、手をつけるのに時間がかかりました。

古い通帳や保険のパンフレットが束になっていて、必要なものとそうでないものが混在していたのです。

「解約済みか未処理か」が書かれていないため、ひとつずつ銀行に問い合わせる必要がありました。

きちんと仕分けてあれば、時間も労力も大幅に減らせたと思います。

大型家具家電が子供を悩ませた背景

古い箪笥や学習机、テレビ台など、重量があって処分に手間と費用がかかる家具・家電は大きな問題でした。

「まだ使えるから」と残してあった家具も、今の家にはサイズが合わず、誰も引き取れない状態に。

粗大ゴミや業者依頼になると、費用もかかる上に、処分予約まで時間がかかってしまいます。

早めの処分計画と譲渡・寄付の選択肢を持っておくことが、残された人への思いやりにつながると痛感しました。

- 大量の写真アルバムや誰宛か不明な手紙

- 仕分けされていない通帳・年金・保険の書類

- 処分に費用と手間がかかる大型家具・家電

これらの整理を、生前自分でやっておけば、子供への負担はぐっと軽くなります。

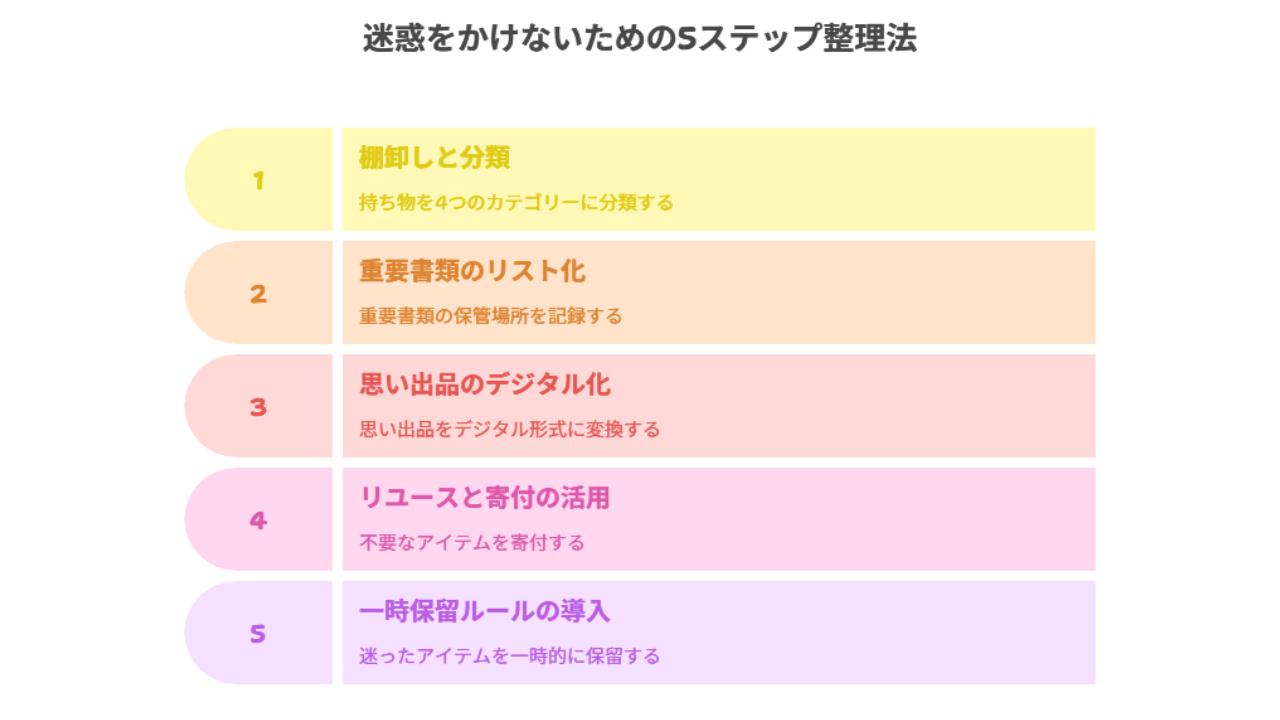

子供に迷惑をかけない遺品整理の方法を実践する5ステップ

「遺品整理は亡くなった後に誰かがやること」ではなく、元気なうちに自分でやっておくもの。

ここでは、私が実践して効果を感じた5つの整理ステップをご紹介します。

全持ち物を棚卸しして分類するダンボール法

まずは、すべての物を把握するところからスタート。

段ボール箱を使って、「残す」「譲る」「捨てる」「迷う」の4種類に分類しました。

「迷う箱」に入れた物は期限を決めて再確認するようにしています。

始めてみると意外に楽しくて、「今の自分にとって必要か?」を考えるよいきっかけにもなりました。

重要書類リスト化と保管場所明示で探す手間をゼロに

通帳、保険証書、年金書類などの重要書類はリスト化して、保管場所も明示しました。

私のように紙の書類が多い世代は、「どこに何があるか」が子供に分かるようにするだけで大助かりです。

写真・思い出品をデジタル化して共有する手順

古いアルバムからお気に入りの写真だけを選んで、スマホで撮影しデジタル化。

USBメモリに保存して、娘にも渡しました。

現物を残すよりも「共有できる形」にしておく方が、心の整理もスムーズです。

アルバムや写真をスムーズに整理するデジタル化の基本手順については、こちらの記事でも詳しく紹介しています。

リユース寄付サービスを活用して物に第二の人生

服や食器など、捨てるのがもったいない物は、リユース寄付という形で手放しました。

段ボールに詰めて送るだけなので手軽ですし、誰かの役に立つと思うと罪悪感も和らぎます。

迷った品を一時保留ボックスに入れるルール

「今は捨てられないけれど、取っておく理由も曖昧」な物は一時保留に。

3か月経っても思い出さなければ手放すというルールにしています。

こうすると判断に迷わず前に進めるので、ストレスも減りました。

- ダンボールを使って分類&棚卸し

- 重要書類はリストで管理+場所を明示

- 思い出品はデジタル化で共有

- リユース寄付でモノに第二の人生を

- 迷った品は一時保留でルール化

この5ステップの実践で、身の回りがスッキリし、気持ちも明るく、前向きになりました。

捨てて後悔しないための判断基準チェックリスト

整理を進めていくと、どうしても「これ捨てていいのかな…?」と迷う物に出会います。

特に思い出が絡んだもの、高価だったものは判断が難しくなりがちです。

私も何度も立ち止まりましたが、自分なりの判断基準を持つことで、迷いがかなり減りました。

ここでは、私が使っているチェックリストと、その活用法をご紹介します。

3つの質問で要不要を即決するフレーム

迷ったときは、この3つの質問で自分に問いかけています。

- 「今、使っているか?」

- 「これがなくても生活できるか?」

- 「これを取っておく理由を説明できるか?」

どれにもはっきり「はい」と答えられなければ、手放す方向に。

感情よりも「今の暮らし」と照らし合わせることで、冷静な判断ができるようになります。

「とっておきたい気持ち」と「必要性」のギャップに気づけたことで、だいぶスッキリしました。

家族視点で価値を測るヒアリングのすすめ

自分にとっては大切でも、家族には価値が伝わらないことも多いです。

私は娘に、「この置物どう思う?」と軽く聞いてみました。

すると「ごめん、正直いらないかも」と素直な反応が。

そこで初めて「残しても迷惑になる可能性があるんだな」と気づけました。

持ち物に説明できる理由を言語化する効果

残すか迷う物については、「これは何のために持っているのか」を紙に書き出してみました。

理由が言語化できないものは、執着だけで持っていることが多いと気づきます。

逆に、「これは亡き夫との思い出だから」と書けたものは、迷わず残すと決められました。

まとめ:六十代から始める遺品整理準備で心の負担を減らす

「遺品整理」と聞くと、縁起でもないと思うかもしれません。

でも、私はむしろこれからの暮らしを快適にする準備だと捉えています。

60代からの少しずつの整理が、未来の自分と家族を助けてくれるのです。

今日から行動できる一日一捨てチャレンジ

いきなり全てを片づけるのは大変なので、私は「一日一捨て」を習慣にしています。

クローゼットや引き出しの中から、毎日ひとつだけ「不要かな?」と思う物を見つけて処分する。

これを続けるだけでも、数ヶ月後には家の中がかなりスッキリしてきます。

「捨てて後悔しないか不安…」という方には、失敗談から学べるこちらの記事もおすすめです。判断のポイントがつかめます。

「今日の一品はこれ」と決めるのがちょっと楽しくなってきて、整理が習慣化しました。

経験を次世代へ贈るエンディングノート活用

物の整理と同時に、「気持ちの整理」も大切だと思います。

私はエンディングノートに、家族への感謝や大切な手続き、希望などを書き込んでいます。

これは「亡くなった後のため」だけではなく、「今の自分を見つめ直す機会」にもなっています。

残された人が安心して前に進めるように、自分なりの道しるべを用意しておくことは、とても意味のあることだと感じています。