エンディングノートに興味はあるけれど、「紙とアプリ、どっちが始めやすいの?」と迷っていませんか?

最近は無印や100均、無料テンプレートなど、身近に選べるノートも増え、デジタル派の方にはアプリも人気です。

でも、どちらが自分にとって「続けやすい形」なのかは、意外と分かりにくいものです。

この記事では、紙とアプリそれぞれの特徴と、選ぶ際に注目したいポイントを丁寧に比べながら解説します。

- 紙とアプリ、60代に合うエンディングノートの違い

- 無印・100均・テンプレートの具体的な選び方

- 自分に合う形式を見つける3つの視点

- 暮らしメモとして続けるための工夫

紙とアプリどっちが使いやすい?60代向けエンディングノートの基本比較

「エンディングノートを書いてみたいけれど、紙とアプリ、どちらが自分に合うのか分からない…」そんなお悩みをよく耳にします。

最近はスマホやタブレットを使う方も増え、アプリ型のエンディングノートも多く見かけるようになりました。

けれども、昔ながらの紙のノートにも根強い人気があります。

ここでは、それぞれの特徴を比較しながら、60代の方にとって使いやすいのはどちらかを見ていきましょう。

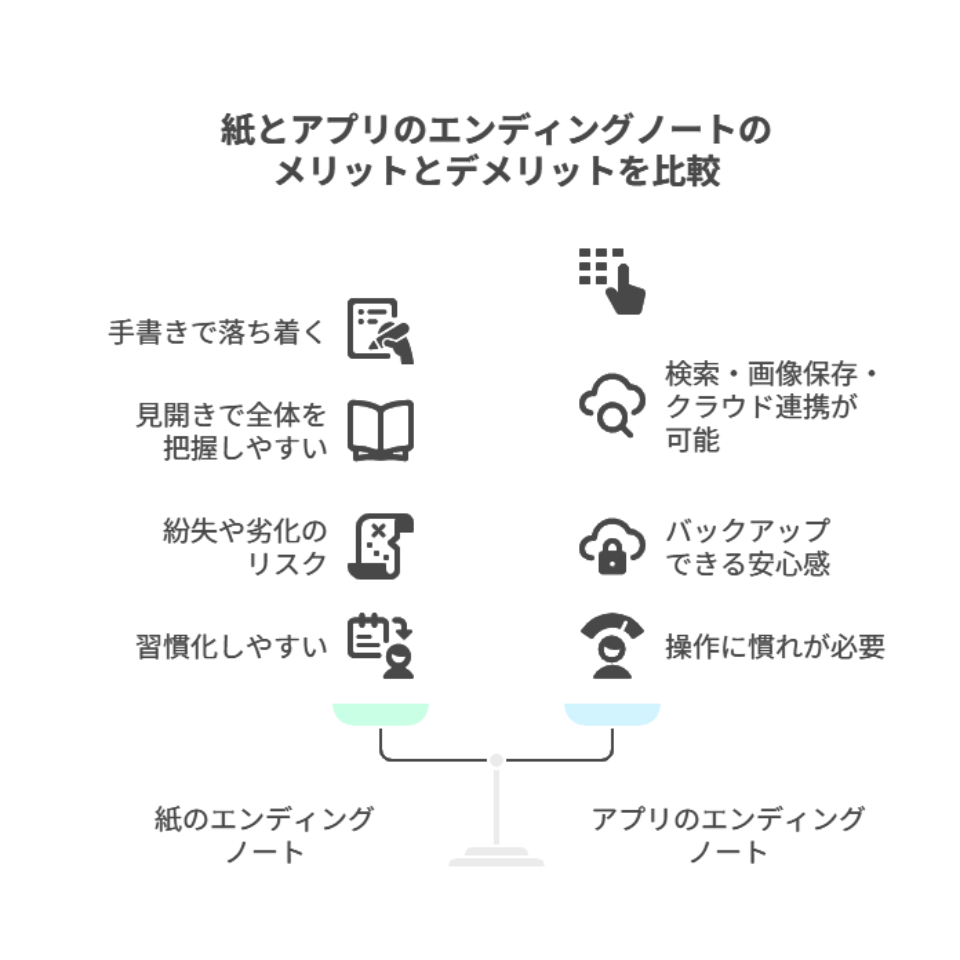

紙のエンディングノートのメリットとデメリット

紙のノートは、手に取って書き込む安心感があります。

自分のペースで書けることや、見開きで全体を把握しやすい点が大きな魅力です。

机に置いておけばすぐに見直せるので、習慣にもなりやすいですね。

一方で、書き直しが大変だったり、紛失や劣化のリスクがあるのが難点です。

私も最初は紙のノート派でした。手書きのほうが落ち着く感じがして、安心できたんです。

紙のエンデイングノートの特徴のまとめ

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 手書きで落ち着く・習慣にしやすい | 書き直しに不便・紛失リスクあり |

| 見開きで全体が見える | 物理的な保管場所が必要 |

紙のノートは「書くこと」に集中しやすい一方で、保管の工夫も必要になってきます。

アプリやデジタルのエンディングノートのメリットとデメリット

アプリ型は、スマホやパソコンで簡単に入力・編集ができるのが大きな魅力です。

検索ができる、入力の修正が楽、画像の保存ができるなど、便利な機能も豊富です。

さらに、クラウド保存でバックアップもでき、紙よりも安心できる場面もあります。

ただし、操作に慣れていないと戸惑うこともあるため、初めて使う方にはハードルを感じるかもしれません。

私も娘に教わりながらアプリを試しましたが、最初は用語が難しく感じました。でも慣れると便利でしたよ。

アプリのエンディングノートの特徴まとめ

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 入力や編集がしやすい | 操作に慣れが必要 |

| 検索・画像保存・クラウド連携が可能 | デジタル機器に不慣れだと使いづらい |

「慣れている方法で続けやすいものを選ぶこと」が一番大切です。

無理に新しい方法に挑戦しなくても、自分が安心して書ける形式があれば、それで十分価値があります。

無印・100均・無料テンプレートのエンディングノートを比較

紙のエンディングノートを選ぶ場合、「どこで買えばいいの?」と迷う方も多いのではないでしょうか。

最近は書店や文具店だけでなく、無印良品や100円ショップ、インターネットの無料テンプレートなどでも手に入るようになりました。

ここでは、それぞれの特徴を比べながら、自分に合った1冊を見つけるヒントをお届けします。

無印のエンディングノートはシンプルで書きやすいのが特徴

無印良品のエンディングノートは、装飾が少なくて見やすいというのが最大の魅力です。

項目もやさしく設計されていて、「日々のこと」「連絡先」「思い出」など、暮らしに寄り添った内容が中心です。

見開きで書けるスペースが広めなので、文字が大きめの方にも使いやすい設計になっています。

値段はやや高めですが、その分デザイン性や紙質の良さがあります。

私は初めての1冊に無印を選びました。なんだか「書いてもいいんだ」と気持ちがラクになったんです。

- 落ち着いたデザインで視覚的に負担が少ない

- 内容が暮らし中心で始めやすい

- やや高価だが、長く使うにはおすすめ

「形から入るタイプ」という方には、無印のノートがちょうどいいかもしれません。

100均のエンディングノートは手軽さと入手しやすさが魅力

「とりあえず試してみたい」という方には、100円ショップのノートも選択肢になります。

最近はセリアやダイソーでも終活コーナーがあり、エンディングノートも数種類置いてあります。

価格の手軽さはもちろん、「失敗しても惜しくない」という気楽さも魅力です。

ただ、内容が簡略化されていたり、デザインが派手だったりすることもあるので、事前の中身チェックは必須です。

私は友人に頼まれて100均ノートを見に行ったことがあります。書きやすそうなものも意外とありました。

- 気軽に試せて心理的ハードルが低い

- デザインや内容にばらつきがある

- お試しやサブ用として活用しやすい

まずは「一度書いてみよう」という気持ちを後押ししてくれる存在ですね。

無料テンプレートは自宅で印刷してすぐ使える便利さがある

「外に買いに行くのが大変」「自分好みにカスタマイズしたい」という方には、無料のテンプレートもおすすめです。

パソコンでダウンロードして、自宅のプリンターで印刷すれば、すぐに書き始められます。

必要なページだけを印刷できるのも大きなメリットです。

ただし、印刷用の用紙やインクが必要で、デジタル機器の扱いに少し慣れている必要があります。

私は暮らしメモ用にテンプレートを使い始めました。必要なところだけ印刷できるのが本当に便利なんです。

- 必要な項目だけ選んで使える自由度が高い

- 自宅で準備できるので外出不要

- 印刷や操作に慣れが必要な場合もある

「暮らしに合った使いやすさ」で選ぶことが、長続きのコツです。

誰かと同じでなくても大丈夫。自分が手に取りやすい形で、気軽にスタートしてみましょう。

自分に合ったエンディングノートを選ぶ3つのステップ

紙でもアプリでも、いろいろな選択肢があるエンディングノート。

だからこそ、何を基準に選べばいいのか迷ってしまう方も多いと思います。

ここでは、60代の私自身の体験をもとに、「無理なく、気楽に続けられる」エンディングノートを選ぶためのステップをご紹介します。

1. 紙かアプリか自分が続けやすい形式を選ぶ

最初のステップは、「書く道具」との相性を見極めること。

紙にペンで書くほうが落ち着く人もいれば、スマホやパソコンに入力するほうが楽だと感じる人もいます。

続けられそうかを軸に、自分にしっくりくるスタイルを選びましょう。

また、機械操作が不安なら、最初は紙から始めて、慣れてきたらアプリに移行しても構いません。

私は最初紙に書き始めて、途中から娘に頼んでアプリにまとめ直してもらいました。併用もアリですね。

デジタルを取り入れる場合の工夫や注意点についてはこちらで詳しく紹介しています。

紙もアプリもそれぞれに良さがあります。

2. 内容の自由度と使いやすさを重視して選ぶ

エンディングノートの内容は、項目が細かく決まっているものもあれば、自由記入型のものもあります。

最初の1冊なら、書けるところから自由に書けるタイプがおすすめです。

逆に、「何を書けばいいか分からない」という方には、ある程度の項目があるほうが書きやすいかもしれません。

その意味でも、中身の見やすさや書き心地は大切です。

- 自分の言葉で書けるスペースがあるか

- 文字サイズや余白に無理がないか

- 必要ない項目は飛ばしてOKな雰囲気か

使いやすさは続けやすさに直結します。

気になるノートは、実際に手に取って中を確認するのが一番安心ですね。

3. 見直しやすさや家族と共有しやすいかを考える

エンディングノートは、「一度書いたら終わり」ではなく、定期的に見直すことが大切です。

また、書いた内容を家族がすぐ見つけられるようにしておくこともポイントです。

たとえば紙なら、どこに保管しているかを伝えておく、デジタルならログイン方法を控えておくなどのひと工夫が必要です。

私はノートの表紙裏に「暮らしの情報メモ。ココアのこともここに書いてます」と付箋を貼っています。

「あとから見返せる」「家族が探しやすい」工夫が、安心につながる鍵です。

形式も中身も、正解はひとつじゃありません。自分と家族にとって使いやすい形を目指すのがコツです。

60代がエンディングノートを使いやすくするための工夫

エンディングノートは「書き方が分からない」「途中でやめてしまう」といった悩みがつきものです。

でも、少しの工夫で気楽に続けることができます。

ここでは、私自身の経験も交えながら、60代でも無理なく始められる書き方のコツをご紹介します。

空欄があってもいいという気持ちで気楽に書き始める

完璧に埋めようとすると、最初の1ページ目で止まってしまいます。

「ここだけ書いておこう」という気持ちで、暮らしの中の情報を少しずつ書き留めていくのがおすすめです。

たとえば、「Wi-Fiのパスワード」「宅配の置き場所」「かかりつけの美容院」など、今すぐ思いつくことからで十分です。

1日1行でも、書いた内容は必ず誰かの助けになります。

私は紅茶を蒸らす3分の間に1行だけ書く「3分ルール」で続けました。これが案外続くんです。

- 空欄があってもOKと割り切る

- 気が向いたときだけ開いても大丈夫

- 内容に正解はないと心得る

エンディングノートは、未来のためだけでなく、今の自分の暮らしを整える道具にもなります。

暮らし情報だけのライト版として少しずつ習慣化する

エンディングノートと聞くと、「重たい話を書くもの」と思っていませんか?

でも実際は、家族が知っておいて助かる暮らし情報をメモしておくだけでも、立派なノートになります。

たとえば、ゴミの出し方や、ペットのお世話のこと、お気に入りの食器のことなど。

ライトな情報だからこそ、今から書けるし、誰でも取り組みやすいんです。

母が残してくれたノート、空欄だらけでした。でも、「お味噌は甘め」「冷凍ごはんは3個入ってる」といった一言メモに私たちは助けられました。

- 家のWi-Fiや家電の使い方メモ

- かかりつけのお店やよく頼む宅配

- ペットや植物の世話の注意点

「自分にしか分からない暮らしのこと」を少しずつメモするだけで、十分役立つノートになります。

具体的な書き方やサンプルはこちらでご紹介しています。

身近な情報から始めれば、いつのまにか「暮らしメモ」としてのエンディングノートが自然と整っていきますよ。

まとめ:エンディングノートは紙でもアプリでも使いやすさが一番大事

これまでエンディングノートの形式や選び方、書き続ける工夫などをご紹介してきました。

改めてお伝えしたいのは、紙かアプリかにこだわりすぎなくて大丈夫ということです。

大切なのは、自分が気楽に使えて、家族に伝わる形で残せるかどうか。

その視点さえあれば、どんなノートでも立派なエンディングノートになります。

まずは身近で始めやすいツールを選んで1行から書き始める

「書かなきゃ」と気負うよりも、「ここだけ書いてみよう」という気持ちが始めるコツです。

市販のノート、無料テンプレート、スマホアプリ…どれでもいいんです。

自分が使いやすいと感じたツールを選んで、まず1行。

そこから、少しずつ自分なりのエンディングノートが育っていきます。

私は最初に書いたのが「ココア(犬)のごはんは朝と夜2回」でした。そこから毎週1つずつ書き足すのが楽しみに変わりました。

- スマホにメモするだけでもOK

- 最初の1ページ目は「好きな食べ物」でもいい

- 日付を書くと達成感が出て続けやすい

大切なのは、「今できることを、少しずつ」です。

完璧を目指さず暮らし情報を整理することが家族の安心につながる

エンディングノートは、自分のためにも家族のためにもなる「思いやりの記録」です。

完璧に書こうとせず、空欄があってもいい、途中でもいいと思えると、自然と書く習慣がついてきます。

そして、それが後々、家族が迷わず過ごせる支えになります。

「暮らしの情報をまとめておく」ことは、家族への小さなプレゼントなのかもしれません。

書くことが、自分の気持ちを整える時間にもなります。気負わず、今日から1行始めてみませんか?