「自分の納骨や供養、まだ決めてない…」

そんな方にこそお伝えしたいのが、私自身の体験です。

夫の納骨で手続きに追われたあの日、「自分のときは迷わせたくない」と強く思いました。

この記事では、娘と一緒に納骨スタイルを選び、費用や手続きまで備えた内容をまとめています。

きっと、誰かの安心につながるはずです。

- 納骨と供養スタイルの選び方と費用相場

- 家族と話し合って納得できた決定ステップ

- 生前契約の流れと必要書類の準備方法

- 供養の希望を家族と共有する工夫と実践例

65歳母が納骨と供養スタイルを決めて子供負担をゼロにした理由

終活の中でも「納骨」は後回しにしがちなテーマかもしれません。

ですが、実際に体験したからこそ、その重要性に気づいたことがありました。

ここでは、私がなぜ自分の納骨方法を今決めようと思ったのか、理由と背景を3つの視点からご紹介します。

夫の納骨で経験した手続き地獄を反面教師に

夫が亡くなったとき、私は心の準備もできないまま、納骨先を探さなければなりませんでした。

菩提寺もなく、親族と相談する余裕もなく、ネットで情報をかき集め、即決断しなければならなかったのです。

お墓の種類、費用、維持管理…調べるだけで頭がいっぱいに。

悲しみの中での判断はつらく、今思えばもっと良い選択肢があったかもしれません。

この経験が、「自分のときには準備しておきたい」と思うきっかけになりました。

決定まで14日!家族との話し合いタイムライン

納骨スタイルをどうするか、私は娘とLINEで何度もやりとりをしました。

はじめは「お母さん、そんな話しないで」と言っていた娘も、私の思いを伝えると真剣に耳を傾けてくれました。

最初の提案から決定までは約2週間。

私が用意した資料(費用比較、候補地のパンフレット)を見せながら、実際にオンライン見学もして、納得のいく選択ができたと思います。

費用見積もり20万円→15万円に削減した交渉術

候補に挙がった納骨堂の費用は当初20万円でした。

しかし、事前予約割引や紹介制度を活用することで、15万円にまで抑えることができました。

資料を取り寄せたり、電話で確認するだけでも費用は変わってきます。

「お金の話はちょっと…」と遠慮しがちですが、実は聞いてみると親切に教えてくれるところも多いです。

このひと手間が、家族への大きな安心につながると感じました。

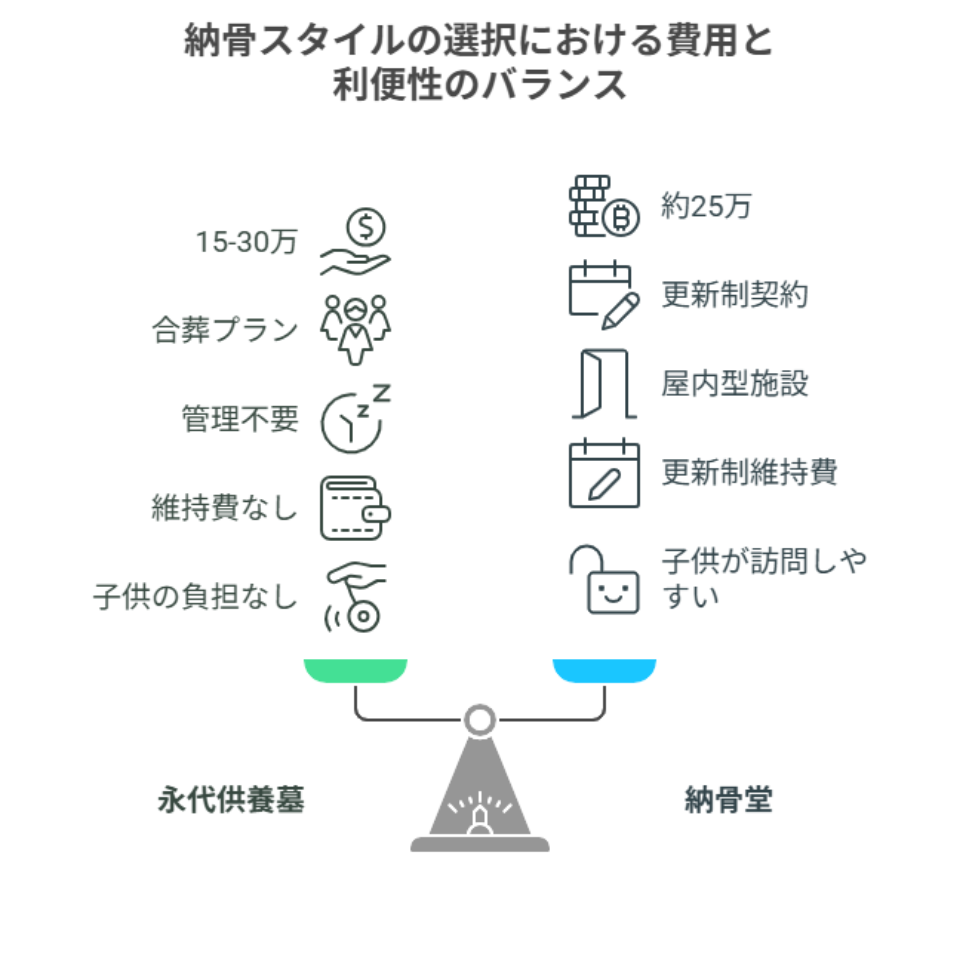

子供が迷わない納骨スタイル2択と費用相場

「私がいなくなったあと、娘が困らないようにしたい」。

その想いで、私はいくつかの納骨方法について具体的に調べて比較しました。

昔ながらのお墓だけでなく、今は選択肢が広がっており、それぞれに特徴と費用があります。

ここでは、私が検討した2つの納骨スタイルと費用感をご紹介します。

永代供養墓合葬プラン15万〜30万円の範囲

選択肢に入れたのが、「永代供養墓」です。

これはお寺や霊園が管理を続けてくれるため、子供に一切の負担がかからないという点が大きな魅力です。

合葬(他の方と一緒に納骨)プランは、費用も比較的抑えられていて、私が見たところでは15万円〜30万円の範囲でした。

儀式付きのプランや、プレート設置の有無などで金額が変わります。

私は「ひっそり、でも丁寧に送ってほしい」という思いから、

合葬タイプを候補にしました。

納骨堂室内安置・5年更新制のメリットと維持費

都心では「納骨堂」という屋内型の選択肢も増えています。

冷暖房完備で、駅近でアクセスも良く、天候に左右されないため、現代的なスタイルともいえます。

私が見学した施設では、5年更新制の契約があり、最初の費用は25万円程度、以後の更新費が5年ごとに3万円〜5万円でした。

更新を続けられない場合は永代供養に自動移行される仕組みもあり、安心です。

娘が来やすい立地という点では魅力的でしたが、長期的な費用負担も考慮し、永代供養墓との比較を慎重に行いました。

永代供養を生前契約した私の体験談と手続き

最終的に、私は永代供養を生前契約することに決めました。

子供に負担をかけたくない、でも心を込めた供養はしてほしい。

その両方をかなえる方法が、私にとっては永代供養でした。

ここでは、生前契約に至るまでの流れと体験を3つのステップでお伝えします。

必要書類3点と申し込み窓口の流れ

永代供養の契約には、以下の3つの書類が必要でした。

1. 本人確認書類(運転免許証または保険証)

2. 印鑑(実印)と印鑑証明書

3. 戸籍謄本または住民票

私は近所の霊園の見学会に参加し、現地で手続きの相談を受けました。

その後、正式な申し込みは郵送と電話で行い、2週間ほどで契約書が届きました。

意外とシンプルで、「もっと早くやっておけばよかった」と思ったほどです。

一括払い25万円vs分割払いの金利差

費用は25万円の一括払いでしたが、施設によっては分割払いも可能でした。

ただ、分割にすると年利3〜5%ほどの手数料がかかるケースもあり、私は金利の無駄を避けて一括払いを選びました。

もし一括が難しい場合でも、家族と相談して負担の少ない方法を検討するのがよいと思います。

支払い方法によって気持ちの負担も違ってくるので、ここも大切なポイントです。

契約後に家族が感じた安心感とコメント

契約書の控えとパンフレットを娘に送ったとき、「ありがとう、お母さんらしいね」とLINEが届きました。

初めは話題にすることすらためらっていた娘が、いざ準備が整ったことで安心してくれたようでした。

「いざというときに慌てなくて済む」と言ってくれた言葉に、私自身も救われた気持ちになりました。

終活は、ただの“自分ごと”ではなく、“家族への贈り物”だとあらためて感じた瞬間でした。

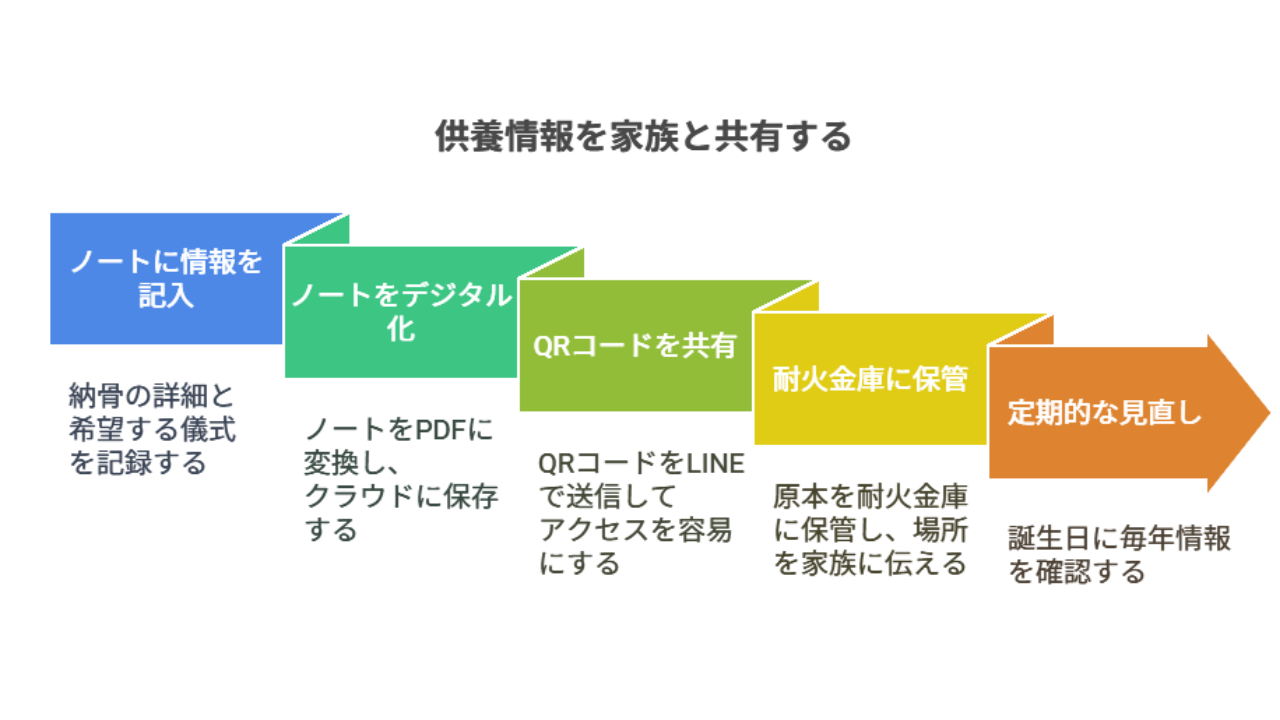

供養方法をエンディングノートにまとめ家族に共有する3ステップ

せっかく納骨や供養の希望を決めても、それが家族に伝わっていなければ意味がありません。

私は自分の希望を明確に残すため、エンディングノートにまとめ、娘と共有しました。

ここでは、私が実践した3つのステップをご紹介します。

ノート記入例:納骨先住所連絡先と希望儀式

まずは、エンディングノートに以下のような情報を整理して書き込みました。

・契約した納骨先の正式名称と住所

・連絡先(担当者の名前と電話番号)

・希望する儀式(読経あり・なし、宗派の希望など)

文字だけでなく、施設のパンフレットも添えて、どんな場所かイメージしやすいよう工夫しました。

将来、娘が「お母さんは何を望んでいたのか?」と迷わないように、具体的に書くことを意識しました。

QRコード付きコピーを子供と共有フォルダへ

私の娘はスマホ中心の生活なので、紙だけでなくデジタルでも共有しました。

ノートの該当ページをPDFにして、Googleドライブの共有フォルダに保存。

そのURLをQRコード化して、娘にLINEで送信しました。

「スマホからすぐ見られるし、助かる」と言ってもらえました。

クラウドを活用することで、万一のときにすぐアクセスできる状態を作ることができます。

デジタルで情報共有を進めるなら、パスワードやアカウント整理もあわせて行うのがおすすめです。詳しくは【60代から始めるデジタル情報の終活】をご覧ください。

耐火金庫に原本保管&毎年誕生日に見直し

紙の原本は、自宅の耐火金庫に保管しています。

「ここに入っている」と娘にも伝えてあります。

さらに、年に一度、自分の誕生日にノートの内容を見直すようにしています。

気持ちや状況が変わることもあるので、定期的なアップデートが大切だと感じています。

この習慣があるだけで、気持ちの整理にもなり、終活が“今をよりよく生きる”手助けになっていると思います。

遺品整理を納骨後1週間で終える最小限パック

納骨が終わると、次に待っているのが「遺品整理」です。

これもまた家族にとって大きな負担になります。

私は、夫の遺品整理を通じて「一気に終える」ことの大切さを痛感しました。

そこで、自分のときは娘が1週間で片づけられるように、整理プランを最小限に設計しています。

ここでは、実際に行った準備とそのポイントをお伝えします。

業者見積もり3社比較と選定ポイント

まずは遺品整理を専門とする業者3社から見積もりを取りました。

それぞれの対応内容や費用、口コミも比較して検討しました。

選ぶときのポイントは、「見積書に明細があること」「追加料金が発生しないこと」「女性スタッフが在籍しているか」でした。

結果的に、地域に密着した中小業者を選び、細やかな対応をしてもらえました。

貴重品リストでトラブルゼロにする方法

遺品整理で最も気をつけたいのが、貴重品の取り扱いです。

私は自分の通帳、印鑑、保険証書、株式関連、デジタル情報のID・パスワードなどを一覧にして、ファイルにまとめています。

さらに、現金やアクセサリー類の保管場所も明記し、ラベルを貼って娘に伝えています。

これだけでも「これは捨ててはいけないもの」とすぐ判断でき、作業がスムーズになります。

家族間のトラブルを防ぐためにも、事前準備は欠かせません。

私が支払った遺品整理費用18万円の内訳

夫の遺品整理にかかった費用は、合計で18万円でした。

内訳は以下の通りです。

・作業スタッフ2名、1日作業:12万円

・不用品回収・処分費:4万円

・オプション(仏壇処分、形見分け発送代行):2万円

一見高く感じるかもしれませんが、自分では到底片づけられない量だったので、お願いして本当によかったです。

その経験から、自分のときも業者に依頼することを前提に、遺品は最小限に、情報は最大限整理しておこうと思っています。

遺品整理についてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事も参考になります。

まとめ:子供に迷惑をかけない納骨と供養計画チェックリスト

ここまでお読みいただき、ありがとうございました。

納骨や供養は、残された家族にとって大きな負担になることもあります。

だからこそ、生前に準備しておくことが「子供への最後の思いやり」になると、私は実感しました。

最後に、私が実際に行った準備を振り返るためのチェックリストをご紹介します。

一つひとつを少しずつ進めていけば、必ず安心につながります。

納骨と遺品整理を生前契約するための作業スケジュール

私は以下の順に作業を進めました。

| 作業順 | 作業内容 | 評価 |

|---|---|---|

| 1 | 納骨方法の候補を調べる | |

| 2 | 費用相場を比較する | |

| 3 | 家族と話し合う時間を取る | |

| 4 | 見積もりや資料を取り寄せる | |

| 5 | エンディングノートに記入する | |

| 6 | 家族と情報を共有する | |

| 7 | 遺品整理の準備と業者検討 |

完璧でなくても、「進んだ分だけ安心できる」と感じました。

セルフ評価で○△×をつけながら、無理なく進めましょう。

法改正情報を追う寺院ニュースレター登録

納骨や供養の制度は、宗教法人や行政によって変わることがあります。

私は契約先の納骨堂が出しているメールニュースに登録して、最新情報をチェックしています。

例えば、「〇年から永代供養の取り扱いが一部変更」などの情報を早く知ることができます。

信頼できる情報源を持っておくことで、長期的にも安心です。

人生の最期の準備は、今をよりよく生きるきっかけにもなります。

どうか、「終活=さびしいこと」と思わずに、「未来を整える行動」として前向きにとらえてみてくださいね。