「あと3日で入院。でも、身元保証人がいない…」

そんな状況に直面した私は、焦りと不安でいっぱいでした。

娘や親戚に頼れず、初めて知ったのが高齢者向けの身元保証法人サービスという選択肢。

この記事では、保証人のいない入院をどう乗り越えたか、費用や契約の流れも含めて詳しくご紹介します。

- 保証人がいない場合の入院・施設手続きの進め方

- 身元保証サービスの契約ステップと費用相場

- NPO・社団法人・民間の違いと選び方

- 終活ノートで保証人情報を家族と共有する方法

65歳母が入院直前に身元保証人を確保した驚きの費用と経緯?

「あと3日で入院です。身元保証人の書類をお願いします」

そう病院に言われたとき、私は本当に焦りました。

娘に迷惑はかけたくない。

でも親戚も高齢で頼れない。

そんなときに見つけたのが、高齢者向けの身元保証法人サービスでした。

頼れる人ゼロでも法人保証で3日解決

電話一本で無料相談ができ、翌日には担当者が面談に来てくれました。

書類確認と本人確認が終わると、その場で仮契約成立。

3日後には保証書が発行され、無事に入院手続きが完了したのです。

料金はかかりましたが、そのスピードと対応の丁寧さに、心底ほっとしました。

本当に「頼る人が誰もいない」と気づいたときの不安は、想像以上に大きかったです。

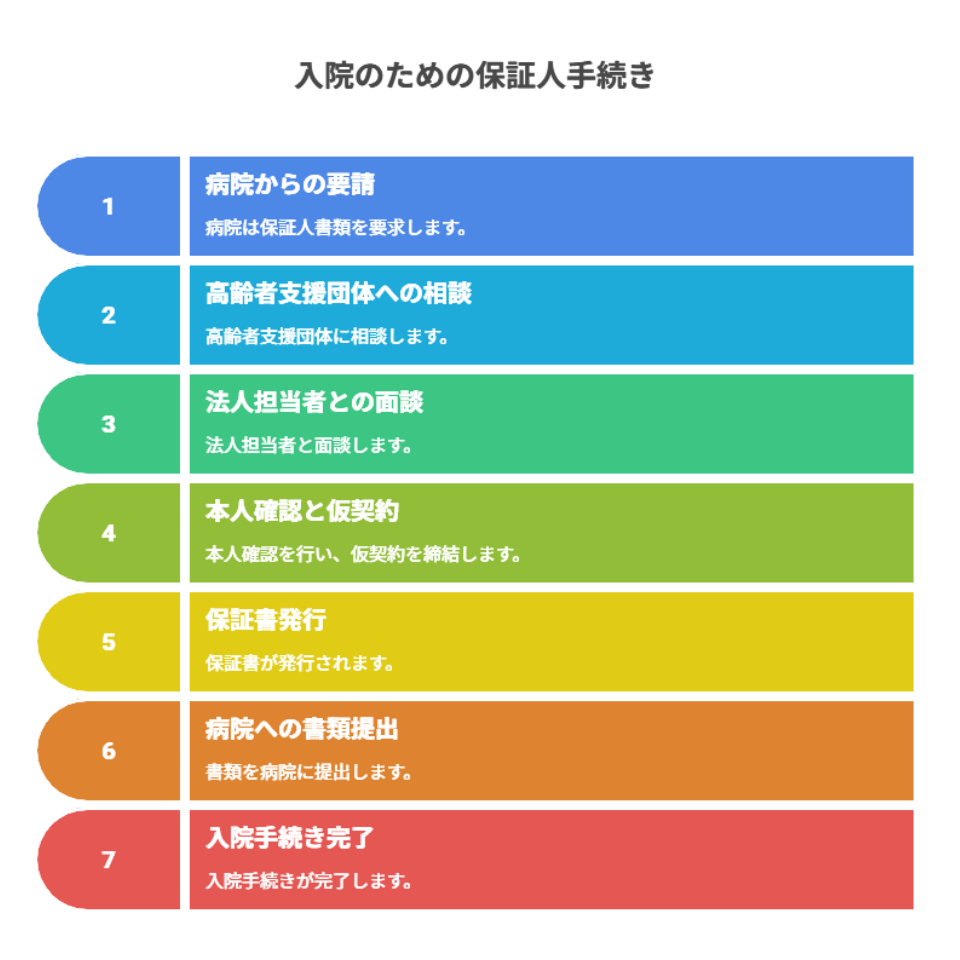

入院書類提出リミットまでのタイムライン

私が体験した「入院保証人確保までの流れ」は以下の通りです。

| 日程 | 対応内容 |

|---|---|

| 1日目 | 病院から保証人書類の提出要請 |

| 同日 | 高齢者支援団体に電話相談 |

| 2日目 | 担当者と面談・身元確認・仮契約 |

| 3日目 | 保証書発行・病院へ提出 |

通常は1〜2週間かかると聞いていたため、このスピード対応には本当に助けられました。

娘に連絡不要で済んだ安心感の理由

娘に連絡すれば、きっと駆けつけてくれたでしょう。

でも、仕事や家庭で忙しい娘に「身元保証人になって」と頼むのは、どうしても気が引けてしまいました。

法人保証の契約では、事前に「連絡不要」や「代行連絡可」の選択ができるため、今回は一切連絡せずに済みました。

事前同意を得た形の契約なので、緊急連絡先は娘であっても、手続きの一切は法人が代行してくれます。

- まず病院に「法人保証で対応可能か」確認

- 高齢者支援団体に即日連絡

- 契約時に緊急連絡の範囲を明確に設定

- 書類提出までのタイムラインを共有

「誰にも頼れない」状況でも、選択肢はあります。自分で動けるうちに準備するのが鍵です。

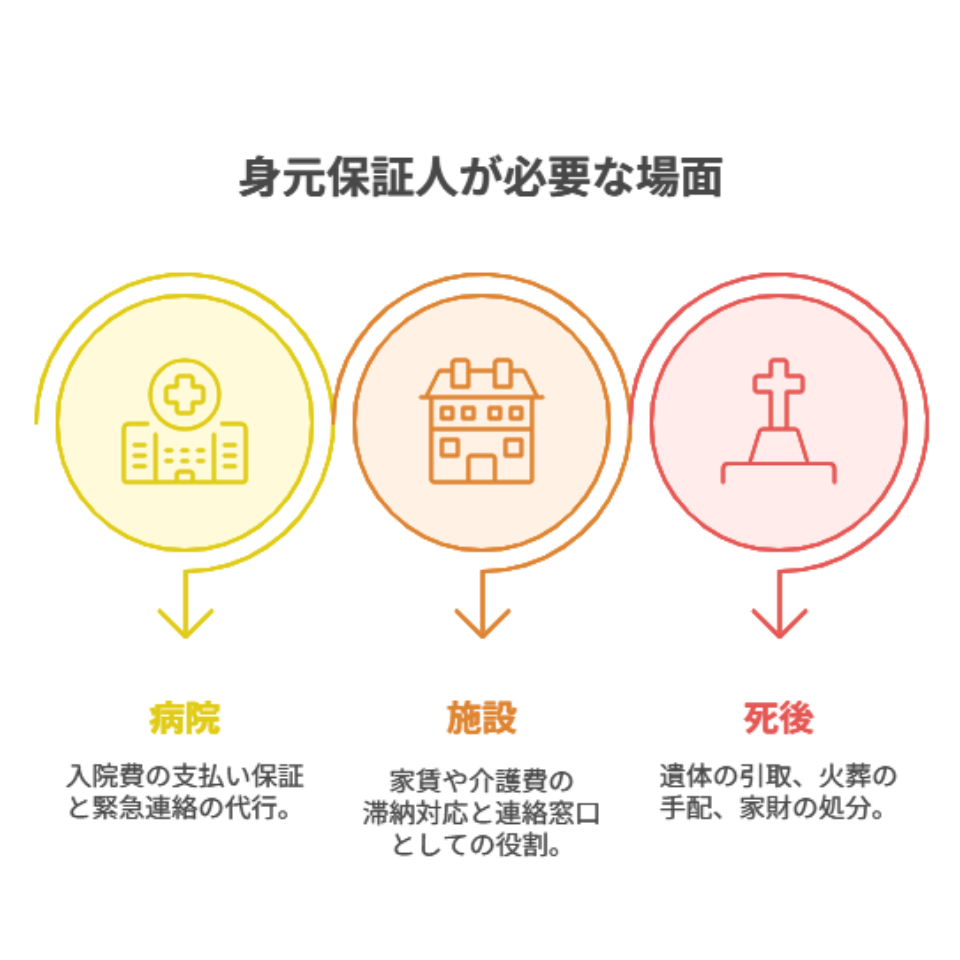

身元保証人が必要になる3大シーンと役割

身元保証人が必要になるのは、何も入院のときだけではありません。

高齢になると、さまざまな場面で「保証人」が求められるようになります。

私は自分の体験を通じて、主に3つのタイミングで保証人の提出を求められることを知りました。

病院入院手術で求められる連帯保証

医療機関での入院時には、「入院保証書」や「手術承諾書」とともに保証人欄の記入が必要になります。

これは、入院費の未払いや急変時の対応に備えるためです。

特に、緊急入院や長期療養の場合には、本人の代わりに判断を仰ぐ窓口としても保証人が必要になります。

私は入院前夜に「緊急時にはどなたに連絡を?」と聞かれて、本当に困ってしまいました。

老人ホーム入所時の支払い債務保証

介護施設や高齢者住宅に入所する際も、身元保証人が必須条件という施設が多いです。

これは、家賃や介護費の滞納が発生したときに、連絡・支払い責任を取ってもらうためです。

近年では、法人保証での入所OKな施設も増えてきましたが、まだまだ「家族保証」を求めるところも少なくありません。

亡くなった時の遺体引取と家財処分の最終責任

最も重要かつ見落とされがちなのが、亡くなった後の身元保証人の役割です。

万一のとき、遺体の引き取り・火葬の手配・住居の片付けまで、すべてを担うのが保証人になります。

家族に頼れない場合、法人保証にしておくことで、事務的にも精神的にも大きな負担軽減につながります。

「亡くなった後の事務手続き」まで契約に含めることで、子どもに葬儀や遺品整理を丸投げせずに済みます。

- 病院:入院・手術時の判断・支払い保証

- 施設:入居契約と滞納時の対応責任

- 亡くなった時:遺体の引き取り、火葬・遺品整理の手配

どの場面でも「家族が遠方」「高齢のきょうだいしかいない」場合、法人保証は非常に有効です。

親族に頼れない場合の身元保証サービス比較

身元保証人を頼みたくても、頼れる親族がいない。

そんなときに頼れるのが、身元保証を行う法人サービスです。

現在は、NPO法人・一般社団法人・民間企業の3タイプがあり、それぞれに特徴があります。

自分に合ったサービスを選ぶには、保証範囲や料金、支援体制をしっかり比較することが大切です。

NPO社団民間3種の特徴比較表

まずは、代表的な3種の保証団体の特徴を以下にまとめました。

| 団体種別 | 特徴 | 適している人 |

|---|---|---|

| NPO法人 | 地域密着・低料金・利用審査が緩やか | 生活保護受給者や低所得者 |

| 一般社団法人 | 公正証書契約・全国対応・中庸な価格 | 安定した支援を求める高齢者 |

| 民間企業 | 手厚いサービス・サポート24時間・費用は高め | サポート重視・子どもに負担をかけたくない方 |

私は、費用と対応のバランスから「一般社団法人」を選びました。全国対応だったのも決め手です。

保証範囲葬送支援生活支援の有無

団体ごとに、どこまで保証してくれるかが異なります。

以下は、よくある保証内容とその有無の違いです。

| 保証内容 | NPO | 社団法人 | 民間企業 |

|---|---|---|---|

| 入院・施設入所保証 | ○ | ○ | ○ |

| 亡くなった後の事務手続き(葬儀・火葬) | △ | ○ | ◎ |

| 日常生活支援 | × | △ | ◎ |

| 緊急搬送付き添い | × | △ | ◎ |

生活支援や葬送支援まで希望する場合は、多少費用がかかっても「フル対応」の法人を選ぶと安心です。

口コミ評価と団体継続年数で選ぶ基準

選ぶときに参考にしたのが、実際に利用した人の口コミと、設立からの継続年数です。

特に、

「担当者が変わらず丁寧だった」

「契約後も定期連絡があった」

などの声が多い団体を選びました。

継続年数が長い団体ほど、運営基盤が安定していてトラブルも少ない傾向があります。

- 公正証書での契約が可能か

- 亡くなった後の事務までカバーしているか

- 設立年数10年以上か

- 口コミ評価が安定しているか

「金額だけ」で選ばず、「どこまで対応してくれるか」と「信頼できるか」で判断しましょう。

身元保証法人契約フローと費用相場公開

身元保証法人を利用すると決めたあと、気になるのは契約までの流れと費用ですよね。

私が実際に経験したステップを時系列でまとめると、全体で約1週間、費用は25万円ほどかかりました。

サービス内容や地域によって多少前後しますが、大まかな目安としてご紹介します。

申し込み面談から契約完了まで5ステップ

手続きはシンプルで、以下のような流れでした。

| ステップ | 内容 |

|---|---|

| ① 問い合わせ | 電話またはネットで相談予約 |

| ② 担当者と面談 | 本人確認、希望サービスの確認 |

| ③ 書類提出 | 身分証、保険証、資産状況など |

| ④ 公正証書契約 | 必要に応じて公証役場で契約 |

| ⑤ 保証書発行 | 保証内容を明記した書面を受領 |

私は「公正証書で契約」を選びました。費用は少しかかりますが、後々のトラブル防止になるそうです。

初期費用22万円年会費3万円の内訳

契約時にかかった金額の内訳は、以下の通りでした。

| 項目 | 金額(概算) |

|---|---|

| 入会金 | 50,000円 |

| 保証契約料 | 120,000円 |

| 亡くなった後の事務委任契約料 | 30,000円 |

| 公正証書作成料 | 20,000円 |

| 年会費(以降) | 30,000円/年 |

内容によっては葬儀代や遺品整理費用も前払いで預けるプランもあります。

自分の希望に合わせて「必要な範囲だけ」契約すれば、費用を抑えることも可能です。

費用や資産管理の全体像を把握したい方は、相続税対策の基本をまとめたこちらも併せて読むと理解が深まります。

保証内容除外事項をチェックリストで確認

契約書には「除外事項」も必ず記載されています。

たとえば、借金の連帯保証や医療判断の代行などは含まれていないことが多いです。

以下は、私が受け取った契約書に明記されていた除外例です。

- 病院への医療判断・延命可否の決定

- 借金返済の保証や貸金契約への関与

- 家賃滞納による立ち退き対応

- 契約者の亡くなった後の不動産売却

内容をよく理解せずに契約すると「ここまでしかやってくれないの?」と後悔することになります。

トラブル事例から学ぶ契約前の注意ポイント

身元保証サービスは安心を得られる反面、契約内容や範囲をよく理解しておかないと、後でトラブルになることもあります。

ここでは、実際にあったトラブル事例をもとに、契約前に確認すべきポイントをまとめました。

私自身も、いくつかの注意点を見落とすところでしたが、事前に知っておくことで回避できました。

追加料金請求トラブルを防ぐ条項確認

よくあるのが、保証対象外のサービスを依頼した結果、高額な追加料金が請求されるケースです。

たとえば「入院中の買い物代行」や「通院付き添い」は、契約範囲に含まれていないことが多く、別料金になる場合があります。

パンフレットや説明だけでなく、「契約書の追加料金条項」を必ず確認するのが重要です。

私も「これは無料です」と口頭で言われたサービスが、実際にはオプション扱いでした。契約書は細かく読み込むべきです。

保証範囲外サービスで発生する二重請求

たとえば、亡くなった後の遺品整理は法人保証契約に含まれていなかったため、別の業者に依頼することになり、二重請求の形に。

このように、契約外の部分を他社に頼むと、手数料や紹介料が重なるリスクがあります。

事前に、どこまでが自社対応で、どこからが外部委託なのか、業務範囲の境界を確認しておくことが必要です。

終活ノートで家族へ共有する連絡先と契約情報

法人と契約しても、緊急時に家族が知らなければ意味がありません。

そこで私は、終活ノートに以下のような内容を明記しました。

- 契約法人の名前と連絡先

- 契約内容の概要(入院・亡くなった後の事務手続きなど)

- 緊急連絡先の担当者名

- 書類保管場所(耐火金庫・書斎の引き出しなど)

また、娘にはノートの存在と場所だけは事前に伝えてあります。

連絡先の共有がされていれば、いざという時も慌てずに対応できます。

契約書の理解と情報共有。この2つが、保証サービスを「本当に安心な備え」に変えてくれます。

終活ノートの具体的な書き方や項目例について詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。

私が選んだ身元保証法人と費用体験談

身元保証法人を選ぶまでには、いくつかの団体と比較検討しました。

最終的に私が選んだのは、全国展開している一般社団法人です。

選定の決め手になったのは、対応の手厚さと明朗な料金体系でした。

ここでは、実際に契約した団体の特徴や費用、利用してみて感じたことをまとめてご紹介します。

選定理由サポート窓口24時間体制

私が選んだ法人は、24時間体制の緊急対応窓口がありました。

身元保証だけでなく、日常の生活支援や見守り対応も含まれていた点が魅力でした。

また、担当者が固定制で、最初の相談からずっと同じ方が対応してくれたのも安心材料でした。

電話一本でいつでも繋がる体制があるだけで、ひとり暮らしの私には大きな安心感でした。

実際に支払った総額25万円と更新費

私が契約したプランの費用は、以下の通りでした。

| 費用項目 | 金額 |

|---|---|

| 入会金 | 50,000円 |

| 保証契約料 | 120,000円 |

| 亡くなった後の事務委任契約料 | 30,000円 |

| 書類作成・公正証書費用 | 20,000円 |

| 初年度年会費 | 30,000円 |

| 合計 | 250,000円 |

2年目以降は年会費30,000円のみ。

契約内容の見直しや相談も、いつでも無料で対応してくれます。

緊急搬送時の対応シミュレーション結果

実際の緊急時にどう動いてくれるのか、不安に思った私は「もしもの時の対応シミュレーション」をお願いしました。

担当者は、病院への同行・連絡・入院手続きまでの流れを実演してくれました。

このデモ体験で「本当に動いてくれるんだ」と信頼感が深まり、契約に踏み切れたのです。

- サポート窓口が365日対応で心強い

- 担当者が固定制で信頼関係が築けた

- 書類整備と緊急対応の体制が整っていた

「もしものときにどうなるか」を契約前に確認しておくことで、本当の安心が得られます。

まとめ:身元保証人確保で一人暮らし老後の不安をゼロに

身元保証人の問題は、「いざというとき」に突然現れます。

でも、元気な今のうちに準備をしておけば、家族にも迷惑をかけずに済みます。

私自身、保証人をどうするか悩んでいた数年前と比べて、今は圧倒的に心が軽くなりました。

身元保証法人の活用は、「老後の不安を先に手放す手段」のひとつだと実感しています。

7日間準備スケジュールと進捗管理表

急がなくても大丈夫です。

私は1日1タスクでゆっくり進める方法を選びました。

以下のようなスケジュールで進めれば、1週間で準備を整えられます。

| 日数 | タスク |

|---|---|

| 1日目 | 保証人が必要な場面を書き出す |

| 2日目 | 候補となる法人を3つ調査 |

| 3日目 | サービス内容と費用を比較表に |

| 4日目 | 1社に絞って問い合わせ・面談予約 |

| 5日目 | 面談で契約内容確認 |

| 6日目 | 公正証書などの契約締結 |

| 7日目 | 終活ノートに連絡先と情報を記録 |

スケジュールを立てて一つずつこなすことで、「ちゃんと準備できてる」という実感が湧きました。

法改正ニュースチェック月一回設定

保証サービスや終末期医療、亡くなった後の事務手続きに関する法制度は、少しずつ変化しています。

月に1回、市区町村の広報誌や法務省・厚労省のホームページを確認するようにしています。

特に、高齢者向けの支援制度や保証契約に関わる法律は、変更前に知っておくことがトラブル予防になります。

- 保証人が必要な場面の洗い出し

- 保証法人の比較と選定

- 契約内容と費用の把握

- 終活ノートへの情報記録

- 月1回の制度チェック習慣

「一人だからこそ、備える」それが、これからの老後を明るくする第一歩です。