終活と聞くと、財産整理や葬儀の準備を思い浮かべる方が多いかもしれません。

でも私は、「自分の意思で暮らしを続けるためには、まず脳の健康が大事」と考えるようになりました。

高齢者の5人に1人が発症するといわれる認知症。

少しでもそのリスクを減らすために、日々の生活でできる脳活習慣を続けています。

「でも脳活って難しそう…」という方にも、楽しく取り入れられるヒントをたっぷりお届けします。

- 終活に役立つ認知症予防の考え方

- 脳に良いと言われる60代女性向け趣味5選

- 日常に取り入れやすい脳活習慣の工夫

- 楽しく続けるための小さな工夫と仲間の力

終活は認知症予防から!60代私が始めた脳を守る生活準備

終活と聞くと、財産の整理・葬儀の準備などを思い浮かべる方が多いかもしれません。

けれども私が真っ先に意識したのは、「認知症にならないように脳を守る」ことでした。

体力と同じように、脳の働きも年齢とともに衰えていきます。

早めに予防の意識を持つことが、自立した暮らしを続けるカギだと気づいたのです。

そこから私の「脳活習慣」がスタートしました。

スマホを活用したメモやカレンダー、日記、そして何よりも日々の趣味や人との会話が、想像以上に脳に刺激を与えてくれます。

この記事では、私が実践してきた工夫や続けやすい趣味についても具体的にご紹介していきます。

最初は「脳活なんて面倒そう」と思っていた私ですが、やってみると意外と楽しくて、続けるのも苦にならなかったんです。

認知症は誰にでも起こるリスクと知って行動を早める

認知症は高齢者の誰にでも起こり得るものです。

「うちは家系的に大丈夫」「私はまだ若いから」と油断してしまうと、気づいたときには生活に支障が出ているケースも少なくありません。

厚生労働省のデータによると、65歳以上の高齢者のうち、5人に1人が認知症を発症する時代になってきています。

この数字を見たとき、私自身も他人事ではないと強く感じました。

好きな趣味が脳を活性化させる科学的理由

「好きなことを楽しんでいたら、自然と脳にいいことをしていた」

実はこれ、医学的にも理にかなっているんです。

趣味を持つことで、

「楽しい」

「達成感がある」

という感情を司る脳の報酬系が活性化します。

これが脳全体の血流を良くし、神経細胞のつながり(シナプス)を増やす働きにもつながるといわれています。

- 昔やっていた趣味を再開する

- 友人がやっていることを試してみる

- 図書館やカルチャーセンターで体験講座に参加

「無理にやる」より、「楽しく続けられること」を選ぶ方が、結果的に脳にも良い影響を与えるといのは興味深いですね。

私も最初は気軽に始めたバイオリンや日記が、今では毎日の習慣として欠かせない存在になっています。

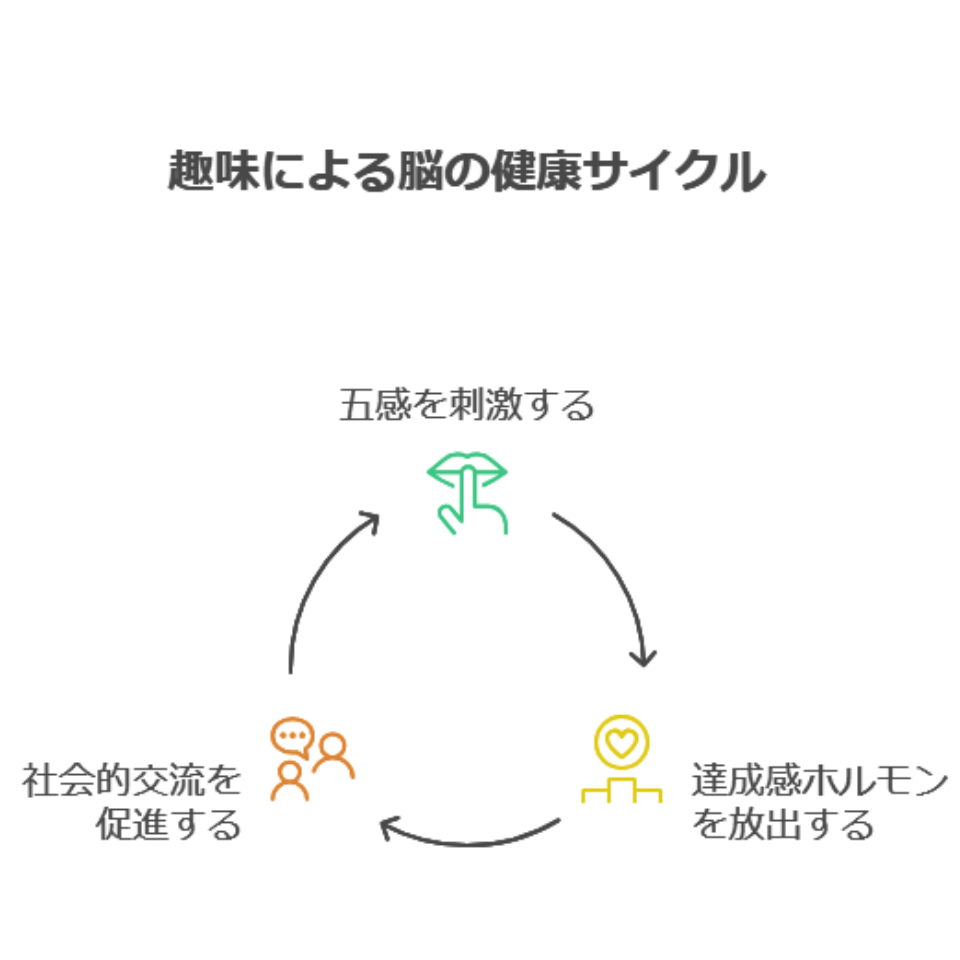

趣味と脳活の相乗効果を生む3つのメカニズム

「趣味が脳にいい」とは聞くけれど、なぜそう言えるのか。

ここでは、科学的に裏付けられた「脳に効くメカニズム」を3つご紹介します。

趣味を楽しむ時間が、そのまま脳のトレーニングになっていることを知ると、毎日の暮らしの見方も変わってくるはずです。

五感刺激でシナプスを増やすしくみ

脳は「五感」によって外の世界から情報を受け取ります。

- 見る

- 聞く

- 触れる

- 嗅ぐ

- 味わう

といった刺激が多ければ多いほど、脳の神経細胞のつながり=シナプスが活性化されます。

たとえば、音楽を聴いたり、花の香りをかいだり、料理で味見をしたりといった行為は、五感をフル活用しています。

五感を意識するだけで、普段の行動が「脳活」に変わるのです。

私はガーデニングを始めてから、「土の香り」「葉の手触り」「咲いた色の変化」などを五感で感じる時間がとても増えました。

達成感ホルモンが自立心を支える

何かをやり遂げると、「やった!」という達成感が生まれますよね。

このとき分泌されるのが、ドーパミンという“やる気ホルモン”です。

ドーパミンは快感を感じさせるだけでなく、次の行動への意欲や集中力を高める作用があります。

このサイクルを回すことで、「私はまだまだできる」と思える自立心にもつながっていくのです。

社会的交流が脳ネットワークを広げる

人と会話することは、脳の前頭葉を刺激する代表的な行動です。

前頭葉は記憶や思考、感情の制御を担う重要な部分で、会話や人間関係の中でフル回転します。

言葉を選ぶ、相手の反応を読み取る、話題をつなげる…これらの一連のやりとりが、脳のネットワークを強化してくれます。

- 週1回は友人とお茶やランチを楽しむ

- 地域のサロンや教室に顔を出す

- LINEや電話で1日1回誰かと会話する

孤立を避け、定期的に人と関わるだけでも認知症予防に大きな効果があるといわれています。

日々の会話に加え、【趣味仲間と一緒に楽しめる副業】も、脳を刺激し収入にもつながります。

詳しくはこちらをご覧ください。

認知症予防に効く60代女性向け趣味5選

ここからは、私自身や周囲の60代女性が実際に取り組んでいる「脳に効く趣味」を5つご紹介します。

どれも手軽に始められ、日常の中に自然に取り入れやすいものばかりです。

心から楽しいと思える趣味を見つけることが、認知症予防の第一歩になります。

楽器演奏で集中力と指先を同時に鍛える(私のバイオリン体験)

バイオリンやピアノなどの楽器は、耳・目・手・頭を同時に使うため、脳への刺激が非常に高いとされています。

私も60歳を過ぎてからバイオリンを再開しました。

音を聴きながら、譜面を読み、指を動かし、音の出し方に注意する…これだけの動作を同時に行うと、終わった後は頭がスッキリします。

最初は指が思うように動かずもどかしかったですが、練習を重ねるごとに少しずつ音が変わってくるのが嬉しくて、今では一番の楽しみです。

手芸や編み物で細かな動きを日課にする

縫い物や編み物といった細かい作業も、指先を使うことで脳を活性化します。

目で色や形を見て、頭でイメージを組み立て、手で形にしていく過程が、脳全体のトレーニングになるのです。

完成したときの達成感も大きく、作品が形として残るのも励みになります。

スイミングやヨガで血流と呼吸を整える

有酸素運動は認知症予防に効果があると言われています。

特に水泳やヨガは無理なく全身を動かせて、呼吸も深まりやすいため、60代女性にもおすすめです。

運動後の爽快感に加え、夜の睡眠も深くなることで、脳の回復にもつながります。

読書と日記で言語中枢を刺激する

本を読むことで、語彙や記憶、想像力など複数の脳領域が使われます。

その内容を日記にまとめることで、より深く定着し、記憶力や言語力を高める助けになります。

毎日少しずつでも書き続けることで、自分の記録にもなり、心の整理にも役立ちます。

ガーデニングで季節変化を五感で味わう

土に触れ、花を育て、天気を感じるガーデニングは、自然とのふれあいを通して五感が豊かに刺激される趣味です。

「今日も咲いた」「次は何を植えよう」といった日々の小さな変化が、心と脳にポジティブな刺激を与えてくれます。

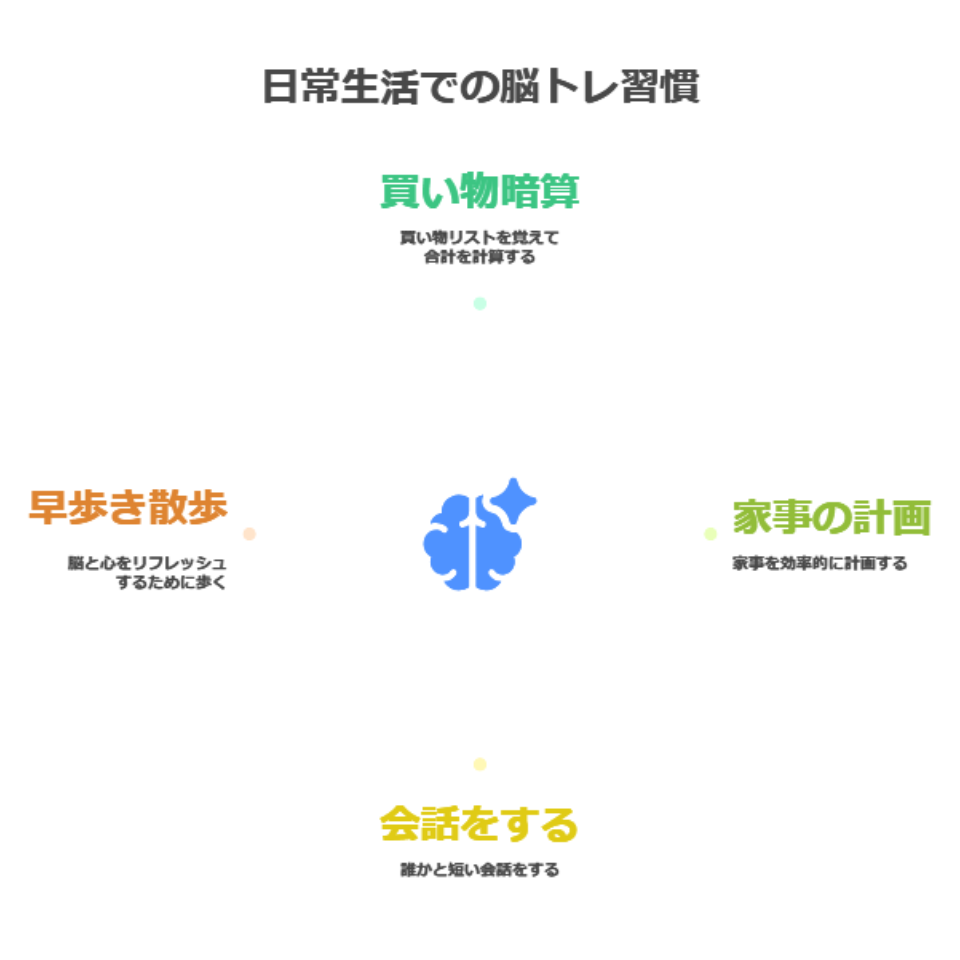

脳トレを日常化する4つの簡単習慣

趣味として時間を確保するのが難しい方も、日常生活に脳トレ要素を取り入れるだけで、十分な刺激になります。

ここでは、私がふだんの生活に取り入れている「無理なく続けられる脳活習慣」をご紹介します。

「ながら」でできる工夫を意識するだけで、脳の活性度は大きく変わります。

買い物暗算とメモで記憶をリフレッシュ

スーパーでの買い物も、脳活のチャンスです。

- 買い物リストを頭の中で思い出す

- 合計金額を暗算する

こうした日常の中の“小さな挑戦”が脳には刺激的です。

私は買い物前に「今日は○○と○○を買う」と声に出して覚えるようにしています。

メモに頼りすぎず、思い出す時間をわざと作ると、思考の瞬発力が少しずつ戻ってくる実感があります。

家事動線を工夫して段取り力アップ

洗濯→掃除→料理…この順番をどう効率よく行うか考えるのも、立派な脳トレになります。

段取りを組む力は、前頭葉の活性化に直結しているからです。

たとえば、「煮物を火にかけている間に洗濯物を干す」といった“並行作業”の工夫が、考える力を養ってくれます。

一日一会話で社会性と表現力を維持

1日1人以上と会話するだけでも、言葉を組み立てる力・感情を伝える力が鍛えられます。

私はコンビニの店員さんや、バスで隣に座った人と、短い言葉を交わすことを意識しています。

それだけでも、孤立を防ぎ、自分の世界を広げる助けになります。

早歩き散歩で有酸素脳活をプラス

週に2〜3回、近所を早歩きで20〜30分ほど散歩しています。

早歩きのような軽い有酸素運動は、脳の血流を増やして神経細胞を元気にすると言われています。

できれば自然の中や、公園の木々を眺めながら歩くと、心もリフレッシュできますよ。

散歩や外出を通じて、【高齢者住宅や住み替え先】を見て回るのも、脳の刺激と終活準備を兼ねたおすすめ行動です。

続けるコツ!認知症予防を趣味にする工夫

どんなに脳に良い習慣も、続かなければ意味がありません。

認知症予防のカギは「継続」です。

ここでは、私が日々の中で感じた「楽しく続けるためのコツ」を3つご紹介します。

無理せずスモールスタートで習慣化

最初から「毎日30分やる」と決めると、気が重くなってしまいます。

私はまず「1日5分だけ楽器に触る」「散歩は10分だけ」と決めて始めました。

“小さく始めて大きく育てる”スタイルが続けやすいです。

やる気が出た日は自然と時間が伸びますし、気が乗らない日も“とりあえず少しだけ”というハードルの低さが救いになります。

「1回だけ」「5分だけ」と思って始めると、気づけば30分集中していた…なんて日もありますよ。

友人と共有して楽しみながら継続

1人では三日坊主でも、仲間と一緒だと自然と続くというのはよくあることです。

私は近所の友人と「今週のバイオリン練習どうだった?」と報告し合うだけで、やる気がアップしました。

一緒に教室に通うのも良いですが、今はLINEや電話で気軽に励まし合うだけでも大きな支えになります。

進歩を記録して達成感を積み上げる

続けた証を「見える形」にすると、さらにやる気が持続します。

日記・アプリ・メモ帳などで、少しでも記録を残すようにすると、「自分は前に進んでいる」という実感が得られます。

私は練習日をカレンダーに書いたり、日記にその日の感想をひとこと記録するようにしています。

まとめ:趣味で脳活して子供に負担をかけない終活を

これまで見てきたように、脳活は特別なものではなく、日常の中に自然に取り入れられることばかりです。

私は、「子供に迷惑をかけたくない」という思いから終活を始めましたが、その中で“脳を元気に保つ”ことの大切さに気づきました。

楽しく脳を動かす生活を今から意識することで、将来の自分にも、子供にも優しい老後が築けるのです。

今日始める小さな行動が未来の私を守る

「今さら始めても遅いかな」と思う必要はありません。

脳は何歳からでも変化・成長できる力を持っています。

大切なのは、「続けること」と「楽しむこと」。

ほんの小さな一歩が、未来の自分を守る大きな力になります。

私は「60代の今こそが、第二のスタート地点」だと感じています。

自立した老後は楽しい今から生まれる

誰かに頼らず、自分の力で暮らしていける期間をできるだけ長く保ちたい。

そのためには、身体だけでなく脳の健康も欠かせません。

趣味を楽しみ、毎日にワクワクする時間を持つことが、結果として認知症予防にもつながります。

“やらなきゃ”よりも、“やってみたい”を大切に。

あなたも、今日から脳活習慣、はじめてみませんか?

終活とは「元気な今をどう生きるか」を考えることでもあります。