「私に万が一があったとき、娘が慌てずに手続きを進められるようにしたい。」

そんな思いから、私は60代の今、相続書類の整理に取り組み始めました。

特に夫を亡くしたとき、書類がバラバラで何度も市役所や銀行に行った苦い経験があります。

「あの書類はどこ?」「これはいつまでに出すの?」そのたびに心が重くなったのを覚えています。

今回は、その反省を活かし、子供が迷わず相続手続きを進められる“書類セット”の作り方をご紹介します。

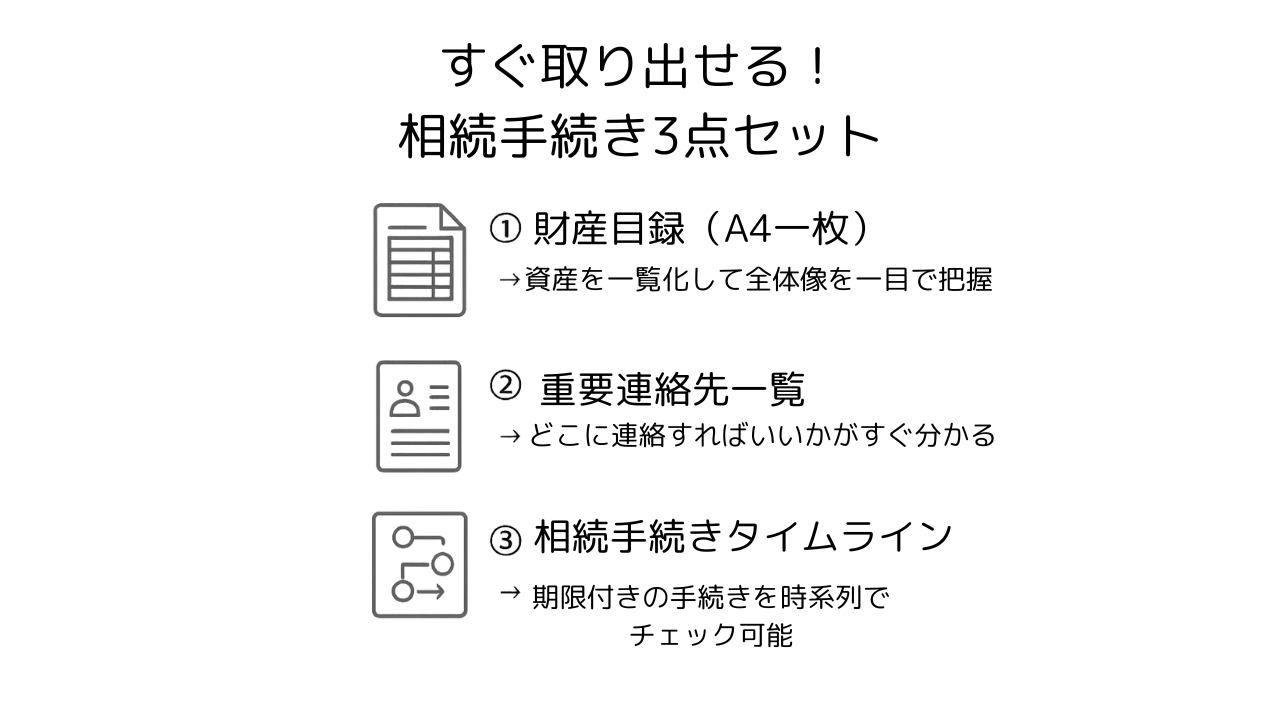

子供が相続手続きを30分で把握できる書類セット

相続手続きの負担は、「書類が見つからない」「順番が分からない」といったことが原因で大きくなります。

逆に言えば、「すぐに見つかる」「何をすればいいかが分かる」状態になっていれば、負担はぐんと減らせるのです。

私はそれを目指して、上記の3つの書類を中心に「すぐ取り出せる相続セット」を整えました。

財産目録A4一枚で全資産を一覧化

まず最初に作ったのは、A4サイズの「財産目録」です。

銀行口座、証券、保険、不動産、年金、デジタル資産まで、すべての資産を1枚に一覧化しました。

資産の種類ごとに金額の目安と所在、連絡先を書き込むだけで、全体の把握がぐっと楽になります。

娘が見た瞬間に「全体像が分かる」ことを意識して、なるべく簡潔にまとめました。

重要連絡先一覧で窓口を一本化

次に作成したのが、銀行・保険会社・年金機構・司法書士・市役所などの「重要連絡先一覧」です。

1枚の紙に、名前・部署名・電話番号・受付時間をすべて記載。

相続時は、どこに何を聞けばいいのかが分からず右往左往しがちです。

このカードがあれば、娘は最初の連絡先をすぐに把握できるはずです。

相続手続きタイムライン表で期限を可視化

相続には「いつまでに」「何をする」という期限があります。

私はそれを時系列で並べた「タイムライン表」を作成しました。

亡くなった時の届け出は7日以内、相続放棄は3か月以内、相続税申告は10か月以内…。

このように、期限と手続きをセットで記載した表を用意することで、娘が「今何をすればいいのか」をすぐに確認できるようにしました。

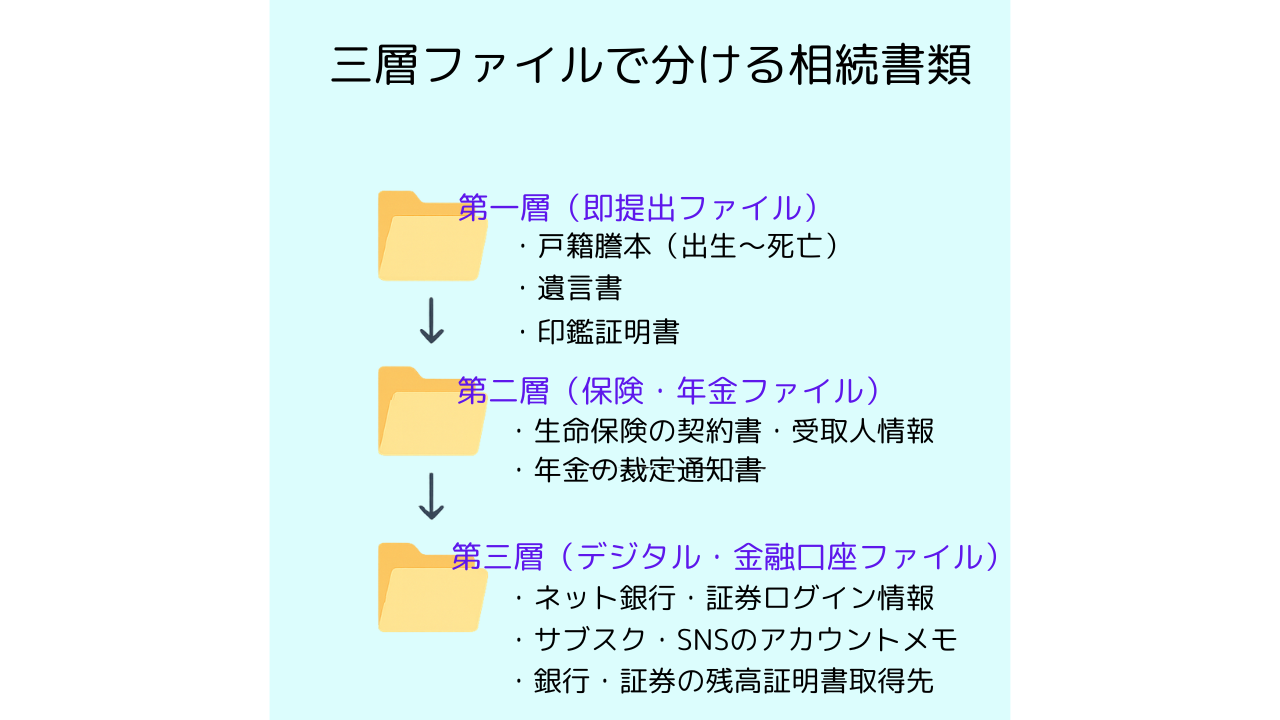

相続準備で作る三層ファイル

相続に必要な書類は、種類も多く、バラバラに保管していると手続きの際に大変です。

そこで私は「三層ファイル」に分けて書類を整理しました。

この方法なら、提出の順番や重要度ごとに書類を分けられるので、子供にも説明しやすくなります。

第一層:即提出ファイル-戸籍謄本と遺言書

最上段には「すぐに提出が必要な書類」を入れました。

具体的には、戸籍謄本(出生から亡くなるまでの連続したもの)、印鑑証明書、遺言書です。

私は、万一のときにすぐ取り出せるよう、ファイルの表紙に「最初に見る」と赤字で書いておきました。

第二層:保険契約・年金情報ファイル

中段には、保険契約・年金に関する書類をまとめました。

具体的には、生命保険の契約書や受取人情報、年金の裁定通知書などです。

これらは、請求手続きや相続税の非課税枠の確認に使うため、早めに取り出せるようにしておくと安心です。

保険の種類や受取人を明確にしておくことで、相続手続きや税務上の判断がスムーズに進みます。

保険や年金は相続税の節税にも関係します。控除や非課税枠を活かす方法は以下の記事で詳しく紹介しています。

第三層:デジタル情報・銀行証券口座ファイル

下段には、確認は急がないが、後々必要になる書類や情報をまとめました。

たとえば、ネット銀行や証券口座のログイン情報、ポイントサービス・サブスク契約・SNSアカウントの管理情報などのほか、スマホのロック解除方法などです。

私はこれらを「デジタル終活メモ」として整理し、娘が迷わないようにA4紙1枚にまとめました。

また、【相続税申告時に必要】となる銀行や証券会社の残高証明書の取得先メモや、通帳コピー・取引履歴の控えなどもここに入れています。

これらは亡くなった後に相続人(娘)が取り寄せる必要があるため、取得方法や連絡先、必要書類などをまとめておくことがポイントです。

主な金融機関ごとの取り寄せ方法と費用目安

| 区分 | 主な機関 | 取り寄せ方法 | 必要書類 | 手数料の目安 |

|---|---|---|---|---|

| 銀行(都市銀行・地方銀行) | 三井住友銀行、みずほ銀行、ゆうちょ銀行など | 窓口または郵送で申請(亡くなった際の届け出写しなどが必要) | 届け出の写し、相続人の本人確認書類、通帳など | 300円〜1,100円/1通 |

| 証券会社 | 野村證券、大和証券、SBI証券、楽天証券など | 電話や郵送で申請。事前連絡が必要なことも。 | 届け出の写し、相続人の本人確認書類、口座情報など | 無料〜1,100円程度 |

| ネット銀行 | 楽天銀行、住信SBIネット銀行、PayPay銀行など | 電話で受付後、郵送での対応が基本 | 届け出の写し、相続人の本人確認書類など | 無料〜550円程度 |

デジタル情報の整理についての記事も一緒にどうぞ。

パスワードやアカウントの見直し方法はこちらの記事で解説しています。

相続書類整理リストを90分で完成させる手順3

「相続書類の整理なんて時間がかかりそう」と思っていた私ですが、やり方を決めて取り組めば、意外と90分ほどでリストを形にできました。

ここでは、私が実践した3つの手順をご紹介します。

どなたでも気軽に始められる方法です。

通帳保険証券をリビングテーブルに集める

まずは「全ての書類を一か所に集める」ことからスタートしました。

1)リビングのテーブルに、通帳、保険証券、年金通知、不動産の評価証明書などを出して、ひと目で見えるように広げます。

探す時間が短縮されるだけでなく、「これだけあるんだ」と自分でも全体像を把握しやすくなります。

付箋色分けで提出優先度を判定

集めた書類には、2)赤・青・黄の付箋を貼って優先度を色分けしました。

赤は「亡くなった後すぐに必要」、青は「申告までに必要」、黄は「念のため保管」といった具合です。

この方法を使うと、何を急ぐべきかが一目で分かり、娘にも説明しやすくなります。

Excel雛形へ情報を入力

最後に、3)Excelのテンプレートに「財産目録」「重要連絡先一覧」「タイムライン表」「デジタル終活メモ」を入力しました。

私は市販の終活本にあったフォーマットを参考に、自分用にカスタマイズして使いました。

これらを印刷して、前述の三層ファイルにもセットしています。

耐火金庫とクラウド共有で子供が1クリックアクセス

大切な書類は、ただ集めておくだけでは不十分です。

保管場所と共有方法を工夫することで、娘が必要なときにすぐ取り出せるようにしました。

ここでは、私が実践している「紙」と「デジタル」の両面からの保管法をご紹介します。

耐火金庫番号札で物理保管を簡素化

まず紙の書類は、耐火性金庫にまとめて保管しています。

娘には場所と開け方を伝えてあり、「この中にすべてあります」と一目でわかるようにしました。

これで非常時でも安心です。

クラウドフォルダを家族限定共有設定

紙の書類とあわせて、PDFにしてクラウドにも保存しました。

Googleドライブで「相続関連フォルダ」を作り、閲覧権限を娘だけに付与しています。

パソコンやスマホから、1クリックでアクセスできる状態です。

ファイルには日付と内容がわかるように名前をつけて、迷わない工夫をしています。

QRコード付き目録で紙とデジタルを連動

紙の財産目録の右下に、クラウドフォルダへのアクセス用QRコードを印刷しました。

娘がスマホで読み取れば、そのままオンラインの書類にアクセスできます。

こうすることで、「紙でも」「スマホでも」確認できる体制が整い、二重の安心につながりました。

専門家への委任方法を、子供が選べる体制に

相続手続きを含め、亡くなった後の手続きは、自分だけでは難しい部分も多く、専門家の力が必要になる場面が出てきます。

そこで私は、娘が状況に応じて委任できるような「専門窓口」を事前に準備しておきました。

一つの窓口で必要な手続きだけを依頼

私は、亡くなった後の事務手続きや相続手続きなどで、やってほしいことを幅広く選べる業者を探しました。

というのも、手続きの内容は多岐に渡り、すべてを娘が1人で行うのはとても大変ですが、すべて業者に任せるとなると、かなりの費用がかかってしまいます。

調べてみると、亡くなった後の行政手続きから、公共料金の解約、遺品整理、相続手続きまで、必要なことを選んで依頼できるサービスがありました。

「一つの窓口で必要な手続きだけをまとめてお願いできる仕組み」はとても魅力的に感じました。

娘が「どこに何を頼めばいいのか」で悩まなくて済むよう、万が一のときにはその業者に依頼できる体制を整えておきました。

遠方の子供にも便利なオンライン相談

娘は遠方に住んでいるため、何度も事務所に足を運ぶことはできません。

そのため、オンライン相談が可能な業者を探しました。

ZoomやLINE電話でやり取りできる体制が整っている事務所は、今では増えています。

まとめ:子供が迷わない相続準備チェックリスト

相続準備は、誰かが亡くなった後に急いで行うもの。そう思い込んでいた私。

でも実際に準備を進めてみると、「元気なうちに整えること」が、子供への何よりの思いやりだと気づきました。

今は、「あれはどこ?何をすれば?」と悩ませることなく、娘が30分で全体を把握できる状態になっています。

相続準備7日間スケジュールと進捗セルフ評価

「相続準備をどこから始めたらいいか分からない」という方のために、以下に、7日間で進められるチェックシートを作成しました。

| 日付 | やること | 目的 | 進捗 |

|---|---|---|---|

| 1日目 | 通帳・保険証券・不動産評価証明などの書類を集める | 相続に関係する資産の洗い出し | □ |

| 2日目 | 財産目録をA4一枚にまとめる | 全体の資産を一覧化し、見える化 | □ |

| 3日目 | 重要連絡先一覧、タイムライン表を作成 | 連絡先の一本化と手続き期限の把握 | □ |

| 4日目 | 三層ファイルに書類を分類・整理 | 提出の順番・重要度別に仕分け | □ |

| 5日目 | Excelに情報を入力 | 情報の整理と共有化 | □ |

| 6日目 | 金庫とクラウドの保管場所を整備 | 紙とデジタルの両面から保管体制を構築 | □ |

| 7日目 | 専門家に委任する事前準備 | 専門家への手続き依頼をスムーズに | □ |

1日目は書類集め、2日目は目録作成…と、無理なく進められる内容です。

毎日の進捗に○×をつけて、自分なりにペースを調整できるセルフ評価式にしています。

法改正を追うニュースレター登録案内

相続や税金に関する法律は、数年おきに見直されます。

私はこれまで、制度の変化を知らずに損をしそうになったことが何度かありました。

その経験から、信頼できる専門家のメルマガ(ニュースレター)に登録し、最新情報を追うようにしています。