「もし私に何かあったら、娘はどれだけ大変な思いをするのだろう」。

そんな不安が私の終活を後押ししました。

65歳、東京郊外で一人暮らしをしている私は、夫が亡くなった後に経験した数々の手続きの煩雑さから、自分の財産整理に本格的に取り組むことにしました。

今回は、実際に私が行った銀行口座や印鑑、保険、年金といった書類や情報の整理術を、体験を交えながらお伝えします。

同じように「子供に迷惑をかけたくない」と願う方へ、少しでも参考になれば幸いです。

65歳の私が終活の財産整理で書類を100枚削減した理由は?

私が終活を始めた大きなきっかけは、夫の他界でした。

通帳や保険証券、年金関係の通知など、ありとあらゆる紙の山に埋もれながら、気づけば100枚以上の書類と格闘していました。

「このままでは、私が亡くなったときに娘も同じ思いをする」。

そんな思いから、まずは不要な書類を見極め、必要な情報だけを残す“財産整理”を決意しました。

この章では、私がどのようにして書類を整理し、手続きの手間を減らす工夫をしてきたかを具体的にご紹介します。

夫が亡くなった後45通の郵便で気付いた手続き地獄

夫が亡くなってからの1か月間、我が家のポストには毎日のように通知や案内の郵便が届きました。

銀行、保険会社、年金事務所、市役所などから届いた手紙は、数えてみると45通以上。

内容もそれぞれ異なり、提出書類の案内、必要な印鑑、連絡先、期限……。

「これはどこに返事すればいいの?」と混乱し、1通の手紙に数日かかってしまうこともありました。

このとき初めて「一人でここまで手続きをこなすのは、相当な気力と体力がいる」と痛感しました。

娘に負担ゼロを目指すチェックポイント7

この経験から、私が整理の際に意識したのが「娘が迷わず手続きを進められる状態にすること」です。

次の7つのポイントを目安に、情報を分類し整理を始めました。

- すべての銀行口座をリスト化

- 印鑑の種類と保管場所の明確化

- 保険契約の一覧と保証内容の確認

- 年金関連の情報を一元管理

- 各連絡先(窓口や担当者)の記録

- 必要書類を一か所にまとめる

- 重要情報の保管場所を娘に伝える方法を確保

これらを意識するだけで、かなり見通しが立ちやすくなりました。

財産一覧を3時間で作るリビングテーブル法

「整理する」と聞くと、机に向かって何時間もかかる作業を思い浮かべがちですが、私は普段使っているリビングテーブルを使って気軽に始めました。

方法は簡単です。

まず、家にある通帳・保険証券・通知書類などを全部広げて、テーブルにカテゴリ別に並べます。

その上で、スマホやメモ帳で「銀行口座一覧」「保険一覧」などの見出しを作り、ひとつずつ情報を記入していきました。

これでおおよそ3時間程度。

途中で疲れたらコーヒーを飲みながら、気楽に進めたのが長続きのコツです。

財産全体の見える化や一覧管理の具体例については、下の記事でも詳しくご紹介しています。

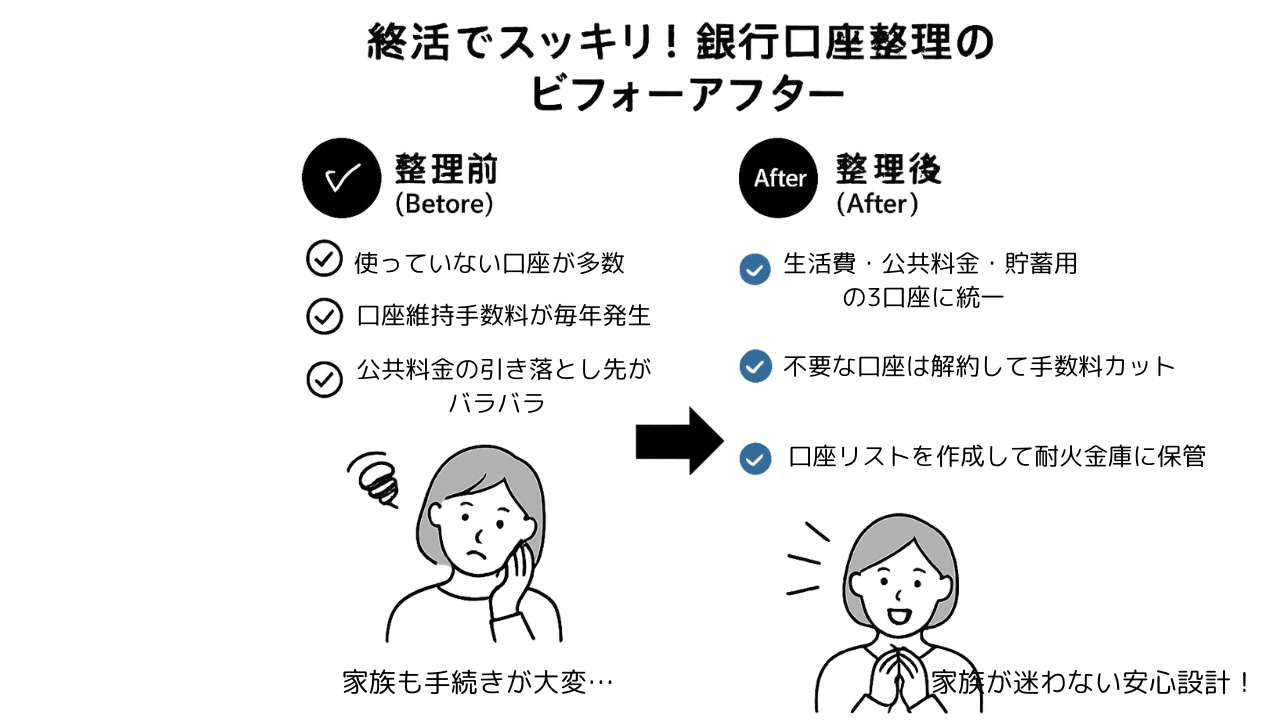

終活の銀行口座の整理を3口座に絞る私の基準

私は60代に入ってから、銀行口座の整理を本格的に始めました。

理由は、「いざという時に家族が混乱しないようにするため」。

かつては使っていたものの、今は全く使っていない口座がいくつもあったのです。

そこで私は「管理がしやすく、目的が明確な口座だけを残す」ことを目標に、最終的に3口座に絞りました。

その実際の基準と整理方法をご紹介します。

休眠口座2件を解約して浮いた手数料年6000円

まず手を付けたのは、過去に給与振込や定期預金で使っていた「今は使っていない口座」でした。

通帳を確認してみると、残高が数百円のまま何年も放置されている口座が2つありました。

そのうち1つは、年間1,200円の口座維持手数料がかかっていたことが発覚。

もう1つも、通知を見逃していたため、残高から少しずつ引かれていたようです。

早速その2つを解約し、手数料の節約にもなりました。

結果的に年間6,000円近くが浮き、もっと早く整理しておけばよかったと思ったほどです。

公共料金の引き落とし口座を一本化する手順

次に行ったのが、光熱費や電話代などの公共料金の引き落とし口座の見直しです。

結婚していた頃は、夫と私で使っている口座が違っていて、引き落とし先がばらばらでした。

今後の手続きの簡素化を考えて、「公共料金専用の引き落とし口座」を1本にまとめました。

変更手順は、各サービスのWebサイトや問い合わせ窓口から申請。

少し手間はかかりましたが、今では管理がとても楽になりました。

支払いの確認も、1つの通帳を見ればすべてわかるので安心です。

銀行口座整理リストを耐火金庫で保管する方法

最終的に残したのは、次の3口座です。

- 生活費の引き出し用

- 公共料金引き落とし用

- 貯蓄・緊急用

この3つの口座について、通帳・キャッシュカードのコピー、銀行名・支店名・口座番号・用途などをリストにまとめました。

そしてそのリストは、印鑑とともに耐火金庫に保管しています。

もし私に何かあっても、このリストがあれば娘が迷わず手続きを進められるだろうと思っています。

また、定期的に内容を見直して、最新情報に保つようにしています。

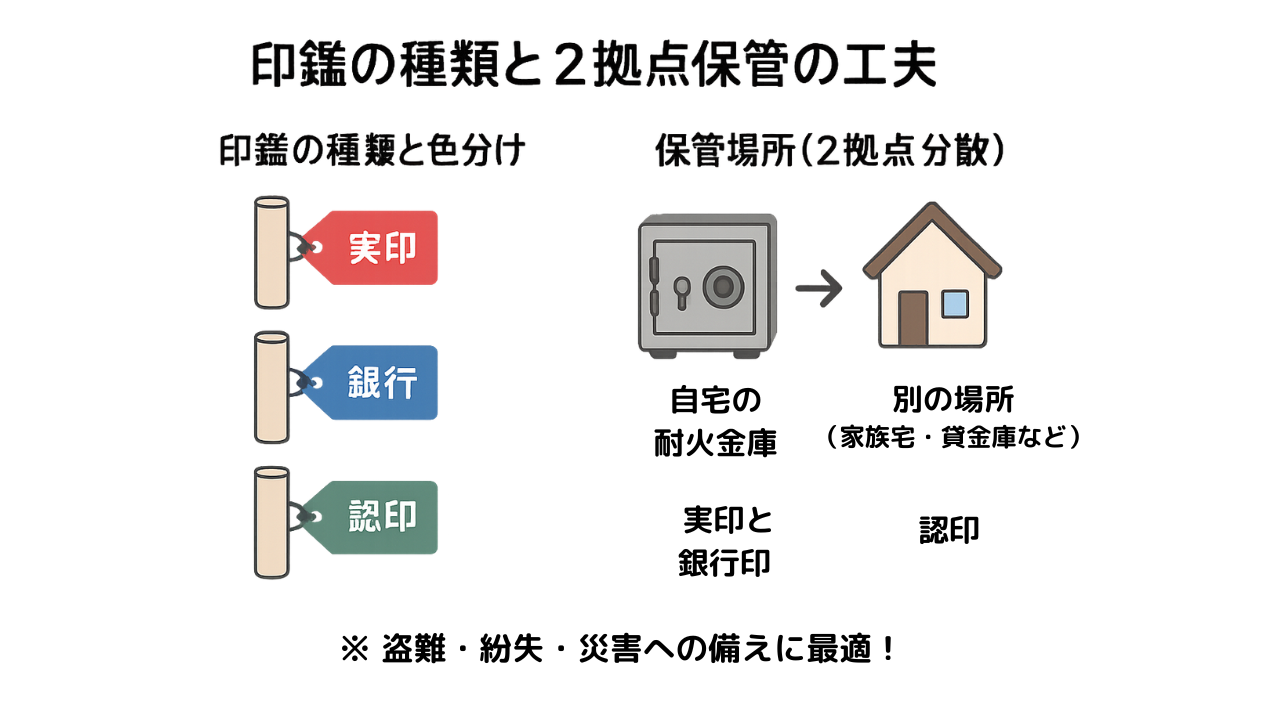

60代で見直す印鑑の保管方法を私が選んだ2拠点分散術

終活を進めるなかで、意外と悩んだのが「印鑑の保管方法」でした。

実印・銀行印・認印と、それぞれに重要な役割があるにもかかわらず、これまで一緒の引き出しにまとめて保管していたのです。

このままでは、紛失や盗難、災害時のリスクも大きいと気づきました。

そこで私が採用したのが「2拠点分散管理」の方法です。

大げさな対策ではなく、実際に暮らしの中で無理なく続けられる方法を選びました。

実印認印銀行印を色分けタグで区別

まず最初に行ったのは、印鑑それぞれに「色つきのタグ」をつけて明確に区別すること。

たとえば、

- 実印:赤

- 銀行員:青

- 認印:緑

といった具合に色分けして、印鑑ケースの中にラベルも貼りました。

これだけでも、取り出すときに迷わなくなりますし、家族にも用途が伝わりやすくなります。

認知症リスクに備える代理人カード活用

今後のことを考えると、認知症などで自分が判断できなくなるリスクも無視できません。

私が検討したのが「代理人カード」の活用です。

銀行によっては、事前に手続きをしておくことで、信頼できる家族を代理人として登録できる制度があります。

私は娘に事情を説明し、銀行窓口で代理人カードを発行してもらいました。

この制度があると、急に体調を崩したときでも、娘が必要な手続きをしてくれるので安心です。

紛失時の再登録を30分で済ませる書類セット

万が一、印鑑を紛失してしまった場合に備えて、私は「再発行に必要な書類」を1つのファイルにまとめておくことにしました。

たとえば、以下のような書類をセットにしています。

- 本人確認書類のコピー(運転免許証、保険証)

- 印鑑登録証明書の控え

- 届出印の控え

- 銀行の連絡先一覧

これがあるだけで、もしものときに慌てずに済みます。

実際にテストとして役所に確認したところ、再登録の手続きは30分ほどで完了できるとのことでした。

安心のための小さな工夫が、大きな安心につながると実感しています。

保険証券をA4ファイル1冊にまとめる私の終活整理術

保険の見直しは、終活の中でも意外と後回しにされがちな分野かもしれません。

ですが、夫が亡くなった後に保険会社に連絡したとき、証券の場所が分からず探し回った経験が私にはあります。

これを機に、すべての保険証券を「見える化」し、必要な情報を1冊のA4ファイルにまとめることにしました。

この章では、私の整理の具体的な方法をご紹介します。

加入保険8本を一覧表で保障重複を発見

まず手元にあった保険証券をすべて並べて、どんな内容の保険に入っているのかを一覧表にまとめました。

医療保険、がん保険、生命保険、火災保険、家財保険、自動車保険、年金保険など、全部で8本も契約していたことに改めて気づき、驚いたほどです。

一覧にすることで、「入院日額が重複している」「ほとんど使っていない保険がある」といった無駄にも気づけました。

この機会に、使わない保険を解約して、保険料の無駄を減らすこともできました。

返戻金試算をExcelで見える化する手順

次に、保険の「返戻金(へんれいきん)」について確認しました。

保険会社のサイトやコールセンターで確認した返戻金額を、Excelでまとめることに。

各保険に対して、「払込総額」「現在の返戻金」「満期返戻金」の欄を作成し、見える化しました。

これにより、どの保険が老後資金として期待できるか、優先順位をつけて管理できるようになりました。

娘に引き継ぐ際も、この表を見ればすぐに全体像が分かるようになります。

保険証券の電子化で検索時間を0にするアプリ

紙の証券を保管しておくだけではなく、スマートフォンで管理できるようにしたいと思い、スキャンして保険証券をPDF化しました。

私は「OneNote」というアプリを使って、保険会社ごとにノートを作成し、証券の写真やメモを保存しています。

タグ機能を使えば、「医療」「保障内容」「解約返戻金」などのキーワードで一発検索が可能になります。

外出先でも確認できるので、万が一の入院時にもすぐに対応できるようになりました。

もちろん、スマホが使いづらい方には、紙のファイルをしっかりまとめておくだけでも十分です。

デジタル管理をもっと広く整理したい方は、下の記事も参考になります。

年金情報を15分で整理する60代のスマホ活用術

年金の情報は、通知書が年に数回届く程度で、つい放置しがちですよね。

私も以前は「なんとなく受け取って、なんとなく引き出す」だけでした。

でも、夫の手続きの際に「基礎年金番号ってどこにあるの?」「いくらもらっていたの?」と慌てて調べるはめに。

それ以来、自分の年金情報もきちんと整理しておこうと決めました。

今はスマートフォンを活用して、15分ほどでスッキリ管理できるようになりました。

マイナポータルで基礎年金番号を確認する手順

まず使ったのが「マイナポータル」です。

マイナンバーカードを使えば、スマホから自分の年金情報を確認することができます。

私は次のようにして確認しました。

- スマホに「マイナポータル」アプリをインストール

- マイナンバーカードを読み取ってログイン

- 「年金記録」をタップ

- 「基礎年金番号」や「加入実績」を確認

今まで「書類のどこに書いてあるか分からない…」と探していた情報が、すぐに見つかるのは本当に助かります。

受給額シミュレーションで生活費赤字2万円を発見

さらに、「ねんきんネット」に登録して受給額のシミュレーションもしてみました。

現在の収入や将来の予定を入力することで、いくら年金がもらえるかを簡単に試算できます。

結果はちょっとショック…。

想定していたよりも月2万円ほど赤字になることがわかり、生活費の見直しや在宅副業への意識が高まりました。

「早めに分かってよかった」と今では感謝しています。

年金情報シートを娘にLINE送信するテスト

私が終活で大切にしていることの一つに、「娘が迷わず行動できる状態にしておくこと」があります。

そのため、年金の情報も簡単な一覧シートにまとめ、PDF化してLINEで娘に送信してみました。

もちろん、「今すぐ使うものじゃないけど、もしものときに助かるね」と娘も前向きに受け取ってくれました。

LINEの「ピン留め」機能を使っておけば、探す手間も減らせます。

難しく考えず、普段使っているツールを少し工夫するだけで、大きな安心につながるのだと実感しました。

まとめ:7日間で終活の財産整理を完了する私のチェックリスト

ここまでご紹介してきたように、終活における財産整理は「少しずつ、無理なく」取り組むことが大切です。

私は7日間という期間を目安に、毎日1テーマずつ整理することで、100枚以上あった書類をすっきりまとめることができました。

同じように、「今日はこれだけ」と決めて進めれば、思っていたよりもスムーズに整理できます。

財産整理チェックリストのまとめ

私が実際に整理の際にまとめた内容を、ここで簡単にご紹介します。

「子供に迷惑をかけない準備」を進めるために、次のようなチェックリストを参考にしてみてください。

【財産整理チェックリスト】で確認しておきたい項目。

- 銀行口座情報リストを作っておく

- 印鑑の種類と保管場所をメモしておく

- 保険契約一覧と解約・返戻金の有無をまとめる

- 年金情報&マイナンバーの活用法を確認してメモしておく

- 各種連絡先・問い合わせ先の一覧を作っておく

これらは紙に書き出しても、スマホやパソコンでまとめてもOKです。

「子供に迷惑をかけない準備」を、できるところから始めていきましょう。

年1回の更新を自動化するGoogleカレンダー設定

一度整理しても、時間が経てば情報は少しずつ変わっていきます。

私は「年に1回、情報を見直す日」をGoogleカレンダーに登録し、リマインダーを設定しています。

誕生日の1週間前など、覚えやすい日にしておくと、毎年のルーティンにしやすくなります。

1年間の変化をふり返り、「あれ、通帳変えたんだった」「保険、更新になってたな」と気づくだけでも大きな一歩。

無理なく、少しずつ。だけど、確実に。

それが、私が目指す「子供に負担をかけない終活」の形です。